Entrevista de Caetano Veloso a Régis Bonvicino [1]

A entrevista que se segue foi publicada em 1980 em um dos números da revista Código, editada em Salvador, por Erthos Albino de Souza – hoje uma raridade. Erthos apoiava financeiramente algumas das empreitadas decisivas de Augusto e Haroldo de Campos como a publicação do resgate de Sousândrade e igualmente a publicação do livro completo Poetamenos, de Augusto. Engenheiro da Petrobras, ele experimentava poemas em seu computador. Não me lembro da data de sua morte. Lembro-me de uma pessoa generosa, que apoiava iniciativas culturais.

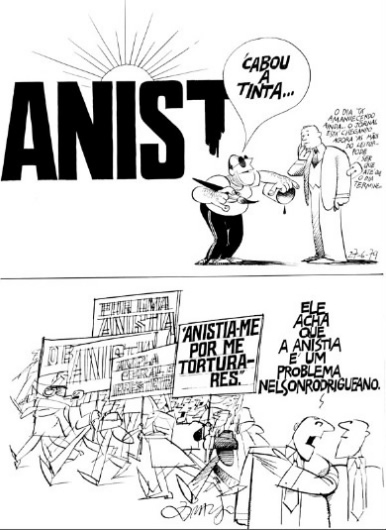

Em dezembro de 1979, Caetano se encontrava em São Paulo para – imagino − a turnê de Cinema transcendental, com a Outra Banda da Terra. Um breve parêntesis: naquele ano, votou-se – num Congresso controlado pelos generais – a lei que anistiou os presos políticos e exilados, perseguidos pela ditadura, precedida de campanha popular, reprimida com violência. A lei, embora favorável à redemocratização do país, tornou impuníveis os crimes de tortura praticados pelos agentes a serviço dos ditadores, fato que se desaprova até hoje.

Descobri há já uns dois anos essa entrevista no blog Do próprio bolso, reeditada pelo internauta Barbieri. Espantei-me: alguém conhecia a revista Código! Decidi republicá-la agora na Sibila em virtude do encontro com Antonio Cícero, em março deste ano, em Brasília. Embora a geografia nos afaste, Cícero é amigo querido. Ele compunha a mesa que debateu “Poema/Letra de música” no Seminário dos Países da Comunidade da Língua Portuguesa, no qual falei sobre língua portuguesa online. Como ouvinte de sua mesa, afirmei que comparar um poema a uma letra de mpb limitava a ambos, em razão de suas naturezas serem muito distintas. Uma letra tem, quase sempre, linhas curtas e poucas estrofes (exceção: Bob Dylan).

Considerar uma letra de música (no caso popular) um poema é criar um modelo fechado, asfixiante, para o poema e para a poesia. Não haveria Mallarmé, Hugo Ball, Walt Whitman, os caligramas de Apollinaire, João Cabral, os excepcionais poemas concretos de Décio Pignatari, como “organismo” (veja http://www.youtube.com/watch?v=SqOixiEY8Gs), que Caetano usou em seu filme O Cinema Falado, George Oppen, Charles Bernstein, etc. Por outro lado, a letra precisa do corpo da canção, dos vocais, e a musicalidade de um poema pode ser silenciosa, prescinde, ao contrário, de leituras em voz alta e de acompanhamento instrumental.

Não se pode, ainda, impor “modelos” literários à letra, que é eminentemente oral. Coisa da fala, como nas letras geniais de Lamartine Babo. Há inúmeras diferenças entre um poema e uma letra, que, entretanto, não quero abordar aqui. Eles podem convergir em alguns momentos históricos. Este é um tema velho e não há nada de novo a dizer sobre ele, apesar de Dostoievski afirmar que “Não há assunto tão velho que não possa ser dito algo de novo sobre ele”. Nunca fui muito fã de MPB. Pobreza minha. Ouvi, nos anos 1970, mpb em função da existência de Caetano Veloso. A partir de Veloso descobri João Gilberto, Caymmi, Lamartine Babo, Noel Rosa, Jorge Ben etc.

Godard dirigindo os Rolling Stones em seu filme One Plus One (1968)

Ouvi, na juventude, Beatles, os Rolling Stones, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Doors, Johnny Winter, King Crimson, Muddy Watters, blues, rhythm and blues., motown. E, depois, a partir dos anos 1990, ouvi apenas cool jazz. De uns cinco anos para cá, voltei a ouvir rock and roll. E, sobretudo, os Stones, de Beggars Banquet (1968) a Exile on main street (1972). E também de Some Girls (1978). Sei que Dylan, os Beatles e Hendrix lhe são superiores, mas há uma coisa, entre muitas, que me atrai neles: as letras são utilizadas como mais um instrumento da banda. Mick Jagger nem sequer pronuncia as palavras por inteiro. Distorce-as, de um jeito pessoal, original. Jagger e Richards nunca pretenderam fazer letras “literárias”. Os Stones sempre foram os meus preferidos. Em vez de ter escrito a canção “Rocks”, do disco Cê, talvez tivesse valido mais a pena Caetano regravar “Stray cat blues”, de Beggars Banquet. Teria sido melhor para ele, para o seu humor. (Ouça http://www.youtube.com/watch?v=2obHLK6iW7g.).

Suspeitas

Tanto a poesia quanto a mpb ou música pop se tornaram seres replicantes desde a Queda do Muro de Berlim em 1989. Os Stones hoje são uma caricatura dos Stones. E, nos anos 1950 e 1960, a mpb não possuía mais que três letristas de primeira linha: Vinicius de Moraes, Caetano Veloso e Torquato Neto. Falo sem muito conhecimento e autoridade. Há alguns outros. Todavia, não se pode tomar a exceção como regra: letristas como esses que mencionei, em seus melhores momentos, são raros, embora ainda assim não sejam poetas como Baudelaire. Como são, também, raros os bons poetas. Hoje, Ferreira Gullar, de obra desigual (repetitiva e rala em vários momentos), é considerado “o maior poeta brasileiro vivo”; acrescento “o maior poeta” desse vazio sem vida e sem pique que se tornou a poesia brasileira. A exuberância da irrelevância, para usar a fórmula de um amigo. As grandes letras de Dylan ou de Lennon nunca foram consideradas poemas no mundo anglo-saxão.

No Brasil, se confunde “poético” com poesia e poema, se confunde o impacto de Caetano nos anos 1960/1970, a novidade Caetano − que foi bastante forte – com poesia. (Sei que Cícero discorda de minhas ideias). De fato, não há acesso à educação e a crítica não está mais aí para levantar suspeitas, mas somente para “vender” produtos musicais e destacar caricaturas de poesia as mais das vezes. Cultura é um conjunto de conhecimentos que permite a alguém ter um juízo crítico. Aqui, no Brasil de Lula principalmente, é expressão de manifestações tradicionais, conservadoras e comerciais. Há um apagão cultural no país e poucas vozes se levantam contra ele. Leia-se, a propósito, Manuel Cruz:

“Cuando se da por supuesta la transparencia, la inmediatez entre conocimiento y mundo, desaparece la crítica en tanto que instancia tutelar, articuladora − conformadora − de la sospecha. Si se generaliza la afirmación de que las cosas son tal y como aparecen, de que la realidad no esconde su signo, desaparece la posibilidad de apelar críticamente a la hora de explicar lo que pasa a presuntas instancias (como la estructura profunda de la sociedad capitalista) que desarrollarían su actividad desde la sombra.”

Estamos condenados às sombras, à literatura enquanto sociologia, aos prêmios “chanceladores”, das corporações transnacionais e dos governos, a György Lukács, ao “realismo capitalista” e à mente cativa, como a descreveu Czesław Miłosz. Estamos igualmente condenados à axé music, ao carnaval pausteurizado, ao pagode, ao futebol, à mesma novela de sempre, às “celebridades”, em suma, à “costumização” da cultura popular, ou seja, à adaptação dos produtos e processos ao gosto do “consumidor”.

O último tango em Paris

Caetano é incoerente, mas sua incoerência foi libertadora nos anos 1960 e 1970, ao contrário da coerência esquerdista de butique de Chico Buarque, com suas letras nostálgicas, “poéticas”, out of date. Um Chico que é mais uma retomada, feliz em algumas canções, de Orestes Barbosa, de Noel. Ok, ele compôs canções de protesto sob a ditadura. Ok. Foi o seu modo de se apropriar do contemporâneo. A canção, no entanto, não se reduz à ideologia, não é “instrumento”. Ela deve existir em si. Chico representa o paternalismo da Casa-Grande. A incoerência de Caetano o levou, no entanto, – várias vezes – a uma irresponsabilidade cultural, sobretudo a partir dos anos 1990. Ele é muito importante e assumir mais responsabilidades teria sido útil. Entretanto, prefiro o seu legado – o que ele tem de mais consistente – aos dos outros em sua geração e, inclusive, aos trabalhos dos que vieram depois. (Gosto de Cazuza). Concordo com o esboço de definição que os críticos norte-americanos Wilson & Alroy, em http://www.warr.org/cgi-bin/randompickpan2.cgi, deram à obra de Veloso:

“Caetano Veloso has been the foremost exponent of ‘Tropicalismo,’ a Brazilian approach combining traditional samba with a variety of Caribbean, US and European styles, political enough to get most of its practitioners exiled by the military dictatorship. It’s more an attitude than a musical style per se, a mysterious, sophisticated blend capable of incorporating anything from hard rock to opaque elegies to delicate love songs to elevator music. He has a typically Brazilian complex approach to harmony, and can craft a simple melodic hook with the best of them. His voice is rather ordinary, and his guitar playing is more notable for his timing and drama than technical skill, but he’s a huge talent and a fascinating character.”

Entretanto, o mais notável daquele encontro com o já mito Caetano, no Hotel Eldorado Higienópolis, em dezembro de 1979, quando eu mal havia começado a escrever poemas, quando era um “ingênuo”, foi ter-me deparado, graças a ele, com Maria Schneider, a estrela de O último tango em Paris, dirigido por Bernardo Bertolucci (em italiano, Ultimo Tango a Parigi, e, em francês, Dernier Tango à Paris). O argumento do filme é simples: em Paris, um dono de hotel estadunidense, viúvo e de meia-idade, se encontra com uma adolescente em um apartamento vazio. O casal trava uma relação puramente sexual, na qual nem sequer revelam seus nomes um ao outro etc.

em O último tango em Paris

O dono de hotel é Marlon Brando. A película data de 1972 mas foi lançada aqui somente em 1979, em decorrência da censura imposta pela ditadura militar. Maria Schneider estava no país para promover o filme e ficou irritada com os jornalistas que faziam perguntas apenas sobre ele e nada sabiam sobre seu trabalho posterior. Schneider, a Jeanne de “O Último tango”, nascida na França, estava, aos 27 anos, no auge de sua beleza, quando a vi como em uma aparição, com um rosto de anjo, cabelos encaracolados, irascível. As cenas de nu frontal de Schnieder foram libertadoras para a época. E a película se transformou em um grande sucesso. A atriz tinha razão de reclamar da imprensa: ela trabalhara em 1975, ao lado de Jack Nicholson, na obra-prima Professione: Reporter, de outro diretor italiano, Michelangelo Antonioni – filme que me marcou para sempre, bastante mais que o de Bertolucci. A insônia afeta a memória; eu me lembro, no entanto, de ela ter perguntado, com excitação, por Maria Betânia, a um Caetano subitamente decepcionado com a pergunta, além de ter se queixado, muito, dos jornalistas locais. (Maio de 2010).

Régis Bonvicino: John Lennon afirma, em “Lennon Remembers/The Rolling Stone Interviews”, que suas lyrics preferidas são as que “ficam em pé” sem melodia, as que funcionam, em última análise, como poemas no papel. Isso me lembra os trovadores galego-portugueses. Desconhecemos suas melodias e conhecemos apenas suas lyrics, que, mesmo sem som, funcionam à maravilha como poemas no papel. Você toparia usar esse critério em relação às suas letras? Quais as suas preferidas? Por quê?

Caetano Veloso: Não, esse critério, na verdade, é praticamente o oposto do meu, porque o que me interessa é a palavra cantada.

Talvez tenha sido esse o caminho que levou os trovadores provençais, os galego-portugueses, a fazerem poemas que terminaram sendo bonitos mesmo sem as melodias. Talvez, tenha sido esse o caminho, esse lance de ter a palavra já com o som musical.

Acho que o critério de John Lennon pode ser mais ou menos esse, mas não sei se, de fato, é esse, se corresponde à própria realidade poética dele.

Não sei, pode ser que, a posteriori, depois de muito tempo, a gente possa ler uma letra sem música e achar um barato.

Penso que Lennon, quando fez aquela afirmação, queria dizer que ele estava mais vinculado ao texto, entendeu? Ele cita, se não me engano, “Across the Universe”, que considera um poema lindíssimo mesmo sem a música, mas quando fala do que acha ser a grande poesia do rock and roll, lembra imediatamente de Chuck Berry e de algumas coisas de Little Richard. Ele fala de coisas que você sabe que são maravilhosas porque são aqueles rocks e ele achou tudo incrível, importantíssimo sem ter lido antes no papel.

Sobre as minhas letras, não sei dizer as de que mais gosto, depende da época. Por exemplo, tomei um susto outro dia porque ultimamente não tenho escrito minhas letras. Das do LP Cinema transcendental apenas uma escrevi parcialmente no papel antes da música, foi “Oração ao tempo”. Escrevi umas estrofes e bolei, em seguida, uma melodia para a primeira estrofe. Depois, resolvi repetir essa melodia para o resto do texto, queria tudo com a mesma métrica, o mesmo ritmo. Foi a única, portanto, que eu escrevi no papel.

O jornal Enfim, do Tarso de Castro, pediu pra eu mandar letras inéditas, antes do disco sair, pra publicar. Entreguei “Lua de são Jorge”, “Oração ao tempo” e “Menino do rio”. A que mais curtia era “Lua de são Jorge”. Bati à máquina e não prestei muita atenção. Mandei pro jornal, que editou só as duas últimas.

Acho a letra de “Menino do rio”, quando canto, deslumbrante, adoro aquele verso “O Havaí seja aqui”, que tem um som afro. Agora, quando eu vi no jornal, escrita, achei uma coisa débil mental, tola. E ela não é tola, pelo contrário, é muito bonita quando cantada! “Oração ao tempo”, por outro lado, segurava mais, podia ser lida.

A palavra cantada é, em suma, outro tipo de matéria-prima, que tem a ver com a palavra escrita e com a falada, mas que não se reduz a nenhuma delas. A palavra cantada funciona, talvez, como síntese das outras duas, tem desempenhado, pelo menos, essa função, porque toda a curtição da palavra em estado de poesia tem sido muito mais intensa na área de música popular do que nas demais.

Talvez, esse fenômeno decorra, um pouco, do cansaço do visual, da comunicação visual, da leitura. O fim dos anos 1960, os papos de McLuhan talvez tenham sido uma notícia desse cansaço. O olho dançou. O ouvido é uma coisa mais envolvente, mais participante. O som chega de todos os lados, entra em todos os poros.

Pode ser que esse cansaço seja apenas passageiro. As coisas vão e vêm. Não creio nessa caminhada para a frente, como se pudesse haver um progresso. Não compartilho dessa ideia ocidental de progresso linear.

RB: Embora os circuitos de produção da poesia-música e da poesia-papel sejam diversos, e até mesmo antagônicos (a primeira está vinculada às relações de troca, de compra e venda, e a segunda não), você me disse pouco tempo atrás que não distinguia entre uma canção de Jorge Ben e um poema de Augusto de Campos, que ambos eram biscoitos finos para o seu paladar. Gostaria que falasse um pouco mais sobre isso.

CV: Há uma coisa na pergunta que está um pouco em falso, isso de que a poesia-música está vinculada às relações de troca e a poesia-papel não. Não é verdade. Acho que ambas são produtos, sendo que, no momento, como produto de venda, a poesia-canção está muito mais bem-sucedida. A questão é de mercado. A diferença entre uma e outra não é de circuito, mas de nível de intensidade na produção e no consumo. Não há diversidade e antagonismo. Na verdade, ambas são iguais, estão no mesmo planeta. Os livros podem ser vendidos, poesia é pra vender, como o disco. Só que a poesia escrita não está fazendo sucesso, dos anos 1950 para cá, não só no Brasil como no mundo todo.

Você diz que a poesia-papel não tem existência real, certo? Não, ela tem. Sejamos modernos, o que ocorre é que ela está em crise de mercado.

Não sei por que isso acontece, talvez seja uma questão da história das línguas ocidentais, um momento no swing interno dessas línguas. O fenômeno, como eu disse, é planetário, não existe mais o interesse que havia em termos de consumo e em termos de feitura. Há pouca gente fazendo uma poesia responsavelmente poética, com uma vinculação ao que há de grandioso na história da poesia e, por outro lado, pouca gente compra qualquer poesia escrita, entendeu?

Ultimamente, há bastante gente fazendo muita poesia, mas sem força, com uma animação vazia, ninguém sabe se desse contexto pode sair um lance quente.

Acho que a diferença que você coloca na pergunta não é precisa. Agora, pessoalmente, não costumo distinguir as coisas, não separo música popular de música erudita etc. Não carrego comigo a ideia de nobreza do material, detesto isso. Cientificamente, você pode isolar as diversas manifestações artísticas, mas creio que esse tipo de olho dançou, não corresponde mais à realidade viva.

O brasileiro é muito pobre

RB: Queria que você falasse sobre música popular. Por que ela é tão forte no Brasil?

CV: A música popular brasileira é, em todos os sentidos, abundante. É a única manifestação, no Brasil, que não é carente. Na verdade, é uma aberração dentro da sociedade brasileira, é diferente, em nenhum país do mundo ela tem a importância que tem aqui.

A música popular sempre se mantém, sempre consegue agenciar recursos pra ficar forte, o que não ocorre com a poesia escrita, com o cinema, com o teatro. Ela une o pique nacional, tem a vocação de expressar o país.

Só pintou uma geração como a minha, com Jorge Ben, Gil, Chico, Paulinho da Viola, porque já havia outras pessoas fortes.

Nem nos Estados Unidos a música popular é tão forte como aqui porque lá as outras coisas são, também, fortes. Lá eles têm grana, comida, carro, a grama, como diz Leminski, é bacana. O brasileiro é muito pobre, não consegue fazer nada, não consegue se ajuntar pra fazer nada, mas, dentro desse caos, a música popular funciona. Ela é a expressão filosófica do país. É muito mais importante que todos os universitários de todas as épocas que já escreveram todas as coisas complicadas. Ela é uma expressão mais totalizante do Brasil, mais direta, não transa com materiais nobres porque o Brasil não é um país nobre.

Creio que os poetas-papel estão, de modo geral, mais vinculados a uma tradição europeia, e a música popular é uma coisa mais vinculada à América; quando ela pintou, já existia a América. Ela é meio parecida, nesse sentido, com o cinema e, ao mesmo tempo, é música porque é uma coisa antiquíssima.

RB: Seria o cinema transcendental…

CV: Claro, exatamente isso…

RB: Aproveitando o pique, gostaria que você falasse sobre o lendário Araçá azul.

CV: Araçá azul não é classe A, “xingu chic”, como por exemplo as coisas que Egberto Gismonti vem fazendo. É outra coisa, não é “xingu chic”. Eu sou mais Oswald de Andrade que Mário de Andrade ou Academia Brasileira de Bossas.

Acho, até hoje, o Araçá azul maravilhoso, faço, inclusive, uma referência a ele na canção “Aracaju”, que está em meu último LP.

Quis fazer esse disco sozinho para poder desinibir no estúdio, pois, pra mim, estúdio de gravação é uma coisa muito inibidora.

Ficamos eu e o técnico de som, Marcus Vinícius, trabalhando. Depois, chamei várias pessoas, como Duprat, Perna, Lanny, para complementarem em cima do que eu havia feito. Adoro o resultado, principalmente aquele lance de conversa, de vozes superpostas com percussão corporal, com percussão na pele.

Mas o som ficou chapado, eu não manjava de estúdio. Hoje, se eu tivesse de fazer de novo, faria com mais profundidade e nuance no colorido dos sons. Mas não tenho, agora, vontade de fazer mais aquilo. Mesmo porque, naquela altura, quando acabei de lançar o Araçá, saiu o disco Ben, de Jorge Ben, também de 1972, com “As rosas eram todas amarelas”, “Quem cochicha o rabo espicha”, “Taj Mahal”, “Fio maravilha”, um trabalho monumentalmente genial.

Então, eu pensava comigo, puxa, fiz o Araçá e parece que sou um ARTISTA. Fiquei com raiva, meu Deus, eu fiz essa coisa tão louca e todo mundo vai achar que é um disco intelectualmente elevado, importante, enquanto, na verdade, o grande disco é o de Jorge Ben, incomparavelmente superior. O meu era uma brincadeira, fiquei com raiva do tipo de respeito que ele causou. O Araçá eu fiz em uma semana, não era o meu trabalho mais elaborado, como dizia parte da crítica. Fiquei com raiva, pois o grande lance era e é Jorge Ben.

Charge de Ziraldo em O Pasquim, 1979, que retrata a ambigüidade da lei de anistia

RB: Para a minha geração, “a fala”, o fascínio pelo coloquial, pelo oral, pelas possibilidades de comunicação que existem no oral, têm a mesma importância que a incorporação do visual tinha para os poetas aglutinados em torno da Poesia Concreta. Nesse sentido, sua poesia, a de Gil, são tão ou mais importantes pra gente do que a de Drummond, Cabral, Augusto, Décio. Como você vê isso?

CV: E Chico Buarque?

RB: Antes de você responder, quero explicar por que não citei Chico. Acho a poesia dele, com exceção do lado mulher, tipo “Folhetim”, velha, um lirismo dos anos 1950, picadinho de Vinicius, Drummond, Bandeira. Penso que lhe falta um lado mais elétrico. Ele tem muito essa coisa do bom brasileiro, que é chatíssima.

CV: Acho natural sua geração gostar mais da gente do que dos poetas-papel, para usar essa expressão que você inventou. É um lance bem da nossa época. Isso faz de vocês pessoas iguais a todo mundo, o que é ótimo.

Acho também fascinante que o pessoal da poesia escrita fique ligado nos músicos populares.

Agora, voltando àquela primeira pergunta, quando você cita a frase do Lennon, você vê bem ali que existe uma inter-relação entre a gente e os poetas. No fundo, somos iguais. Por acaso, por sorte descambamos para a música popular. Mas veja, nós também somos ligados ao mundo das letras escritas, das ideias.

Todo esse pessoal estudou, Dylan só fala em William Blake, Lennon em Lewis Carroll, dizendo, inclusive, que quando leu Joyce se identificou bastante.

Quero dizer que não concordo com o que você falou sobre Chico Buarque. Ele tem tudo o que você falou, mas é maravilhoso. Ele anda para a frente arrastando a tradição, isso é bem do signo dele, que é Gêmeos.

Chico escreve de um jeito maravilhoso, o lance da palavra cantada atinge, no trabalho dele, os pontos mais altos, chega à perfeição, entendeu? Mas, de fato, ele tem mesmo essa coisa do bom brasileiro. Eu, por exemplo, me sinto um sueco no Brasil.

Mas acho Chico deslumbrante, ele é o supervinicius, o superdrummond, o superbandeira com a espontaneidade de Dorival Caymmi. A palavra cantada, nele, tem uma fluidez incrível.

E você sabe que considero Caymmi o maior, a mãe da palavra cantada, um gênio.

“God”, de Lennon

RB: Você, um poeta-músico, próximo dos pretos, próximo da poesia-papel, acredita no futuro desta última ou pensa que se Maiakovski, por exemplo, estivesse vivo trocaria o papel pela guitarra, mudaria de Moscou para Londres ou Nova York ou Salvador e cantaria: “Well, I’m gonna China to see for myself/ Gonna China, gonna China/ Just got to give me some rock and roll”?

CV: Acho que tem futuro. A própria coisa de a poesia escrita deixar de ser cursiva e entrar para um outro nível de informação é um fato que aponta para certas necessidades do homem que, a qualquer momento, podem explodir de novo. Como eu disse, tudo é cíclico, a respiração não para, de repente pode voltar a haver procura genuína de poesia-papel. Repito, o que acontece é que ela hoje está em crise de mercado. No futuro, sei lá, pode ser que as pessoas voltem a sentir necessidade de ler, de pegar um lápis e papel e escrever.

A poesia escrita que se faz hoje pode estar apontando para rumos que, embora desconhecidos, poderão vingar, explodir. Ninguém sabe ao certo.

Agora, essa imagem que você montou do Maiakovski cantando “I’m gonna China” é perfeita.

RB: Não sei, sempre imaginei o John Lennon como uma reencarnação pop do Maiakovski, ambos são, para mim, poetas guerreiros, impetuosos, bardos, não sei, pode ser um delírio…

CV: Não, essa história é linda, Maiakovski era bastante pop mesmo. Agora, Lennon é o de quem mais gosto do pessoal do rock. É o meu favorito porque eu adoro os Beatles. Eu gosto mais dos Beatles juntos. Depois de separados, o único disco que eu acho genial é o Plastic Ono Band, de 1970, que traz a canção “God”, do John, adoro as letras e as músicas desse trabalho.

RB: Esse disco que você acabou de citar, de 1970, foi acusado, na época em que saiu, do mesmo modo que Muito e Cinema transcendental agora, de ser musicalmente ralo, de ter arranjos pobres, de ser uma coisa de fundo de quintal.

CV: Pra você ver, e é um clássico, né? Mas voltando, Paul McCartney também é legal, ele é geminiano, como o Chico Buarque. Ele carrega também a tradição, une o habitual ao que está sendo proposto. John, às vezes, fica chato, quando começa a inventar muito, como, por exemplo, naquela canção que fez pra Yoko, “I want you (She’s so heavy)”. Mas Lennon é o meu favorito.

Por exemplo, Bob Dylan, eu demorei muito para gostar, eu achava aquilo tudo muito comprido, retórico, prolixo, metafórico. A coisa dele é difícil de entender e eu preferia letras sintéticas, não curtia letra longa, mas fiquei gostando muito, hoje em dia eu gosto muito. Ele é um cantor maravilhoso, parece o Pato Donald com consciência social, como disse Paulo Francis, citando um americano. Dylan, sim, faz uma poesia meio declamada porque ele vem dessa linha do canto falado do folk blues.

RB: E Jimi Hendrix?

CV: Eu estava em Londres quando ele morreu. Ele morreu até perto da casa onde a gente morava. Até hoje, acho ele maravilhoso. No Festival Pop da Ilha de Wight, eu estava próximo do palco e Hendrix tocou uma série de números novos, não causou aquele frisson esperado, embora ele tenha sido bem recebido. Aí, de repente, ele parou e falou: “Vocês querem todas aquelas coisas velhas?”. Eu, que estava perto, gritei: “Todas elas”. Ele virou e piscou o olho pra mim.

RB: Então você foi abençoado por um dos deuses de lá…

CV: Hendrix era lindo, sexy, parecia um garotinho da Balua. Era sorridente, tinha a cara leve, não tinha aquele aspecto barra-pesada de capa de disco, aquilo era marketing errado.

[1] Entrevista realizada em São Paulo, em 5 de dezembro de 1979, e originalmente publicada na revista Código 4 (Salvador, ago. 1980).