Conferência proferida em Buenos Aires e, logo depois, em La Habana em 1933

| Desde de 1918, quando ingressei na Casa de Estudantes de Madri, até 1928, quando a abandonei, ao terminar meus estudos de Filosofia e Letras, ouvi naquele refinado salão – para onde acorria a velha aristocracia espanhola com o fim de corrigir sua frivolidade de praia francesa – cerca de mil conferências. No desejo de ar e de sol, me aborreci tanto que, ao sair, me sentia coberto por uma leve cinza, quase a ponto de se transformar em pó-de-mico.

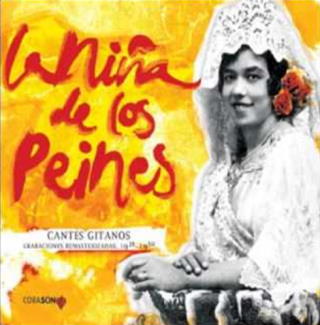

Não. Eu não gostaria que entrasse na sala essa terrível mosca do aborrecimento que costura todas as cabeças com um fio tênue de sono e põe nos olhos dos ouvintes pequenos tufos de pontas de alfinete. De um modo simples, com o registro que, em minha voz poética não tem luzes de madeiras, nem curvas de cicuta, nem ovelhas que subitamente são facas de ironias, tentarei dar a todos uma simples lição sobre o espírito oculto da dolorida Espanha. Quem se encontra na pele de touro que se estende entre os rios Júcar, Guadalete, Sil ou Pisuerga (não quero citar as torrentes junto às ondas cor de juba de leão que agitam o Plata), se ouve dizer com certa frequência: “Este tem muito duende”. Manuel Torres, grande artista do povo andaluz, dizia a alguém que cantava: “Tu tens voz, conheces os estilos, mas jamais triunfarás, porque tu não tens duende”. Em toda Andaluzia, rocha de Xaém e búzio de Cádiz, as pessoas falam constantemente do duende e o descobrem naquilo que sai com instinto eficaz. O maravilhoso cantaor El Lebrijano dizia: “Nos dias em que canto com duende não há quem possa comigo”. A velha bailarina cigana La Malena exclamou um dia, ao ouvir Brailowsky tocar um fragmento de Bach: “Olé! Isso tem duende!” e se aborreceu com Glück, com Brahms e com Darius Milhaud. Manuel Torres, o homem com maior cultura no sangue que conheci, disse, escutando o próprio Falla tocar seu “Nocturno del Generalife”, esta esplêndida frase: “Tudo o que tem sons negros tem duende”. E não há nada mais verdadeiro. Esses sons negros são o mistério, as raízes que penetram no limo que todos conhecemos, que todos ignoramos, mas de onde nos chega o que é substancial em arte. Sons negros, disse o homem popular da Espanha, que coincidiu com Goethe. Goethe define o duende ao falar de Paganini, dizendo: “Poder misterioso que todos sentem e nenhum filósofo explica”. Assim pois o duende é um poder e não é um mero “fazer”, é um lutar e não um pensar. Eu ouvi um velho violonista dizer: “O duende não está na garganta; o duende sobe por dentro a partir da planta dos pés”. Ou seja, não é uma questão de faculdade, mas de verdadeiro estilo vivo; ou seja, de sangue; ou seja, de velhíssima cultura, de criação em ato. Esse “poder misterioso que todos sentem e nenhum filósofo explica ” é, em suma, o espírito da terra, o mesmo duende que abraçou o coração de Nietzsche, que o buscava em suas formas exteriores sobre a ponte Rialto ou na música de Bizet, sem encontrá-lo e sem saber que o duende que perseguia tinha saltado dos misteriosos gregos às bailarinas de Cádiz ou ao dionisíaco grito degolado da seguiriya do cantaor Silvério Franconetti Aguilar, o Demófilo (1831-1889). Assim, pois, não quero que ninguém confunda o duende com o demônio teológico da dúvida, ao qual Lutero, com um sentimento báquico, lançou um frasco de tinta em Nuremberg, tampouco com o diabo católico, destruidor e pouco inteligente, que se disfarça de cadela para entrar nos conventos, tampouco com o macaco falante que tem o espertalhão de Cervantes, na comédia dos ciúmes e das selvas de Andaluzia. Não. O duende de que falo, obscuro e estremecido, é descendente daquele álacre demônio de Sócrates, mármore e sal que o arranhou indignado no dia em que tomou a cicuta, e do outro melancólico demoniozinho de Descartes, pequeno como amêndoa verde, que, farto de círculos e de linhas, saiu pelos canais para ouvir cantarem os marinheiros bêbados. Todo homem, todo artista, dirá Nietzsche, cada degrau que sobe na torre de sua perfeição é às custas da luta que trava com um duende, não com um anjo, como se diz, nem com sua musa. É preciso fazer essa distinção fundamental para a raiz da obra. O anjo guia e presenteia como São Rafael, defende e evita como São Miguel, e previne como São Gabriel. O anjo deslumbra, mas voa sobre a cabeça do homem, está acima, derrama sua graça, e o homem, sem nenhum esforço, realiza sua obra ou sua simpatia ou sua dança. O anjo do caminho de Damasco ou o que entrou pelas fendas do balcãozinho de Assis, ou o que segue os passos de Enrique Susson, ordena, e não há maneira de recusar suas luzes, porque agita suas asas de aço no ambiente do predestinado. A musa dita, e, em algumas ocasiões, sopra. Pode relativamente pouco, porque já está distante e tão cansada (eu a vi duas vezes), nas quais teve que colocar meio coração de mármore. Os poetas de musa ouvem vozes e não sabem de onde elas vem; são da musa que os alenta e às vezes os alimenta. Como no caso de Apollinaire, grande poeta destruído pela horrível musa que foi pintada a seu lado pelo divino angélico Rousseau. A musa desperta a inteligência, traz paisagem de colunas e falso sabor de lauréis, e a inteligência é muitas vezes a inimiga da poesia, porque imita demasiadamente, porque eleva o poeta a um trono de agudas arestas e o faz esquecer que logo podem comê-lo as formigas ou pode cair-lhe na cabeça uma grande lagosta de arsênico, contra a qual nada podem as musas que há nos monóculos ou na rosa de tíbia laca do pequeno salão. Anjo e musa vem de fora; o anjo dá luzes e a musa dá formas (Hesíodo aprendeu com elas). Pão de ouro ou prega de túnicas, o poeta recebe normas no bosquezinho de lauréis. Ao contrário, o duende tem que ser despertado nas últimas moradas do sangue. E rechaçar o anjo e dar um pontapé na musa e perder o medo da fragrância de violetas que exala a poesia do século XVIII, e do grande telescópio em cujos cristais dorme a musa enferma de limites. A verdadeira luta é com o duende. Os caminhos para buscar a Deus são conhecidos, desde o modo bárbaro do eremita até o modo sutil do místico. Com uma torre, como Santa Teresa ou com três caminhos como São João da Cruz (pregador católico e poeta). E embora tenhamos que clamar com voz de Isaías: “Verdadeiramente és um Deus escondido”, ao fim e ao cabo Deus manda ao que o busca seus primeiros espinhos de fogo. Para buscar o duende não há mapa nem exercício. Só se sabe que ele queima o sangue como uma beberagem de vidros, que esgota, que rechaça toda a doce geometria aprendida, que rompe os estilos, que faz com que Goya, mestre nos cinzas, nos pratas e nos rosas da melhor pintura inglesa, pinte com os joelhos e com os punhos com horríveis negros de betume; ou que desnuda “Jardins De Mossen Cinto”, de Jacint Verdaguer i Santaló, em Barcelona. com o frio dos Pirineus ou leva Jorge Manrique a esperar a morte no páramo de Ocaña (região de Granada) ou veste, com uma roupa verde de saltimbanco, o corpo delicado de Rimbaud ou põe olhos de peixe morto no conde Lautréamont na madrugada do boulevard. Os grandes artistas do sul da Espanha, ciganos ou flamengos, quer cantem, dancem ou toquem, sabem que não é possível nenhuma emoção sem a chegada do duende. Eles enganam as pessoas, e podem dar a sensação de duende sem que ele esteja lá, como as enganam todos os dias autores ou pintores ou modistas literários sem duende; mas basta atentar um pouco, e não se deixar levar pela indiferença, para descobrir o engodo e fazê-lo fugir com o seu tosco artifício. Uma vez, a cantaora andaluza Pastora Pavón, La Niña de los Peines (1890-1969), sombrio gênio hispânico, equivalente em capacidade de fantasia a Goya ou a Rafael ou Galo, cantava em uma pequena taberna de Cádiz. Cantava com sua voz de sombra, com sua voz de estanho fundido, com sua voz coberta de musgo, e a enredava em seus cabelos ou a molhava em camomila ou a perdia entre estevais —e suas flores grandes– obscuros e longínquos.

Estava ali Ignacio Espeleta, formoso como uma tartaruga romana, a quem perguntaram uma vez: “Como não trabalhas?”, e ele, com um sorriso digno de Argantônio, respondeu: “Como vou trabalhar se sou de Cádiz?”Estava ali Eloísa, a quente aristocrata, rameira de Sevilla, descendente direta de Soledad Vargas, que não quis casar com um Rothschild porque ele não a igualava em sangue. Estavam ali os Florida, considerados carniceiros, mas que na realidade são sacerdotes milenares que continuam sacrificando touros a Gereão, e, em um canto, o imponente dono de gado Don Pablo Murube, com ar de máscara cretense. Pastora Pavón terminou de cantar em meio ao silêncio. Só, e com sarcasmo, um homem pequenino, desses homenzinhos bailarinos que saem de súbito das garrafas de aguardente, disse com voz muito baixa: “Viva Paris!”, como se dissesse: “Aqui não nos importam as faculdades, nem a técnica, nem a maestria. Nos importa outra coisa.”Então Niña de los Peines levantou-se como uma louca, tronchada como uma carpideira medieval, e bebeu de um trago uma grande copo de cazalla como fogo e sentou-se a cantar sem voz, sem alento, sem matizes, com a garganta abrasada, mas… com duende. Conseguira matar todo a estrutura da canção para dar lugar a um duende furioso e abrasador, amigo de ventos carregados de areia, que fazia com que os ouvintes rasgassem suas roupas quase com o mesmo ritmo com que as rasgam os negros antilhanos do rito, agrupados perante a imagem de Santa Bárbara. Niña de los Peines teve que descarregar sua voz porque sabia que estava sendo escutada por gente estranha que não pedia formas, mas tutano de formas, música pura com o corpo exíguo para poder manter-se no ar. Teve que empobrecer em faculdades; quer dizer, teve que afastar a musa e ficar desamparada, para que seu duende viesse e se dignasse a lutar com os braços nus. E como cantou! Sua voz já não cantava, sua voz era um jorro de sangue dignificado por sua dor e por sua sinceridade, e se abria como certa mão de dez dedos pelos pés cravados, mas cheios de borrasca, de um Cristo de Juan de Juní. A chegada do duende pressupõe sempre uma transformação radical em todas as formas sobre velhos planos, dá sensações de frescor inéditas, com uma qualidade de rosa recém criada, de milagre, que chega a produzir um entusiasmo quase religioso. Em toda música árabe, dança, canção ou elegia, a chegada do duende é saudada com enérgicos “Alá, Alá!”, “Deus, Deus!”, tão próximos do “Olé!” das touradas, que talvez seja o mesmo; e em todos os cantos do sul da Espanha a aparição do duende é seguida por sinceros gritos de “Viva Deus!”, profundo, humano, terno grito de uma comunicação com Deus por meio dos cinco sentidos, graças ao duende que agita a voz e o corpo da bailarina, evasão real e poética deste mundo, tão pura como a conseguida pelo raríssimo poeta do século XVIII Pedro Soto de Rojas ou a de São João Clímaco. Naturalmente, quando essa evasão é alcançada todos sentem seus efeitos: o iniciado, ao ver como o estilo vence uma matéria pobre, e o ignorante sente emoção autêntica. Há anos, em um concurso de baile de Jerez de la Frontera, quem ganhou o prêmio foi uma velha de oitenta anos, contra formosas mulheres e meninas com a cintura de água, pelo simples fato de levantar os braços, erguer a cabeça e dar um golpe com o pé sobre o tablado; mas na reunião de musas e de anjos que havia ali, belezas de forma e belezas de sorriso, tinha que ganhar e ganhou aquele duende moribundo que arrastava pelo chão suas asas de facas oxidadas. Todas as artes são capazes de duende, mas onde ele encontra maior campo, como é natural, é na música, na dança e na poesia falada, já que elas necessitam de um corpo vivo que interprete, porque são formas que nascem e morrem de modo perpétuo e alçam seus contornos sobre um presente exato. Muitas vezes o duende do músico passa para o duende do intérprete, e outras vezes, quando o músico ou o poeta não são tais, o duende do intérprete cria uma nova maravilha, que tem na aparência, e nada mais, a forma primitiva. Este é o caso da enduendada Eleonora Duse, que buscava obras fracassadas para fazê-las triunfar, graças ao que ela inventava, ou o caso de Paganini, descrito por Goethe, que fazia com que se ouvisse melodias profundas em verdadeiras vulgaridades, ou o caso de uma deliciosa garota do Porto de Santa Maria, que vi cantar e dançar a horrorosa canção italiana “O Mari!”, com uns ritmos, uns silêncios e uma intenção que faziam da bugiganga italiana uma dura serpente de ouro puro. O que acontece é que eles encontravam efetivamente alguma coisa nova, que não tinha nada a ver com a anterior, que punham sangue vivo e ciência em corpos vazios de expressão. Todas as artes, e também os países, têm capacidade de duende, de anjo e de musa; e assim como a Alemanha tem, com exceções, musa, e a Itália tem permanentemente anjo, a Espanha é em todos os tempos movida pelo duende, como país de música e dança milenares, onde o duende espreme limões de madrugada, e como país de morte, como país aberto à morte. Em todos os países a morte é um fim. Ela chega e fecham-se as cortinas. Na Espanha, não. Na Espanha elas são abertas. A pessoa vive ali, entre suas paredes, até o dia em que morre e é colocada ao sol, como todos. Um morto na Espanha está mais vivo como morto que em qualquer lugar do mundo: fere seu perfil como um fio de uma navalha bárbara. O chiste sobre a morte e sua contemplação silenciosa são familiares aos espanhóis. “Desde O sonho das caveiras”, de Quevedo, até o “Bispo apodrecido”, do grande pintor Valdés Leal (1622-1690), e desde a Marbella do século XVII, morta de parto na metade do caminho, que diz: “La sangre de mis entrañas ao jovem de Salamanca, morto pelo touro, que clama “Amigos, que yo me muero; Há uma balaustrada de flores de salitre, de onde assoma um povo de contempladores da morte, com versículos de Jeremias em seu lado mais áspero, ou com cipreste fragrante pelo lado mais lírico; mas um país onde o mais importante de tudo tem um último valor metálico de morte. A faca e a roda do carro, e a navalha e as barbas pontudas dos pastores, e a lua despida, e a mosca, e as despensas úmidas, e os destroços, e os santos cobertos de renda, e a cal, e a linha cortante dos alpendres e dos mirantes têm na Espanha diminutas ervas de morte, alusões e vozes perceptíveis para um espírito alerta, que nos traz à memória o ar rígido de nosso próprio trânsito. Não é casualidade que toda a arte espanhola, ligada à nossa terra, cheia de cardos e de pedras definitivas, não seja um exemplo isolado à lamentação de Pleberio ou às danças do maestro Josef María de Valdivielso, não é um acaso que de toda balada europeia se destaque esta amada espanhola: “- Si tu eres mi linda amiga, Nem é estranho que nos alvoreceres de nossa lírica soe esta canção: “Dentro del vergel As cabeças geladas pela lua que Zurbarán pintou, o amarelo esvaído com o amarelo relâmpago de El Greco, o relato do padre Sigüenza, a obra inteira de Goya, a abside da igreja de El Escorial, toda a escultura policromada, a cripta dos Benavente em Medina de Rioseco, equivalem no culto às romarias de San Andrés de Teixido, na qual os mortos tomam lugar na procissão, aos cantos fúnebres que cantam as mulheres de Astúrias com lanternas cheias de chamas na noite de novembro, ao canto e à dança da Sibila nas catedrais de Mallorca e Toledo, ao obscuro In Recort tortosino e aos inumeráveis ritos da Sexta-Feira Santa, que com a cultíssima festa dos touros formam o triunfo popular da morte espanhola. No mundo, somente o México pode ombrear com meu país. Quando a musa vê a morte chegar fecha a porta ou ergue um plinto ou passeia uma urna e escreve um epitáfio com mão de cera, mas em seguida começa a rasgar seu laurel com um silêncio que vacila entre duas brisas. Sob o arco truncado da ode, ela junta, com sentido fúnebre, as flores exatas que pintaram os italianos do século XV e chama o seguro galo de Lucrécio para que espante sombras imprevistas. Quando vê chegar a morte, o anjo voa em círculos lentos e tece com lágrimas de gelo e narciso a elegia que vimos tremer nas mãos de Keats, e nas de Villasandino, e nas de Herrera, e nas de Bécquer e nas de Juan Ramón Jiménez. Mas que horror o do anjo ao sentir uma aranha, por menor que ela seja, sobre seu terno rosado! Ao contrário, o duende não chega se não vê possibilidade de morte, se não sabe que ela há de rondar sua casa, se o duende não tem segurança de que há de balançar esses ramos que todos carregamos e que não têm, que não terão consolo. Com ideia, com som ou com gesto, o duende gosta das bordas do poço em franca luta com o criador. Anjo e musa escapam com violino ou compasso, e o duende fere, e na cura dessa ferida, que não se fecha nunca, está o insólito, o inventado da obra de um homem. A virtude mágica do poema consiste em estar sempre enduendado para batizar com água obscura a todos os que o veem, porque com duende é mais fácil amar, compreender, e, certeza ser amado, ser compreendido, e essa luta pela expressão e pela comunicação da expressão adquire às vezes, em poesia, caracteres mortais. Recordai o caso da flamenguíssima e enduendada Santa Teresa, flamenga não por dominar um touro furioso e dar-lhe três passes magníficos; não por enfrentar frei Juan de la Miseria nem por dar uma bofetada no Núncio de Sua Santidade, mas por ser uma das poucas criaturas cujo duende (não anjo, porque o anjo não ataca nunca) a transpassa com um dardo, querendo matá-la por ter roubado seu último segredo, a ponte sutil que une os cinco sentidos com esse centro em carne viva, em nuvem viva, em mar vivo, do Amor libertado do Tempo. Valentíssima vencedora do duende, e um caso oposto ao de Felipe da Áustria, que, ansiando buscar musa e anjo na teologia, viu-se aprisionado pelo duende dos ardores frios nessa obra de El Escorial, onde a geometria ombreia com o sonho e onde o duende põe máscara de musa para eterno castigo do grande rei. Na Espanha (como nos povos do Oriente, onde a dança é expressão religiosa) o duende tem um campo sem limites nos corpos das bailarinas de Cádiz, elogiadas por Marçal, nos peitos dos que cantam, elogiados por Juvenal, e em toda a liturgia dos touros, autêntico drama religioso onde, da mesma maneira que na missa, se adora e se sacrifica a um Deus. É como se todos os duendes do mundo clássico se juntassem nessa festa perfeita, expoente da cultura e da grande sensibilidade de um povo que descobre no homem suas melhores iras, suas melhores bílis e seu melhor pranto. Nem no baile espanhol nem nos touros alguém se diverte; o duende se encarrega de fazer sofrer através do drama, em formas vivas, e prepara as escadas para uma evasão da realidade que circunda. O duende opera sobre o corpo da bailarina como o vento sobre a areia. Transforma com mágico poder uma garota em paralítica da lua, ou enche de rubores adolescentes, um velho roto que pede esmola pelas tendas de vinho, dá aos cabelos um cheiro de porto noturno. E opera sobre os braços com expressões que são mães da dança de todos os tempos. E é impossível que o duende se repita, isso é muito interessante de sublinhar. O duende não se repete, como não se repetem as formas do mar na tempestade. Nos touros ele adquire seus acentos mais impressionantes, porque tem que lutar, por um lado, com a morte, que pode destruí-lo, e por outro lado com a medida, base fundamental da festa. O touro tem sua órbita: o toureiro, a sua, e entre órbita e órbita um ponto de perigo onde está o vértice do terrível jogo. Pode-se ter musa como muleta e o anjo com banderilhas e passar por bom toureiro, mas na faina de capa, com o touro limpo ainda de feridas, e no momento de matar, necessita-se da ajuda do duende para acertar no cravo da verdade artística. O toureiro que assusta o público na praça por sua temeridade não toureia, mas encontra-se neste plano ridículo, ao alcance de qualquer homem, de jogar com a vida; ao contrário, o toureiro mordido pelo duende dá uma lição de música pitagórica e faz esquecer que arrisca o coração sobre os cornos. O toureiro Lagartijo com seu duende romano, o toureiro Joselito com seu duende judeu, Belmonte com seu duende barroco e Cagancho com seu duende cigano, ensinam, desde o crepúsculo do anel, a poetas, pintores e músicos, quatro grandes caminhos da tradição espanhola. A Espanha é o único país onde a morte é o espetáculo nacional, onde a morte toca longos clarins à chegada das primaveras, e sua arte está sempre regida por um duende agudo que lhe dá sua diferença e sua qualidade de invenção. O duende que enche de sangue, pela primeira vez na escultura, as faces dos santos do mestre Mateo de Compostela, é o mesmo que faz São João da Cruz gemer ou queimar ninfas nuas com os sonetos religiosos de Lope de Vega. O duende que levanta a torre de Sahagún ou trabalha ladrilhos quentes em Calatayud ou Teruel é o mesmo que corta as nuvens de El Greco e põe a rodar a pontapés os aguazis de Quevedo e as quimeras de Goya. Quando chove faz surgir Velázquez enduendado, em segredo, por trás de seus cinzas monárquicos; quando neva faz Herrera sair nu para demonstrar que o frio não mata; quando arde, põe em suas chamas Berruguete e o faz inventar um novo espaço para a escultura. A musa de Góngora e o anjo de Garcilaso hão de soltar a guirlanda de laurel quando passa o duende de São João da Cruz, quando “el ciervo vulnerado A musa de Gonzalo de Berceo e o anjo do Arcipreste de Hita devem separar-se para dar lugar a Jorge Manrique, quando chega ferido de morte às portas do castelo de Belmonte. A musa de Gregoria Hernández e o anjo de José de Mora devem separar-se para que cruze o duende que chora lágrimas de sangue de Mena e o duende com cabeça de touro de Martínez Montañes, como a melancólica musa da Cataluña e o anjo molhado de Galícia olham, com amoroso assombro, o duende de Castilla, tão distante do pão quente e da dulcíssima vaca que pasta com normas de céu varrido e terra seca. Duende de Quevedo e duende de Cervantes, com verdes anêmonas de fósforo um, e flores de gesso de Ruidera o outro, coroam o retábulo do duende da Espanha. Cada arte tem, como é natural, um duende de modo e forma distintos, mas todas unem suas raízes em um ponto de onde manam os sons negros de Manuel Torres, matéria última e fundo comum incontrolável e estremecido de lenho, som, tela e vocábulo. Sons negros por trás dos quais estão já em terna intimidade os vulcões, as formigas, os zéfiros e a grande noite apertando a cintura com a Via Láctea. Senhoras e senhores; ergui três arcos e com mão torpe coloquei neles a musa, o anjo e o duende. A musa permanece quieta; pode ter a túnica de pequenas pregas ou os olhos de vaca que miram em Pompeia o narizinho de quatro caras com que seu grande amigo Picasso a pintou. O anjo pode agitar cabelos de Antonello de Mesina, túnica de Lippi e violino de Massolino ou de Rousseau. O duende… Onde está o duende? Pelo arco vazio entra um ar mental que sopra com insistências sobre as cabeças dos mortos, em busca de novas paisagens e acentos ignorados; um ar com cheiro de saliva de menino, de erva pisada e véu de medusa que anuncia o constante batismo das coisas recém criadas. Notas (1) O sangue de minhas entranhas (2) Amigos, estou morrendo; (3) – Se tu és minha linda amiga, (4) Dentro do vergel (5) o cervo ferido

In Federico García Lorca. Obras Completas. Ed. Aguillar. Tradução: Roberto Mallet.

|