Maria Martins

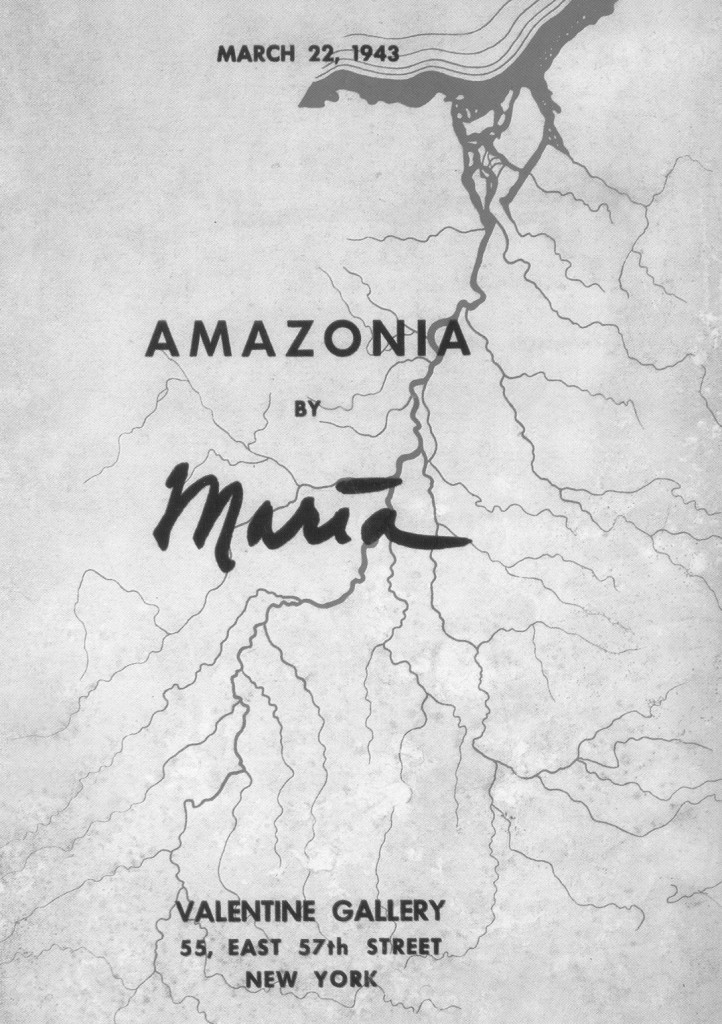

Em 1943, quando Maria Martins (1890-1973) exibira as obras pertencentes à série Amazônia na Valentine Gallery de Nova Iorque, junto à exposição do abstracionista holandês Piet Mondrian (1872-1944), a escultora de Campanha, Minas Gerais, já mostrava seguir um percurso individual e pouco afeito à tradição, como destacaram alguns críticos como Murilo Mendes (1956) a seu respeito, o que a situava em um ponto nodal entre o interesse pela vanguarda surrealista à qual se vinculara, o passado antropofágico e a ascensão do abstracionismo no plano internacional e nacional das artes plásticas. Ao longo da década de 1940, Maria frequentara o círculo surrealista em Nova Iorque – que reunia intelectuais como André Breton, Michel Tapié, André Masson, Yves Tanguy, Max Ernst e Marcel Duchamp – enquanto residira nos Estados Unidos em função da carreira diplomática do marido, o embaixador Carlos Martins (1884-1965). Quando retorna ao Brasil nos anos 1950, colaborando para a criação de instituições como o Museu de Arte Moderna de São Paulo e o do Rio de Janeiro, é recebida com restrição pelo meio intelectual brasileiro, fato que se pode comprovar pelas diversas resenhas acerca de sua obra publicadas na imprensa do período. Somente nos últimos anos a sua presença vem sendo recuperada por intelectuais como Raúl Antelo, autor do pioneiro estudo sobre a passagem de Duchamp pela Argentina e sobre os vestígios deixados por Martins na obra desse artista francês, e Verônica Stigger, curadora da exposição individual que acontecerá em breve no Museu de Arte Moderna de São Paulo1.

O interesse pelo exotismo da obra de Maria Martins em Nova Iorque foi intenso graças ao apelo à irracionalidade como crítica à Segunda Guerra Mundial por parte dos surrealistas que lá se exilavam. Além disso, chamou a atenção de empresários como Nelson Rockfeller, interessado igualmente nos artistas Candido Portinari e Diego Rivera como parte da política pan-americanista vigente naquele momento. Em 1941, antes de exibir a coleção Amazônia, Maria Martins expôs na Corcoran Art Gallery obras como Salomé e Cristo, sendo a última adquirida por Rockfeller para compor o acervo do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, o que incentivou o prestígio da escultora nesse país2.

Por sua vez, André Breton lhe dedicara um ensaio por ocasião da sua primeira exposição individual na galeria Julien Lévy de Nova Iorque em 1947. Nesse texto, o autor destaca a proximidade da obra de Maria com a natureza tropical, bem como o fato de recorrer às forças vitais como contraponto aos sistemas políticos embrutecidos e baseados em uma razão incipiente. As esculturas de Maria Martins assumiriam o ritmo flexível da natureza, “as ondas da terra”, para transmutar a estagnação política com o princípio telúrico, presente também no seu interesse pela mitologia amazônica:

É o perpétuo recurso às fontes vitais da natureza (do espírito assim como do corpo) que ela se impunha, é a sua constante preocupação de colocar o psicológico sobre o cosmológico, opondo-se à tendência contrária geralmente predominante que leva a humanidade a uma via de sofismas cada vez mais perigosa3.

Marcel Duchamp (1887-1968), com quem vivera uma relação amorosa duradoura, criara ao menos duas obras em sua homenagem, Paisagem culpável (Paysage fautif, 1946) e Dados (Étant Donnés 1946/1966), instalação na qual vislumbramos, através de dois orifícios numa porta de madeira, um corpo nu feminino que teve como molde o corpo da artista. Além disso, a versão em bronze da escultura Iara estivera por alguns anos, a pedido de Duchamp, localizada no jardim do Museu da Filadélfia, de forma que pudesse ser vista através da obra O grande vidro e da janela da galeria dedicada a Duchamp. Hoje, infelizmente, Iara se oculta em algum dos porões do museu, sem que os seus visitantes possam comprovar a contribuição que Maria proporcionara ao autor de Dados, resgatada por Raúl Antelo em Maria com Marcel4.

Em 1950 Maria Martins expôs pela primeira vez no Brasil, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, obras produzidas entre 1934 e 1950. Apesar de essa exposição trazer em seu catálogo comentários elogiosos de Tapié, Breton e Duchamp, não foi bem aceita no país, segundo o crítico Mário Barata, graças ao interesse pelo abstracionismo e a preconceitos acadêmicos5. Essa vertente fora a que impulsionou, nos Estados Unidos, os comentários restritivos de críticos como Clement Greenberg, em uma resenha escrita sobre a exposição de Maria Martins. No Brasil, o maior defensor do abstracionismo havia sido Mário Pedrosa, quem também escreveu sobre ela o texto “Maria, a escultora” (1957), no qual atribuiu um excesso de personalismo e o caráter discursivo à sua obra, mas observou, em contrapartida, uma característica crucial, a contingência das formas, as ramificações e expansão dos corpos:

São formas parasitas que, sem consistência própria, só podem articular-se, crescer, desabrochar sobre corpos estranhos. Esses corpos estranhos são sempre contingentes, isto é, significam a natureza externa: representam os outros, ou o seu próprio corpo num esforço narcísico de perdurar6.

Apesar das restrições apontadas e do contexto em que o abstracionismo se tornava eminente, que possivelmente tenham colaborado para que tenha estado à sombra até pouco tempo, em 1955, Maria Martins ganhou o prêmio de melhor escultora na Bienal de São Paulo, recebido das mãos de Getúlio Vargas. Anos depois, em 1957, morando com o marido no Brasil, foi nomeada representante brasileira no Congresso da UNESCO, que aconteceu em Nova Déli, na Índia, de onde partiu para a China. Resultaram dessas viagens dois de seus livros, um publicado no ano seguinte, Ásia maior: o Planeta China e o Ásia maior: Brama, Gandhi, Nehru, de 1961, ambos lançados pela editora Civilização Brasileira.

Além desses livros, Maria Martins publicou em 1965 Deuses malditos I: Nietzsche, a biografia desse filósofo que deveria fazer parte de uma série de três obras sobre figuras caracterizadas, segundo a autora, pela antimodernidade e pelo caráter demoníaco e divino que manifestaram, como Artur Rimbaud e Vincent Willem van Gogh (a série, no entanto, não tem prosseguimento). Alguns aspectos do pensamento nietzschiano observados nesse livro não deixam de marcar a sua própria obra escultórica, na qual predominam as formas maleáveis e indefinidas, atravessadas pela violência dionisíaca da natureza sobre a qual Nietzsche escrevera em O nascimento da tragédia (1872), bem como a noção de que toda destruição deve vir aliada à edificação de novas formas e do pensamento defendida pela autora em seu livro7.

Amazônia

Os poemas em prosa de Amazônia pertencem ao catálogo publicado em uma tiragem de 100 exemplares para a exposição Maria: Novas Esculturas que, como vimos, aconteceu em 1943 em Nova Iorque. O catálogo originalmente contou com a apresentação de Jorge Zarur, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e se compunha das imagens das esculturas e de oito poemas em prosa e em língua inglesa correspondentes a essas obras – Amazônia, Iara, Aiocá, Iaci, Boiúna, Cobra Grande, Boto e Iemanjá8.

Esses textos demonstram muitas afinidades com a vertente antropofágica do modernismo e com o apelo primitivista de poemas como Cobra Norato (1931) de Raul Bopp, mito ao qual Maria Martins oferece uma versão no texto intitulado “Amazônia”. No caso do livro de Bopp, a busca pela filha da rainha Luzia impulsiona o trajeto da serpente pela floresta, quebrando os galhos para abrir passagem, contemplando as folhas secas engolidas pela terra úmida, para dar nova vida à vegetação. Por sua vez, “Amazônia” sugere que a floresta seja incessantemente recriada graças ao encontro entre uma mulher e uma serpente, a Cobra Norato: “Dia e noite, ondulando-se através da selva, partindo as robustas cordas das trepadeiras, emaranhando-se nos seus laços tortuosos, derrotando os animais, enlouquecendo os pássaros, desliza pela floresta, até encontrar a mulher escolhida”.

Vale lembrar que a escultura Cobra Grande foi exposta na individual de 1956. O poeta Murilo Mendes, que publicara naquele ano um ensaio sobre Maria Martins para o catálogo, transcrito pelo jornal carioca Correio da Manhã, destaca a relação da obra dela com a de Raul Bopp e a de Heitor Villa-Lobos, autor da ópera Floresta do Amazonas. Acrescenta que essa artista tentara interpretar um Brasil que não vivenciou, multiplicando as possibilidades de leitura da Amazônia. Maria Martins recuperaria, desse modo, uma expressão instintiva e mágica, quese manifesta no dinamismo da força em suas esculturas, ultrapassando a forma e se deslocando para além do tempo e do espaço. Nesse sentido, poderíamos pensar que Murilo Mendes percebeu, nas formas incontidas das esculturas da artista, uma relação intensa com o tempo, mas com um tempo que não pertence à História: “[…] Maria viu de longe o Brasil sob as espécies de uma terra bárbara, onde o instinto é lei e onde a civilização ainda não encontrou seus moldes próprios de conduta histórica, imitando-os de outros povos.”9.

O diálogo entre Maria Martins e os escritores modernistas não se restringe a Bopp, os seus poemas apresentam afinidades com outros intelectuais vinculados ao movimento, interessados em reforçar nos mitos amazônicos a ambivalência da floresta, marcada pela indecidibilidade entre a virgindade da mata e a violência monstruosa. Seria esse o teor predominante que encontramos, por exemplo, na leitura do mito de Iara por Mário de Andrade na rapsódia Macunaíma (1928), por meio da Uiara que mutila o herói nas páginas finais do livro. O mesmo poderíamos afirmar acerca do comentário que Victor Brecheret publica em 1920 na revista Papel e Tinta a respeito do seu Monumento das Bandeiras10. Com o texto e o monumento, Brecheret homenageou os bandeirantes que teriam conhecido uma terra próxima da primordial, duplamente atraente e perigosa, cuja natureza equipara a Iara. Igualmente, a sereia de Maria Martins é uma assassina tentadora, que oferece aos mortais “uma flor e o beijo da morte”.

Se, como nos sugere Zarur no prefácio ao catálogo, a Amazônia de Martins seria, como a floresta de Euclides da Cunha, uma terra perdida na História, também podemos atribuir-lhe tal deslocamento cronológico quanto ao momento de sua emergência, os anos 1940, posteriormente aos exemplos de Mário de Andrade e de Raul Bopp, vinculados à antropofagia. No entanto, a Amazônia de Maria não é somente a terra da fundação, privilegiada pelos modernistas no intuito desse movimento de perscrutar as origens nacionais. Daí que a floresta surja do encontro entre a terra e o rio, a mulher e a serpente, e que o erotismo que figura nesses textos esteja inevitavelmente aliado à violência e ao risco da vida mesma, dos ribeirinhos que encontram a sereia Iara, das virgens sacrificadas à Cobra Grande. Observemos ainda que na narrativa sobre Iemanjá, essa divindade se reúne com o próprio filho e o seu corpo depois se irrompe em remorso formando os mares. Esses aspectos situam a obra de Maria, nas palavras de Murilo Mendes, entre Eros e a Morte e na luta entre o instinto e a força necessária para submeter a matéria pela escultura. Também podemos interpretar essa dualidade, no caso dos poemas que serão lidos logo mais, como o conflito entre os impulsos de nascimento e auto-aniquilação, como um começo que se oferece nietzschianamente entre a força (Dionísio) e a forma (Apolo), emergindo intempestivamente no percurso da história, como a própria obra dessa artista.

Amazonia

Every year, that the Forest may prosper in all its strength and luxuriant beauty, the River must unite with the Earth. This marriage is accomplished through the meeting of a woman and a serpent.

The serpent leaves the depths of the stream and proceeds in search of the dreamed-of woman.

Night and day, undulating through the jungle, breaking the tough cords of the vines, entangled in their tortuous loops, routing the animals, crazing the birds, he glides through the forest, until he has found the chosen woman.

She is always the most beautiful among the beautiful dusk-gold morenas of these forests. The Cobra Norato will make her the Queen of the Amazon.

She attires herself in her finest raiment, adorns herself with her rarest jewels, and yields to the sacrifice, wild with love and fright.

Now the forest will live for another year, stronger, more mysterious, more brilliant and more sombre, guarding within its virgin breast the secret riches coveted by men.

Amazônia

Todos os anos, para que a floresta possa prosperar com toda a sua força e exuberante beleza, o Rio deve se unir à Terra. Este casamento se realiza graças ao encontro de uma mulher com uma serpente.

A serpente parte das profundezas do riacho e segue à procura da sonhada mulher.

Dia e noite, ondulando-se através da selva, partindo as robustas cordas das trepadeiras, emaranhando-se nos seus laços tortuosos, derrotando os animais, enlouquecendo os pássaros, desliza pela floresta, até encontrar a mulher escolhida.

Ela sempre é a mais bela entre as belas morenasdo crepúsculo dourado dessas matas. Cobra Norato a tornará a Rainha do Amazonas.

Ela se veste com os seus trajes mais finos, se enfeita com as suas joias mais raras e se entrega ao sacrifício, desvairada de amor e medo.

Agora a floresta viverá por mais um ano, mais forte, mais misteriosa, mais brilhante e mais sombria, guardando no interior do seu seio virgem as secretas riquezas cobiçadas pelos homens.

Yara

Yara is in love with love.

She is the siren of the Amazon.

However far-distant the love may be, Yara sings her song of seduction. However lost in love with a mortal he is, the lover hears the song and listens to Yara. Woe to him should he listen twice! Then he is driven in search of her.

He seeks her out. There she is risen in front of the great River, standing on a Vittoria Regia, crimson lotus of the Amazon. She is so white that she shines with the reflected green of the leaves. Her emerald eyes have the clarity and treachery of the waters. Her green gold hair clothes her with another seduction.

He cannot resist – he has listened too well to her song of temptation.

Yara offers him a flower and the kiss of death. He disappears with her into the stream. Together they follow its course – a course now calm, now tempestuous – until the moment when a new love appears, no matter where in the immense world, and Yara returns to destroy another mortal who cannot resist to the temptation of the assassin-Yara.

Iara

Iara está apaixonada pelo amor.

Ela é a sereia do Amazonas.

Não importa o quão distante o amor esteja, Iara canta o seu canto de sedução. Embora perdido de amor por uma mortal, o amante ouve a canção e escuta Iara. Ai dele se a escuta duas vezes! Ele é conduzido, então, a buscá-la.

Ele a procura. Lá está ela: em pé à frente do Rio imenso, sobre uma Vitória Régia, o lótus carmim do Amazonas. Ela é tão branca que reluz o reflexo verde das folhas. Os seus olhos de esmeralda carregam a transparência e a perfídia das águas. O seu cabelo loiro-esverdeado a envolve com uma sedução diferente.

Ele não pode resistir – escutou bem demais o canto de tentação de Iara.

Iara oferece-lhe uma flor e o beijo da morte. Ele desaparece com ela no riacho. Seguem juntos o curso das águas – um caminho ora calmo, ora tempestuoso – até o momento em que surge um novo amor, não importa onde no mundo imenso, e Iara retorna e aniquila outro mortal que não consegue resistir à tentação da assassina – Iara.

Iacy

At that time, only the sun and the moon marked the passage of day into night. At that time Iacy was the loveliest virgin of the forests of the Amazon.

Daughter of a powerful Pagé, she fell madly in love with a simple warrior of her tribe.

The Pagé lived in the depths of the forest in a taba adorned with the rarest flowers and with feathers of the most brilliant birds of the Amazon. There Iacy spent her day in dreams, waiting for the bountiful night when she could go and join her Indian again.

In a hamac wrapped and corded with love, she lay at his side through the deep liquid hours, until the evil sun approached to awaken the forest. Then she fled and swam away in the fragrant waters of the River.

The Indian like a madman spent each moment of his day in search of his unknown love.

For him Iacy was the transcendant mystery among the many mysteries of these dark moist nights of the tropics, when even the air has the velvet touch of a long caress.

One day distraught by the riddle, with a perfidy natural to men, he resorted to strategy. He stained his lips and his hands with the indelible dye which the Indians use for tattooing. The ruse succeeded.

Iacy came.

And on that night the marvelous voyage was still more marvelous.

All too soon the sun threatened the forest with fire.

Slowly Iacy withdrew from the arms of her warrior, and fled toward the River. The soft waters enveloped her in mournful caresses. Then she discovers the Indian’s infamous deed.

She weeps and calls on Tupan and all the Gods, and implores them to save her and avenge her.

A miracle is accomplished. The stars moved to tears themselves, weave of their luminous tears an incandescent stairway. Iacy flees, mounts, mounts to the black vault of the firmament. But there the sun discovers her, and drawn by her fragile beauty, starts his eternal pursuit.

Poor pale tattooed star, Iacy is doomed to continue her flight – from the love that tortured her, the light that found her out, the warmth, which being life, gave her death.

Alas! Iacy seeks forgetfulness in vain. Nostalgia for the earth is too strong, she can’t resist, and returns by the light of a moon of love. Returns and sees again her glorious forest, the fire on the edge of the stream, the tattooed Indian, who waits for her, dreams of her, lives only for her. And Iacy dances hour after hour under the opulent trees, caresses her lover, embraces him, makes him tremble anew with the love. And dances and dances until the sun returns in search of his star.

Then once again Iacy is gone on her endless journey of escape.

Iaci

Naquela época, somente o sol e a lua traçavam a passagem do dia para a noite. Naquela época, Iaci era a virgem mais fascinante das matas da Amazônia.

Filha de um poderoso Pajé, apaixonou-se loucamente por um mero guerreiro de sua tribo.

O Pajé vivia nas profundezas da floresta, em uma taba enfeitada com as flores mais raras e com as penas dos pássaros mais brilhantes da Amazônia. Nela, Iaci viveu os seus dias em sonhos, esperando pela noite generosa em que iria juntar-se ao seu índio novamente.

Em uma hamaca coberta e amarrada com o amor, ela se deitava ao lado dele através das profundas horas líquidas, até que o sol cruel se aproximasse para acordar a floresta. Então, ela fugia e nadava pelas águas perfumadas do Rio.

O índio, como um desvairado, passava cada momento do seu dia em busca do seu amor desconhecido.

Para ele, Iaci era o mistério que transcendia os muitos mistérios dessas noites escuras e úmidas dos trópicos, quando até mesmo o ar conserva o toque aveludado de uma longa carícia.

Um dia, consternado pelo enigma, com a perfídia natural aos homens, ele recorreu a uma estratégia: manchou os seus lábios e as suas mãos com o corante indelével que os índios utilizam para tatuarem-se. O artifício teve êxito.

Iaci veio.

E naquela noite a maravilhosa viagem foi ainda mais maravilhosa.

Muito em breve o sol ameaçou a floresta com o seu fogo.

Lentamente, Iaci desvencilhou-se dos braços do seu guerreiro e fugiu em direção ao Rio. As águas macias envolveram-na em tristes carícias. Descobriu, então, a façanha infame do índio.

Ela chorou e chamou por Tupã e por todos os Deuses, lhes implorou por vingança e que a salvassem.

Realizou-se um milagre. As próprias estrelas se comoveram em lágrimas, teceram com as suas lágrimas luminosas uma escadaria incandescente. Iaci escapa, e escala, escala até a abóbada negra do firmamento. Porém, ali o sol a descobre e, atraído por sua frágil beleza, recomeça a perseguição eterna.

Pobre estrela pálida e tatuada, Iaci está condenada a prosseguir com o seu vôo – a partir do amor que a torturou, da luz que a encontrou, do calor, que sendo vida, lhe trouxe a morte.

Alas! Iaci persegue o esquecimento em vão. A nostalgia da terra é demasiado forte, ela não pode resistir e regressa, através da luz de uma lua de amor. Regressa e contempla mais uma vez a sua floresta gloriosa, o fogo à margem do riacho, o índio tatuado que espera por ela, sonha com ela e vive somente para ela. E Iaci dança por longas horas sob as árvores opulentas, abraça o seu amante e faz com que ele vibre novamente de amor. E dança e dança até que o sol retorne em busca de sua estrela.

Então, Iaci parte mais uma vez em sua jornada eterna de libertação.

Boiuna

When in the dark tropical night of the Amazon the silence is rent by howl that makes the hair stand on end and the flesh creep – it is the returning Boiuna, the monster snake, genius of evil. The fearful voice dominates the forest leaving mortals rooted to the spot.

The desolating shriek comes nearer and nearer. It is Boiuna on her prophetic rounds, killing men – Boiuna with her innumerable mouths sucking their blood, draining their strength.

Boiuna, the spectre of each forbidden joy, each stolen ecstasy. The vengeance of the Gods!

At midnight she comes silently in her silver galley. This boat is made of the plunder of thousands of funerals, of the tatters and shrouds of thousands of beings. Its silver is only the pale light of their multiple funeral tapers encircling the boat with an argent halo.

No one has ever been able to approach the Boiuna. No boat, even the swiftest, has ever overtaken her.

Her dark harvest complete, Boiuna departs, leaving the river folk stricken with terror, trembling with fever, and in their delirium, passionately reviving their voluptuous rites, into which they will fall again, and which will lead them the next time into the silver galley.

Boiúna

Quando, na noite escura tropical da Amazônia, o silêncio é partido por um uivo que faz com que o cabelo fique em pé e a carne se arrepie é a Boiúna que retorna – a serpente monstruosa, o espírito do mal. A voz aterrorizante domina a floresta, deixando os mortais cravados no mesmo lugar.

O guincho desolador chega cada vez mais perto. É a Boiúna em suas rondas proféticas, matando os homens – a Boiúna com suas incontáveis bocas sugando-lhes o sangue, esgotando-lhes as forças.

A Boiúna, o espectro de cada gozo proibido, de cada êxtase roubado. A vingança dos Deuses!

À meia noite ela vem silenciosamente em sua galé de prata. Esse barco é feito da pilhagem de milhares de funerais, dos farrapos e mortalhas de milhares de seres. A prata é somente a luz pálida das inúmeras velas funerárias que cercam o barco com uma auréola argente.

Ninguém jamais se aproximou da Boiúna. Nenhum barco, nem mesmo o mais rápido, jamais a alcançou.

Completada a sombria colheita, a Boiúna parte, deixando os povos ribeirinhos abatidos com o terror, trêmulos de febre e, em delírio, revivendo apaixonadamente os seus ritos voluptuosos, nos quais irão cair novamente e que os levarão, na próxima vez, à galé de prata.

Yemenjá

She presides over the oceans, all the seas belong to her.

She could have lived in the Mediterranean, the Indian Ocean, wherever she liked, but Yemenjá chose Brazil. There she passes her days ranging from Bahia to the Amazon.

On clear nights she rises from the waters to survey her kingdom, because she loves the moon, and because being a woman, she knows that her lustrous hair, seaweed of all the oceans, is yet more beautiful under the moon’s spell, turning the waves to silver, and seducing the strongest of men.

Hers is a long story.

At one time Yemenjá loved Aganjú, God of the earth. Of their love was born Orugan, who was made king over all that exists between heaven and earth.

Orugan goes forth to see the world, and travels over the earth, and knows all women – save one. She is the one woman forbidden to him, and she alone torments his dreams and haunts his imagination. He returns, and how far more beautiful she is then he had dreamed. No longer is he able to resist her. Powerless, she yields.

Yemenjá flees. Rent with pain and voluptuousness, her marvelous breasts bust to overflowing.

And from them is born the sea.

To the furthest depths of waters Yemenjá plunges, there to hide her grief, her shame, her beauty.

That is how she became eternally mother and bride in one. All the men of the sea belong to her, and one day will go to her. What does it matter how long she waits, she knows in the end they will all be hers. During their lives she watches over them, protects them, cradles them, sings them songs of forgetfulness. But for each one at the appointed hour Yemenjá is there.

Then she takes them close to her, forever hers – these new loves who bring her life anew, and each time revive her cruel destiny of bride and mother.

The slow rise and fall of waves is the subtle cadence of Yemenjá sensuous body, her potent sorcery. The silver wake of the waters under the moon’s rays is Yemenjá’s shimmering hair, seaweed of all the oceans.

To possess her, to go quicker to her, to touch her breasts, heavy with forbidden love, how many fishermen, how many mariners have thrown themselves into the sea, frenzied with unimaginable desire.

Goddess whom only the dead may behold, Yemenjá is the despair of the women, and the solace and light of the men who sail the equatorial waters of the North of Brazil.

Iemanjá

Ela governa os oceanos, todos os mares lhe pertencem.

Iemanjá poderia ter vivido no Mediterrâneo, no Oceano Índico, em qualquer lugar de que gostasse, mas escolheu o Brasil. Lá ela passa os seus dias oscilando da Bahia ao Amazonas.

Nas noites claras, ela surge das águas para examinar o seu reino, porque ela ama a lua e porque, sendo uma mulher, sabe que o seu cabelo lustroso, alga de todos os oceanos, é ainda mais belo sob o feitiço da lua, transformando as águas em prata e seduzindo o mais forte dos homens.

A sua história é longa.

Certa vez Iemanjá amou Aganju, o Deus da terra. Do amor deles nasceu Orungan, quem se tornou o rei de tudo que existe entre o céu e a terra.

Orungan parte para observar o mundo, viaja sobre a terra e conhece todas as mulheres –exceto uma. Ela é a única mulher proibida para ele e apenas ela atormenta os seus sonhos e assombra a sua imaginação. Ele retorna e quão mais bela a encontra do que havia sonhado. Ele já não pode mais resistir. Impotente, ela se rende.

Iemanjá escapa. Lacerada de volúpia e dor, os seus seios maravilhosos explodem até transbordarem.

E deles nasce o mar.

Nas profundezas mais distantes das águas, Iemanjá mergulha, para ali esconder o seu pesar, a sua vergonha, a sua beleza.

É assim que se tornou, eternamente, mãe e noiva em uma. Todos os homens do mar lhe pertencem e um dia para ela irão. Que importa o quanto espere? – ela sabe que no fim todos eles serão seus. Durante as suas vidas, os observa, protege-os, embala-os, canta-lhes canções de esquecimento. Porém, para cada um deles, na hora marcada, Iemanjá estará lá.

Então ela os traz para perto de si, para sempre seus – esses novos amores que renovam a sua vida e mais uma vez revivem o seu cruel destino de noiva e mãe.

O vagaroso subir e descer das ondas é a sutil cadência do corpo sensual de Iemanjá, a sua magia poderosa. O despertar prateado das águas sob os raios da lua é o cabelo brilhante de Iemanjá, a alga de todos os oceanos.

Para possuí-la, para chegar até ela mais rápido, para tocar os seus seios, pesados com o amor proibido, quantos pescadores, quantos marinheiros atiraram-se ao mar, excitados por um desejo inimaginável!

Deusa a quem apenas os mortos podem observar, Iemanjá é o desespero das mulheres, e o consolo e a luz dos homens que navegam nas águas equatoriais do Norte do Brasil.

Notas

- Dentre as publicações recentes sobre essa escultora contamos com o livro Maria com Marcel, de Raúl Antelo, cuja primeira versão saiu em castelhano pela Siglo Veintiuno Editores de Buenos Aires em 2007, e posteriormente em língua portuguesa, em 2011, pela editora da Universidade Federal de Minas Gerais.Vale mencionar, ainda, o volume a ela dedicado lançado pela editora Cosac Naify em 2010 (COSAC, Charles (org.). Maria. Ensaios fotográficos: Vicente de Mello. Textos: Dawn Ades, Francis M. Naumann, José Resende, Verônica Stigger. São Paulo,Cosac Naify; McKinsey & Company; Governo Federal, Ministério da Cultura, 2010). A exposição mencionada, que se intitula “Maria Martins – Metamorfoses”, acontecerá entre 11 de julho e 15 de setembro de 2013.

- Segundo vemos em KIRSTEN, Lincoln. Latin American Collection of the Museum of Modern Art. Nova Iorque: The Museum of Modern Art, 1943.

- BRETON, André. Maria. In: FUNDAÇÃO MARIA LUÍSA E OSCAR AMERICANO. Maria Martins. Galeria Jean Boghici: São Paulo, 1997, p. 13.

- Segundo Raúl Antelo em Maria com Marcel (2011), o pedido de posicionar a escultura da amante no jardim do museu fez parte de um projeto de “hiperdimensionalidade” de Duchamp, por meio do qual a obra de Maria Martins se tornaria um hipertexto da pintura do amante, em que tempo e espaço se fundiriam pelo reflexo que marca o tempo presente do espectador no vidro. Para o autor, essa fusão teria como resultado um presente de vários tempos simultâneos.

- BARATA, Mário. Os pontos de partida da escultura de Maria. Rio de Janeiro, Diário de Notícias, 17 jun., 1956.

- O texto foi publicado originalmente no Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, e depois incluído em Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília. Organização: Aracy Amaral. São Paulo: Perspectiva, 1981, (Debates, v. 170), p. 89.

- Martins associa Nietzsche à violência trágica e à transmutação de todos os valores pré-existentes, à valorização da vida e ao sacrifício próprio em favor da arte, por meio da figura de Ariana, esposa de Richard Wagner, evocada pelo filósofo em seu delírio – uma fêmea sadiana como a sereia Iara: “Ariana é a Terra, a mãe que conhece a felicidade e o sofrimento da fecundação. É a alegoria mais profunda da aptidão panteísta de participar do júbilo e do padecimento que permite aprovar e santificar as qualidades mais perfeitas e mais equivocadas da vida, o eterno desejo de procriar e carregar o fruto ambicionado, de reafirmar o sentimento da ‘união necessária entre a criação e a destruição’”. (MARTINS, Maria. Deuses malditos I: Nietzsche. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1965, p. 92).

- MARTINS, Maria. Amazonia. Nova Iorque: Valentine Gallery, 1943. Agradeço a Raúl Antelo pela cópia do catálogo.

- MENDES, Murilo. In: MAURÍCIO, Jayme. Murilo Mendes analisa a obra de Maria Martins no Museu de Arte Moderna. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 5 jun., 1956.

- O texto é publicado pela primeira vez na revista mencionada e depois em Brasil: 1º Tempo modernista – 1917/29, organizado por Marta Batista, Telê Porto Ancona Lopez e Yone Soares de Lima (São Paulo: Instituto de Estudos Brasileiros, 1972).