A temática da última fase da poesia de Régis Bonvicino é conhecida e reconhecida, em mais de um sentido: a cidade-cloaca, a urbe brutal. Mas a ênfase da crítica em tal temática, salvo as necessárias e necessariamente raras exceções, dá-se às custas de sua linguagem. Não é por acaso.

A poesia e a crítica têm sido vítimas, desde tempos não tão recentes, do democratismo e do identitarismo.

O democratismo ataca em duas frentes: a ideológica e a pragmática.

A ideológica: “Todo homem é um artista” (Joseph Beuys) (dado o espírito da afirmação, imagina-se que também toda mulher); “inverno / primavera / poeta / é quem se considera” (Paulo Leminski) (como é mulher [ou homem] quem assim se sente). Nasce o eu ideológico-hipertrófico de um ultrassubjetivismo tardoneorromântico, que se manifesta na poesia engajada (nas crenças do autor) de um eu lírico narcísico até o solipsismo, sem prejuízo de seu grupalismo de eleição, em que se apoia e se espelha (a frente pragmática do democratismo: a hiperdiluição da poesia, de poetas e de poemas na exuberante mediocridade militante das redes).

O identitarismo, companheiro de viagem preferencial do democratismo, defende com unhas e dentes tais engajamentos, além de realimentar o democratismo por uma terceira via, a do antimeritismo.

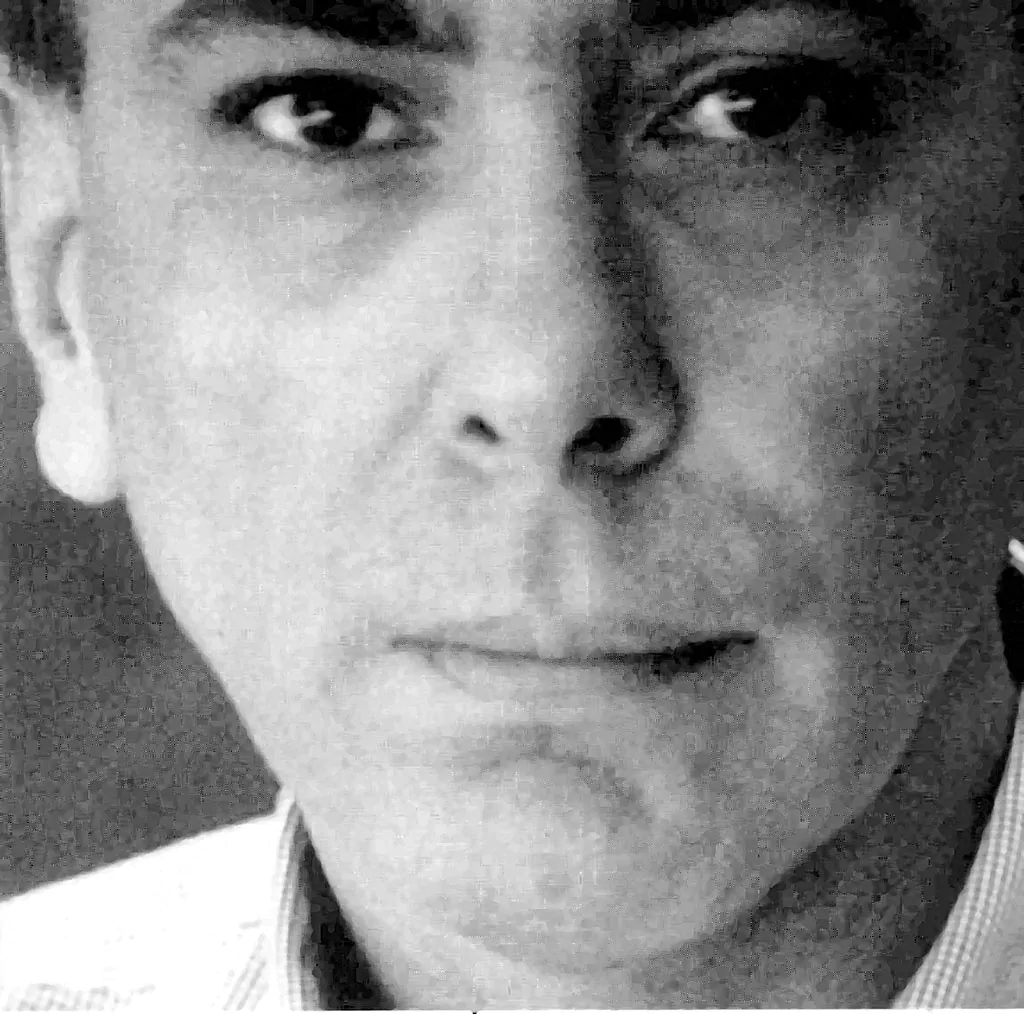

O trato com a linguagem poética, tanto por parte poetas quanto pela crítica, morre então de inanição, e é enterrado sob incontáveis e sufocantes camadas de poesia narcísica, tribalista, engajada e prosaica (ou seja, não poética), forma flácida da fala idem desse eu ultralírico, cuja voz fraca não interessa a ou é ouvida por ninguém além de seus companheiros de casulo da “tribo”. Nem poesia propriamente poética nem poesia brasileira, mas poesia prosaica, poesia feminina, poesia negra, poesia feminina negra, poesia decolonial, poesia anti-heteronormativa, poesia etc. Poesia adjetiva e adjetivante. Poesia não substantiva. Paulo Leminski, nascido em um distante 1944, foi o último poeta conhecido do país. Régis Bonvicino, morto em julho de 2025, o último poeta reconhecido, e também o último sintaxeador (Mallarmé) da poesia brasileira.

Por sintaxe entenda-se, aqui, a dis/com/posição dos elementos formais e semânticos da linguagem poética propriamente dita. Sua não linearidade discreta e recorrente (em contraste com as prosas). Em minha formulação/síntese: poliformas gerando polissemias. Trama de polissemias imbricada em uma rede de poliformas. Morfossemântica de semantiformas.

Divido a obra de Régis Bonvicino em quatro fases:

- A concretista de Bicho papel (1975), Régis Hotel (1978) e Sósia da cópia (1983);

- A da descompressão neomodernista de Más companhias (1987);

- A da recompressão não neoconcreta de 33 poemas (1990), Outros poemas (1992), Ossos de borboleta (1996), Céu–eclipse (1999), Remorso do cosmos (de ter vindo ao sol) (2003) e Página órfã (2007);[1]

- A da síntese superior de Estado crítico (2013) e A nova utopia (2022).[2]

As quatro fases, ou quatro tempos, da poesia de Bonvicino não são estanques. Não obstante, são úteis a uma análise ao mesmo tempo abrangente e pontual.

A linguagem concreta dos três primeiros livros é indisputada. A descompressão neomodernista de Más companhias, também, ainda que por este livro ser o menos referido de Bonvicino. A terceira fase, ao contrário, é a de maior fortuna crítica. Suas características dominantes (recompressão não neoconcreta, versal-fragmentária-elíptica) pareciam destinadas a determinar a linguagem poética de Bonvicino, também por percorrerem a maior parte da obra. Isto seria verdade, a rigor, até Estado crítico, e em seguida confirmado em A nova utopia (ainda que Página órfã já avance as principais características dessa última fase). Domínio do ritmo. Precisão e força “brutalista” das imagens. Vocabulário substantivo. Fluidez e secura sintáticas. Parataxes acumulativas impregnadas de paronomásias.

1.

“Sou mais concreto que eles [Haroldo e Augusto de Campos e Décio Pignatari]: eles não começaram concretos, eu comecei”, diria Bonvicino.[3] Mas também terminou: com o concretismo. A primeira fase de sua obra (ainda que não inclua poemas visuais, mas alguns poemas em verso, e que existam diluidores posteriores) é a última do concretismo brasileiro propriamente dito.[4]

FAQUIR DO AQUI

faquir

do aqui

planeta

ovo

gorado

do agora

poeta[7]

O “aqui” do faquir é o próprio planeta, que é o ovo gorado do agora (aqui-agora [hic et nunc]) – que é também o poeta. Tudo referido de forma sintética, em fragmentos paratáticos de frases nominais, amarrados por relações paronomásticas e polissêmicas também por bivalência posicional: faquir-aqui, aqui-planeta, planeta-ovo-gorado, planeta-agora, planeta-aqui-agora, poeta-ovo-gorado-aqui-agora no planeta idem.

À medida que se aproxima o fim da primeira fase, os poemas de Sósia da cópia ganham menos contenção, como em “Um ornato”, “Minilitania da lua cheia”, “Mera praga”. Um dos “pontos luminosos” dessa fase e desse livro é “Não há saídas”.

não há saídas

só ruas viadutos

avenidas[8]

Poema não concreto, verdadeiro poema-minuto de linhagem e linguagem modernistas, constrói-se sobre um sinônimo que é uma metáfora: saídas = soluções. Uma metáfora negativa (além de implícita), que ao se negar se reafirma: não há saídas que sejam sinônimo de soluções. As saídas que deveras existem, ao existirem somente como saídas, negando a sinonímia, renegam e reafirmam a negação do início: não há saídas porque só há saídas. As saídas que há são becos sem saída.[9]

Sintaticamente, o poema é uma frase gramatical, coloquial, com um vocabulário comum. Estruturalmente, é um terceto rimado e ritmado (ABA, 4/5/3). Formalmente, é uma reiteração anagramática do trio IAD (saÍDAs, vIADutos, avenIDAs), que amarra todo o poema (além da assonância interna rUAs / viAdUtos).

Essa cerrada trama morfossemântica é uma lição de coisas em cápsula da linguagem poética que, estendida (mas não necessariamente distendida) na linguagem do livro seguinte, mais tarde (re)encontrará sua plena realização nos dois últimos livros de Bonvicino.

2.

“Queria fazer poesia para o papel. Não buscava o racionalismo concretista nem a irracionalidade que vinha do zen”[10] (em outra passagem, Bonvicino explicitaria: “poesia escrita para o papel”). Poderia ter dito: não buscava mais o hiper-racionalismo concretista, com seu conexo hipercriticismo (entendido como questionamento irrestrito e recusa radical) da linguagem verbal, linear e hipotática. Bonvicino era um artista do verbo. Isso implica comunicação, no sentido trivial do termo, e também a possibilidade de fruição (anátemas para os concretos). Nenhum artista do verbo dedica-se ao intento de fazer sofrer seu leitor. Tampouco desconsidera soberbamente sua existência. Horácio: “Aut prodesse volunt aut delectare poetae” (“O poeta quer ser útil ou deleitar”). A antiga utilidade da poesia era literal, pois em versos se escreviam tratados de agricultura e se anunciavam presságios, entre outros usos. Modernamente, parafraseando Eliot, a poesia, entendida como arte verbal, guarda uma utilidade última e primeira: manter vivas as possibilidades da língua, ou seja, explorá-las, estendê-las, realizá-las. O experimentalismo irrefreado e obsessivo das vanguardas jogara fora a água suja da literatice da poesia com o bebê de seu vitalismo linguístico único. Como diziam os gregos, “Meden agan” (“nada em excesso” [é bom]). Nem a prosa, nem as artes visuais ou musicais têm, afinal, algo a dizer sobre a verdadeira experimentação que a grande poesia realiza (e sempre realizou): a sintetizada por Eliot.

“Eu não ‘escrevo’, eu componho, construo”, diria também Bonvicino.[11] Não é contraditório. Esse escrever entre aspas refere-se ao velho “escrever ao sabor da pena”: imitação, diluição, clichês (chicletes da memória, seguindo Philadelpho Menezes). No caso específico da poesia, trata-se da poesia prosaica, subjetivista, “ingênua”, (im)pura expressão da “espontaneidade”, das facilidades do poeta fácil. Neste sentido, Bonvicino, de fato, não escrevia, mas construía.

Bonvicino é um construtor de poemas. Não mais, porém, no sentido do construtivismo concreto. Trata-se da construção de um verso gramatical que não é ingênuo, mas engenhoso. Esse verso engenhoso, aproveitadas as lições aproveitáveis do concretismo e as muitas e muito aproveitáveis dos modernismos, fará sua aparição em grande estilo e pleno desenvolvimento em Más companhias. O construcionismo de Bonvicino, o controle das variáveis morfossemânticas multimotivadas de sua poesia, informará toda a obra.

Daí a pertinência da crítica como análise. Ana-lise, a “separação para trás”, a des-montagem dos elementos constituintes e de suas relações. A escrita como construção, a crítica como des-construção.

Quando publicamos, em minha então editora, esse que seria seu primeiro livro em edição não-às-próprias-custas (Más companhias, São Paulo, Olavobrás, 1987), comentei com Régis considerar o poema homônimo o melhor do livro, e seu conjunto, a indicação de uma solução possível para os impasses da poesia brasileira à época.

O verso fora decretado morto pelo concretismo, que por sua vez também morria. A resposta a esse vazio “pós-utópico”, da imensa maior parte, ou da quase totalidade, da poesia brasileira, seria (e se manteria até hoje) o retorno reacionário (nos dois sentidos, de reafirmação passiva do passado e de reação instintiva) ao verso-qualquer-coisa (do haicai-cacoete ao prosaísmo declamatório mais esparramado) e a um eu lírico discursivo-(auto)reiterativo. O retorno do recalcado, sem lapsos nem disfarces. No caso de Bonvicino, ao contrário, tratava-se de um verso neomodernista não-apenas-temporalmente-pós-concreto. Um retour à l´ordre (verbal), como aquele do pós-Primeira Guerra, de reconfiguração da figuração depois dos experimentalismos das primeiras décadas do século e, particularmente, da fecunda revolução cubista, feita a partir da desconstrução da perspectiva clássica (com a qual guarda relações a parataxe agramatical concreta). Um retorno à ordem gramatical e ao verso por uma linguagem verbal e versal informada pelo aprendizado do longo arco que medeia entre os modernismos do início do século e o último deles, já quase no fim do mesmo século.

Régis não considerou minhas observações (inclusive pelo subsequente abandono desse verso neomodernista nos livros seguintes), assim como toda a crítica. Eu estava errado. Mas estava certo.

Más companhias se inicia com “RB resolve ser poeta”.[12] Se isso não nega ou renega os livros anteriores, afirma que RB, agora, no presente do indicativo da frase, do momento e da obra, resolve (afinal) ser poeta. E que o faz em frases gramaticais (a começar desse título) e em versos. É como se ser poeta fosse escrever em verso, ressuscitando-o depois da morte de sua morte. Faz sentido: versus vem de vertere, voltar, virar, retornar. O concretismo não o negara: sua figura de linguagem preferencial, a paronomásia, soma e suma de todas demais (aliteração, rima, anagrama), faz do poema concreto um dobrar-se sobre si mesmo (daí suas aporias). Mas negara e renegara o verso, que se faz retornando (em suas figuras de linguagem formais e semânticas) enquanto avança na cadeia linear da linguagem verbal. O verso é o verdadeiro retornar dessa/nessa linguagem. O concretismo recusara o verso e a própria linguagem verbal em busca de uma semiose universal. E, em espírito gramsciano, da anulação de toda subordinação gramatical, que seria o máximo símile da “natureza” opressora do “discurso”, da cultura, do pensamento e do racionalismo ocidentais modernos. Mas a poesia não é semiótica: ela é um dobrar-se e um redobrar-se de um código “natural” linear-temporal – nascido da capacidade e da necessidade humanas, dada sua condição social, de se comunicar. O verbo não nasceu opressor, mas pragmático. Além de ser inato: no início o verbo era (Chomsky).

Resolvido a ser poeta, RB vai embora para sua Pasárgada, onde não é amigo do rei, mas dos bobos da corte. “Más companhias”, o poema que dá título ao livro, é um poema à la Bandeira, fácil. De ser lido. Mas nada tem da facilidade das poéticas prosaicas (como a poesia “marginal”, com suas “sacadas” e “espertezas”, à qual o tema poderia aproximá-lo). São frases e versos curtos, ritmados, sincopados, marcados por recorrências sonoras internas e finais. O poema se estrutura por anáfora: a reiteração do título-tema. Isso permite a modulação rítmica e semântica de um grande apanhado do muito que era, então, em um momento histórico repressivo (ditadura militar e conservadorismo geral da sociedade brasileira), má companhia (com destaque para a própria poesia). Tudo resulta em uma dicção maleável, compreensiva, no sentido de ser capaz de se modular para articular vários subtemas.

O pós-utopismo da época também implicava uma descida do olhar para a realidade imediata: para uma poesia da “agoridade”, da “presentidade” (como defendera um agora “pós-concreto” Haroldo de Campos em 1984 [“O poema pós-utópico”]). O retorno ao e do verso também é um retorno do e ao realismo (a “uma lírica de rostinho colado à realidade”).[13]

O realismo é uma crença: um idealismo. Se a realidade existe, existe sua característica fundamental, não ser realmente discernível.[14] O realismo é uma construção. Mas, ideologia por ideologia, o realismo é a mais democrática (muito mais democrática que todas as demais do “campo democrático”: o antirrealismo das vanguardas poéticas [mas não só delas] é um antidemocratismo). Entre outros motivos, por ser a mais comunicável (inclusive ao ser comum, em todos os sentidos).

O fim das utopias foi o fim dos grandes sistemas ideológicos políticos e estéticos que anunciavam a compreensão, a solução e o futuro de tudo. Logo, era a ameaça de um vácuo, de um “nadismo” (de um niilismo) que, ao quase-existir, não pôde perdurar, pois ao se quase-fazer atraiu, para ocupar o vazio, o que estava em torno, caído no chão comum da realidade comum e chã: todos os cascos da história e da realidade. Se a história e a realidade não são mais aquelas, seus cacos o são ainda mais. Ainda mais aqui-agora. Fim do verso, da história e da realidade. Retomada do verso não automático, da história não ingênua, do realismo não-por-inércia.

Más companhias também traz poemas mais exíguos, prenunciando os que predominarão na fase seguinte, enquanto retomam a linguagem de “Não há saídas”.

DE MANHÃ

entre dois edifícios

da avenida paulista

um fio de sol

dissolve o frio[15]

DOIS está em eDifícIOS – que contém fio, que reaparece em frio. Avenida rima internamente com paulista. fIO DE SOL se concentra em DIsSOLvE. Fio de–sol / dissolve frio se refletem. E o sol que dissolve o frio se dissolve na palavra diss0lve. É como se o que acontece entre os dois edifícios também acontecesse entre as palavras dois, sol e edifícios.

O poema constrói(-se) uma alta densidade estética-informacional, enquanto a frase é fluente. Trata-se de um grande ganho de qualidade/função poética em relação às lições do concretismo estrito senso, que o poema incorpora, mas transcende. Ali, as restrições programáticas levaram a um predomínio exclusivo e excludente das relações paronomásticas, logo decaídas em relações trocadilhescas. Aqui, as relações paronomásticas-anagramáticas servem para enfatizar e expandir as relações semânticas, que por sua vez reinformam as primeiras, criando um emaranhado de mútuas e mutuamente motivadas relações morfo-semânticas.

Pound dividiu a linguagem poética em três modalidades (modulações), a depender do que nela predomina. Melopeia, o predomínio da sonoridade; fanopeia, da imagem; logopeia, da ideia. E suas composições. “De manhã” é uma fanopeia sobre a luz matinal. Mas também é uma melopeia, por suas tantas aliterações. Uma fanomelopeia. É, ainda, uma logopeia, por construir uma ideia de movimento e por suas ressonâncias (morfo)semânticas. Uma logomelofanopeia. Outra maneira de dizer verbivocovisual. Porque outra maneira de sê-lo.

3.

Abandonada a linguagem neomodernista predominante em Más companhias, versal/coloquial, realista/(auto)irônica, a terceira fase da obra de Bonvicino se caracterizará pela recompressão não neoconcreta, versal-fragmentária-elíptica – que convive com frases (quase) gramaticais e um vocabulário nem tanto (substantivos como adjetivos etc.): 33 poemas, Outros poemas, Ossos de borboleta, Céu-eclipse, Remorso do cosmos, Página órfã.

33 poemas:

JANEIROS

janeiros orbitam

estações mortas

minutos atravessados

num roxo oco

cadáveres de dias

se esparramam até a porta

( exílio-íris,

verde quase

que um neodeserto

aborta[17]

Bonvicino é um grande criador de imagens, tanto visuais quanto verbais/metafóricas: “cadáveres de dias / se esparramam até a porta”. Enquanto transforma o abstrato em concreto: idem. Também “minutos atravessados / num roxo oco”, ou seja, em uma sombra.

Outros poemas:

ÁRVORE EXALA

Árvore exala

branco perfume

de flor minúscula

sob

a noite clara

em frente um

louco de cócoras

cata

no cruzamento de terra

pedras na rua

Árvore exala

branco perfume

na noite escura[18]

A noite inicialmente clara se torna noite escura no tempo que o poema leva para descrevê-la e ao que nela acontece, e para ser lido. Mas a noite clara também se torna noite escura porque coisas em U nela se inscrevem e nela se impregnam: perfUme, minÚscula, Um, loUco, crUzmento, rUa , perfUme. A noite clara, aberta, em A, se torna noite fechada: escura.

A árvore que nela exala não é a árvore, mas “árvore”, sem artigo definido. Fica implícito (elíptico) um artigo indefinido, “[uma] árvore”, e uma subordinação: “[eis uma] árvore [que] exala”.

“Louco de cócoras / cata / no cruzamento de terra / pedras na rua” instaura a imagética urbana e crua e a sintaxe seca e paratática que irão predominar na quarta fase da obra.

Ossos de borboleta:

NOITE (1)

noite

sem previsão de aurora

desamanhecida

em claro,

na manhã, embora

noite em si

e ao redor do horizonte

tensão de vazios

fábula ou sol

que, enfim, a confronte[19]

Imagens poderosas, tanto visuais quanto verbais/metafóricas, transformação do abstrato em concreto. “Ao redor do horizonte / tensão de vazios” coisifica o vazio do horizonte, além do próprio, que deixa de ser um não-lugar, o lugar onde os lugares acabam, para possuir um “ao redor”, que é próprio das coisas, e uma tensão, que é própria das situações. O velho clichê “além do horizonte”, com suas ressonâncias metafísicas, é desfeito, e em seu lugar, ele é incorporado às circun/stâncias.

Há no poema uma densa trama sonora, em que pese algo sutil, pelo predomínio de rimas imperfeitas (e perfeitamente raras): noite / horizonte / confronte; aurora / embora; desamanhecida / si / vazios / sol.

Céu-eclipse:

LUZES GUARDAM

luzes guardam

do pôr do sol

faróis e sombra

nas esquinas

silêncio de lua

tom

que a nuvem

toma

ao olhar sem sono

manhã e chuva[20]

Luzes guardam do pôr do sol faróis e sombra / faróis e sombra nas esquinas / nas esquinas silêncio e lua. Trata-se do que chamo de cascata de enjambements, outra marca da poesia de Bonvicino – que aqui incorpora as imagens poderosas: luzes guardam do pôr do sol faróis e sombra. Porque o pôr do sol acende as luzes e, com elas, sombras, restos do crepúsculo.

“Silêncio de lua” opera algo equivalente, de maneira sintética: não mais o clichê “silêncio da lua”, mas um silêncio que se coisifca, outro nada feito algo, visível. Sinestesia.

Remorso do cosmos:

NO BECO DO PROPÓSITO

para a Bruna

a estrela desaproveita

o sol queima lâmpadas à noite

o flamboyant

entrando no telhado da casa da esquina

tem favas pretas, & semente,

manhã azul

pétalas vermelhas de vênus

no muro,

o arbusto se ergue, esguio, da pedra

como vulto

um cão de passagem rói um osso

os cravos cheiram muito

Parati, 12/7/2000[21]

A estrela desaproveita o sol / o sol queima lâmpadas à noite / à noite o flamboyant entrando no telhado da casa: cascata de enjambements.

Flamboyant: flamejante. Sequência polissemântica: estrela / sol / lâmpadas / flamboyant. Recorrência formal: LÂMpadas / fLAMboyant.

Favas pretas / manhã azul / pétalas vermelhas: o poema se colore de adjetivos concretos, visuais. E vibra em profusão de polissemias: vênus é uma flor (o hibisco), mas também é um planeta e uma estrela, a “estrela da manhã” (que “desaproveita o sol”: Vênus “morre” quando o sol “nasce”). E em astronomia, “a flor de Vênus” é a figura geométrica de cinco “pétalas” que o planeta traça em sua órbita aparente ao redor do sol.

Seguem os enjambements: o arbusto se ergue esguio da pedra como vulto / como vulto um cão de passagem.

“Os cravos cheiram muito”: advérbio sintético (à diferença dos terminados em –mente, por exemplo), em incomum com/posição de rima (vulto / muito) e de fecho da frase e do poema. Termo de função dependente (um modificador de outro termo), adquire ressonância quase substantiva.

Página órfã, o último livro da terceira fase, enquanto reitera suas características principais, é menos fragmentário-elíptico, ao mesmo tempo em que adianta as características dominantes da última fase, paratática, acumulativa e fanopaica.

Um de seus pontos altos não é um poema, mas uma “prosa acumulativa” (ver, adiante, A nova utopia): “Definitions of Brazil (com Charles Bernstein)”.[22]

“Letra” avança a linguagem dos livros subsequentes.

nine out of ten computers are infected

leminski morreu

do uso contínuo

de um coquetel

de álcool, cigarro e drogas

às vezes

de álcool puro e pervitin

pupilas dilatadas para encarar o nada

às vésperas da morte

fétido

camiseta cavada e chinelos

trapos a pele

verde como vômito

arranhando o violão e traduzindo beckett

getting a tan whitout a sun

que o futuro o disseque

(… numa outra década,

guerrilha nas favelas,

kaetan morreu de uma overdose

de dólares

êxtase de cheques

abanando o leque

um séquito de adeptos)

nine out of ten computers… are infected[23]

O poema se constrói e se estrutura pela dispersão/reiteração de ecos de leminski (infected, coquetel, beckett, disseque, cheque, leque), nome, por sua vez, do sujeito de suas fortes metáforas/imagens (“pupilas dilatadas para encarar o nada”), de suas reivindicações (“que o futuro o disseque”) e de suas descrições: “camiseta cavada e chinelos / trapos a pele”. O quase-enjambement amplifica a imagem: a camiseta e os chinelos são/estão um trapo, em trapos, trapos em que também está a pele. Não um rosto colado à realidade, mas um cru realismo colado ao corpo e à linguagem.

4.

A quarta fase da obra de Bonvicino (Estado crítico e A nova utopia) é a da síntese superior das três anteriores.

Estado crítico:

OUTRA TEMPESTADE

A rua infecta a chuva

a garrafa de plástico flutua

sem rótulo, nua

o temporal exibe o lixo do rio

um cachorro se debate

entre os troncos das árvores

a chuva entra em colapso

desaba um barraco

a boca de lobo

exala um cheiro de aguarrás

Na ponta do lápis

um CEO dispara outra tempestade[24]

“A rua infecta a chuva”: a chuva é infectada pela rua onde cai, mas também “a rua infecta” (o verbo como adjetivo) “a chuva” (duas frases nominais); e a rima coroada rua / chuva.

“A garrafa de plástico flutua”: verbo gramaticalmente intransitivo, em outra frase paratática, não subordinada, suficiente, que então se encavala em um enjambement: “flutua sem rótulo, nua”, em mais uma parataxe. Alcir Pécora, na orelha do livro, refere a “sucessão paratática” como uma de suas marcas – aqui atravessada pela recorrência (o retorno) do par assonante UA, rua / chuva / flutua / nua.

“O temporal exibe o lixo do rio”: o verbo exibe retoma e reforça semanticamente o adjetivo nua. EXibe e liXo ecoam em suas consoantes centrais, ao mesmo tempo em que exIbe, lIxo e rIo o fazem nas tônicas, e lIxO e rIO, no par vocálico.

Segue uma cascata de enjambements: um cachorro se debate / entre os troncos das árvores; entre os troncos das árvores / a chuva entra em colapso; em colapso / desaba um barraco. Ou: um cachorro se debate entre os troncos das árvores a chuva entra em colapso desaba um barraco. Isto não é prosa recortada e margeada à esquerda, e assim maquiada em “versos”. Ao contrário: tais versos funcionam menos (possuem menos informações) na condição linear da prosa. Além disso, as recorrências sonoras, debate / árvores, colapso / barraco, somadas às (am)bivalências das frases, à montante e à jusante, em arranjo/leitura prosaica “sobressaltam” a linearidade, a “lisura” própria da prosa (nas palavras de Cabral).

“A boca de lobo” então alitera, além de se realizar em espelho, pela reiteração também das tônicas e do ritmo dissilábico, enquanto evoca, tanto formal (as mesmas tônicas) quanto semanticamente o cachorro da estrofe anterior.

“Exala um cheiro de aguarrás”: eXala / CHeiro, exAlA / AguArrÁs.

“Na ponta do lápis”: aliteração em PP e rima toante dos AA anteriores.

“Um CEO dispara outra tempestade”: CEO ecoa ChEirO, dispara retoma a aliteração em PP, que segue em tempestade, e os mesmos dispArA e tempestAde seguem as assonâncias em AA, enquanto tempestade ecoa o debate da segunda estrofe, encerrando tudo.

A montagem cinematográfica opera por corte-e-cola: uma tomada de câmera é interrompida e juntada a outra. No poema, o longo travelling entre “a rua infecta a chuva” e “a boca de lobo exala” (em que há mudanças entre focos abertos a fechados [a rua / a garrafa, o temporal / o cachorro], mas não o corte do plano-sequência), afinal se interrompe para uma mudança de cena. Tal mudança é marcada pela única maiúscula interna ao poema, “Na ponta do lápis”. É também marcante, pois a cena salta do exterior para um interior e, neste, para a microcena, para a microação que acontece nessa ponta de lápis, com a qual “um CEO dispara outra tempestade”. Metonímia abrupta da cena-situação em que esse executivo anota alguma decisão necessariamente financeira-econômica. As consequências serão outra tempestade, agora metafórica, ecoando a tempestade fatual da cena externa. Tudo são tempestades, fora e dentro, nada é tranquilidade. Pois tudo que era sólido agora se desmancha no ar (Marx), ainda que se trate de um desmanche criativo (Schumpeter).

“À maneira de um poema” é um (outro) poema do penúltimo livro de Bonvicino à maneira de um poema de Bonvicino dos dois últimos livros.

a avenida alaga

o alarme do carro dispara

um raio

o dono abandona o volvo

no meio da pista

um sofá encalha

na beira do rio

a boca de lobo jorra na cara

do motoqueiro

o córrego engarrafa um rato

a rã-de-vidro se salva

a chuva inunda a rua de lama

o anu se abriga na cúpula de

um abajur

a janela rebate

a pedra de granizo

a raiz do jerivá

levanta a calçada

um sucateiro pisa

no próprio mijo[25]

AvenidA ALAgA ALArme dispArA; dispara um raio; DONO abanDONa O vOlvO.

O dono abandona o volvo no meio da pista / no meio da pista um sofá encalha / um sofá encalha na beira do rio / na beira do rio a boca de lobo jorra na cara / do motoqueiro.

joRRA cóRRego engaRRAfa RAto RÃ; garrAFA / sAlVA.

chUvA inUndA rUA / AnU cúpUlA / abAjUr.

janElA rEbAte pEdrA; pedRA gRAnizo.

AbaJur JanelA JerivA; rAIz jerIvA pIsA; PIsa PróprIo; próprIO mIjO.

E essa múltipla sequência de AAA que se espalha por todo poema, realizando seu tom aberto, sonoro, eco da sonoridade imperativa da tempestade.

O último livro de Bonvicino, A nova utopia, não é um livro de poesia. Porque é um livro de poesia e de prosa (com destaque para a sequência numerada de várias “A nova utopia”).

Minha distinção inconciliável entre poesia e prosa é técnica (não subjetiva). Técnica, tekné, de tikno, produzir. Dar a existir. Dar a existir algo, que assim se dá a existir, não outra coisa qualquer, fruto de outra produção, de outra técnica. A prosa é contínua e linear (semelhante à condição temporal da fala), a poesia é discreta e recorrente (semelhante à condição reiterante da memória).[28]

Faço um exercício didático: se o livro fosse dividido em dois, um contendo apenas os textos em prosa, outro, apenas os textos em poesia (em linguagem propriamente poética), o último não seria dito um livro de prosa – mas o primeiro talvez não fosse dito um livro de poesia. Não há aqui juízo de valor: trata-se de uma distinção necessária também a qualquer possível acuidade da análise (as indistinções ao espírito do tempo estão entre as causas da morte da crítica).

“A sequência temporal é o âmbito do poeta, assim como o espaço é o âmbito do artista plástico”. A famosa fórmula de Lessing, criada para delimitar os âmbitos de cada uma dessas linguagens, em meio a certa fusão/confusão romântica (derivada da adoção/adoração, à época, de outra fórmula famosa: “ut pictura poiesis”, “como é a pintura, assim é a poesia” [Horácio]), acerta e erra. O espaço é, de fato, o âmbito das artes plásticas, mas o âmbito da poesia não é a sequência temporal. A sequência temporal é o âmbito da prosa. O âmbito da poesia é espaço-temporal.

Formal-semântico. Polimorfo e polissêmico: expansões de significados e recorrências de significantes. O âmbito da poesia é o do paralelismo sintático atravessado pelo transversalismo das figuras de linguagem. Da sintaxe e da parataxe. A poesia não é linear, mas não-linear, à contrapelo da linearidade da linguagem verbal. A poesia é a deslinearização da linguagem verbal. A prosa segue o curso.

A prosa é des-medida: sem medida nem comedimento. A poesia é co-medida: feita de elementos discretos por/para serem recorrentes, logo, com medida.

Há hoje uma nova confusão neo-hiper-romântica, não mais entre poesia e pintura, mas entre poesia e prosa: a poesia é como a prosa, a prosa é como a poesia, o poema em prosa é poesia, a prosa poética é poesia, a poesia prosaica é poesia. Tudo que eu quero que seja poesia é poesia. Portanto, a poesia não é nada, especificamente. Não é produto de uma tekné. No limite, a poesia, em si, não existe (pois é tudo que eu digo ser “poético”). De fato: a quase totalidade da poesia atual é uma variação da prosa.[29]

Em A nova utopia, há prosa e poesia, entre outras razões, porque sua poesia não é prosaica nem sua prosa “poética”.

Essa prosa, no entanto, é, de certa forma, uma antiprosa, uma prosa à contraprosa, que se constrói por acumulação: de frases e de imagens, de metonímias e de metáforas. Essa prosa não narra. Não é a construção de uma narrativa, a descrição de uma sequência de ações, centrada em verbos e feita de frases subordinadas. Porque é uma prosa parada, além de imagética. Em linguagem visual, seria uma fotografia, um still – em contraste com um filme (que é prosa de fato, ação/narração, movimento [kínema]) (como regra: não é necessário re-citar exceções, Eisenstein, Vertov e cia.). Mas uma fotografia mural. Um mural detalhista e detalhado. Arabescos figurativos de um caos congelado no ato de retratá-lo. De re-tratá-lo com palavras. Uma antiprosa feita do acúmulo de frases não subordinadas, paralelas, francamente nominais ou pontualmente verbais. Verbos são nomes de ações: mas esses verbos se encerram (sic) na mesma frase. Porque a nova utopia é incremental, e não vai a nenhum lugar. A acumulação de frases é um símile da acumulação fatual que essa prosa descreve ao se inscrever na página assim como a acumulação fatual se inscreve no mundo.

A nova utopia não é uma distopia, uma utopia à avessas, mas um impasse. Sua prosa marca o passo. Daí ser também anafórica.

O mundo é hoje, mais do que nunca e mais do que nada, a aldeia global prevista por McLuhan. Não apenas pela globalização capitalista, ou pela globalização do capitalismo […], mas também pela universalização da internet. Juntando, então, a aldeia global de McLuhan, aldeia universal, ao mundo local de Tolstói, aldeia universalista, a aldeia do mundo é um fractal, figura geométrica cuja totalidade é produzida e reproduzida e capturada por cada subunidade em todos os níveis, do micro ao macro. […]. É esse mundo tolstói-mcluhaniano de aldeias universalistas espalhadas pelo e espelhadas no mundo-aldeia que se revela a nova utopia de um presente estendido e de um futuro morto. Nova utopia que é, enfim, a utopia primeira. Pois o sentido original da palavra criada, não por acaso, no século XVI (início da modernidade), é “não lugar” (u-tópos). A utopia não aponta para um tempo, mas para um lugar. Ou melhor, para nenhum lugar. O lugar-nenhum que é um lugar qualquer do mundo contemporâneo. Nenhum lugar, porque todos os lugares. Não por ser informada por viagens (pelo mundo e pela cidade), mas por pura culpa do mundo, a poesia de Bonvicino é universalista (e livra a poesia brasileira contemporânea de seu neoprovincianismo satisfeito, depois do internacionalismo dos modernismos). Há certa grandeza paladiana em ainda sê-lo. Paladas de Alexandria foi o último poeta da Antiguidade greco-romana. […] E ele o sabia.

Acaso estamos mortos e só aparentamos

estar vivos, nós gregos caídos em desgraça,

que imaginamos a vida semelhante a um sonho,

ou estamos vivos e foi a vida que morreu?

Régis Bonvicino vê a vida contemporânea semelhante a um pesadelo.[30]

Daí a precisão da afirmação de Alcir Pécora: essa linguagem é uma écfrase, a descrição criativa (não ensaística ou científica) de outra obra de arte (não de alguma realidade empírica). Um poema sobre (sic) uma escultura, por exemplo. Existe aí, então, outra afirmação implícita e reversa: se um poema é uma écfrase, e se seu tema é a realidade imediata, essa realidade é uma obra de arte. Não se trata, então, de uma écfrase, ou seja, de uma écfrase qualquer, mas de uma que não parte de uma obra de arte dada, e sim de algo que assim se torna ou se revela ou se aclara ao ser desse modo re-tratado. A linguagem de Bonvicino é o artefato de um artefato. Como o próprio diria, “tradução da tradução da tra”. O realismo dessa linguagem é um artificialismo. Um realismo que nada tem de naturalista ou naturalizador.

Diz-se que a grande ilusão, a grande metaideologia do capitalismo é pretender ser ou parecer natural (no sentido de inevitável e também de inescapável). Mas tal naturalidade, afinal realizada para além de qualquer pretensão ilusória ou ilusionista pela própria história, não é culpa sua, e sim de suas alternativas felizmente falhadas: os totalitarismos (o socialista [stalinista], o nazifascista [o verdadeiro, não os “fascismos” facebook], o islâmico [ainda que este ainda resista]). O capitalismo pressupõe a aliança entre capital e Estado; os totalitarismos, a submissão do capital, porque de tudo (e de todos), ao Estado (daí seu nome). Tais alternativas não eram utopias, mas distopias. Além disso, não foi a sobrevivência do capitalismo que matou tais disutopias, mas a morte delas (aleluia) que tornou a sobrevivência do capitalismo inevitável. O fim das disutopias não foi um assassinato, mas um suicídio por disfuncionalidade (em que pese a sobrevivência de alguns zumbis, como Coreia do Norte, Irã e Afeganistão, e de um grande híbrido, a China). A poesia (e a prosa) de Régis Bonvicino é (são) sobre (sic) os cadáveres de tais disutopias. Ou melhor, sobre o que restou deles.

O mundo contemporâneo não é o horrendo mundo capitalista, ou o medonho mundo do capitalismo “tardio”, como querem as denúncias/recusas fáceis e, por isso, ociosas, da autopropaganda da virtude de quem o proclama (e também dos críticos que reivindicam a poesia de Bonvicino como agitprop de sua [deles] ideologia). Mas o mundo teratogênico do capitalismo frankenstein: costura do capitalismo que sobreviveu a si mesmo, a suas metamorfoses históricas (mercantilista, industrial, dickensiano, financeiro etc.), e também aos seus inimigos, cujos restos agora incorpora. Cuja morte é parte importante do presente. A morte das (dis)utopias é parte repútreda do tecido do presente, que infectam: desapareceram do futuro para se perpetuar como corpo estranho, inútil e fragmentado entranhado na perenidade do presente. Como saudades podres de um futuro morto. Esse “pós-capitalismo”, feito da sobrevivência do capitalismo e da presença da não sobrevivência das utopias, é a obra da história de que a linguagem de Bonvicino é a écfrase (tanto em prosa quanto em poesia).

A linguagem de acúmulo de cacos polissêmicos & alta taxa de informação morfossemântica […] atinge um de seus momentos mais altos […] em “Sonoridades”, quadro sonorocubista de (não meramente sobre) um atentado terrorista islâmico, feito com um caminhão na Promenade des Anglais, larga avenida à beira-mar de Nice, tomada por uma multidão de pedestres no feriado nacional francês de 14 de julho de 2016. Nice fica no sul azul da Provença. A poesia moderna nasceu à luz serena da Provença: um de maiores nomes da poesia provençal foi Bertrand de Born, aí citado. Já a história morreu atropelada, pálida e pelada, pelo trem artilhado do caos (“scrééch ié bang boomp beep praaa”, ecoa a página). Palavras em provençal, que parecem sem sentido e estilhaçadas, e sem sentido porque estilhaçadas, e estilhaçadas porque sem mais sentido, espalham-se entre palavras estilhaçadas no sem sentido imagético-sonoro da cena. Imagens se atropelam (“carcaças de scooters bicicletas atiradas no mar um cardume abocanha um fêmur um turista faz um último selfie vaza coca-cola pelo ouvido”), sons se sobrepõem (“allahu bow bbrrzz raqqua as-suk zakat ratatá”), na cena como na página. Na página porque na cena. Sinestesia, polissemia: uivada saraivada de imagens-ruídos, extensa onomatopeia atropelada do extenso atropelo de corpos, silvos de sangue no ar, urros de carne no asfalto, palavras perdidas, balas, bombas, alarmes e metralhas, entre ásperas palavras árabes (allahu, raqqua, as-suk, zakat). “Vá cantar esta merda em outro lugar”, conclui então o poeta para si mesmo, para o poeta provençal, para o assassino marroquino (Mohamed Bouhlel), para a pasma poesia de agora e para o coro cósmico de cadáveres do interminável pesadelo da história.[31]

A poesia de A nova utopia, à diferença do acumulativismo de sua prosa (e à maneira dos poemas de Estado crítico), se [des]constrói por expansão: expansão frasal em enjambements encadeados, expansão de sentidos em polissemias, expansão de formas em recorrências sígnicas-sonoras.

DE PASSAGEM

Dorme deitado no banco da praça

sob a noite fria

as folhas da figueira caem

sobre sua camisa

cabeça

sobre um saco de garrafas PET

saco de latas ao pé

uma garrafa de vodka no chão

a lâmpada quebrada do poste

cacos de vidro na guia

dorme à vontade, sem cortinas

um cão desaparece na neblina[32]

Enjambements encadeados em cascata: dorme deitado no banco da praça / sob a noite fria; sob a noite fria / as folhas da figueira caem; as folhas da figueira caem / sobre sua camisa. Enquanto as rimas amarram essa queda encavalada: prAça / cAem; praÇA / camiSA; frIA / camIsA.

Recorrências expansivas formais-semânticas: saco de garrafas / saco de latas / garrafa; PET / pé – pé / chão; fria / camisa / guia / cortinas / neblina (cortinas e neblina também se relacionam semanticamente: ambas vedam a visão).

Em termos sintáticos, subjazendo a tudo isso, as frases do poema, apesar de secas, são fluentes, diretas – e o vocabulário, comum.

O caso do haicai-cacoete é exemplar do estado atual da poesia. A “‘sagrada’ e consagrada forma-fórmula do ‘haicai’” franco-parnasiano brasileiro foi criada há cerca de um século, entre outros, pelo poetastro Guilherme de Almeida, juntando, numa síntese improvável, parnasianismo, francesismo e niponismo (o haicai japonês foi apenas um pre-texto). Prever que se tornaria uma praga sem herbicida não seria então possível por ser impossível prever o estado da poesia no fim do século XX e início do XXI, do qual o haicai-cacoete viria a ser uma das marcas incontornáveis. O haicai é, apesar de tudo, banal. Nada mais banal, por exemplo, do que o famosíssimo haicai da rã de Bashô: “velho tanque / uma rã salta / barulho de água”, em minha versão, tão boa ou tão ruim quanto as muitas centenas que por aí existem. Sua extrema banalidade é “de rigor” (com ironia) do caráter zen-budista original. A adoção/adoração mistificada, mitificadora e mitômana do haicai não fala de suas sutis excelências (que não existem), mas da disposição da época à mitificação, à banalização e à mitificação da própria banalização. Régis Bonvicino implode tudo isso em uma sequência de haicais para acabar com tal haicai, com tal banalização e com tais banalidades: “Haiku”.

O poema traz todos os elementos da velha fôrma-fórmula: o terceto, a métrica, o kigo etc. Cita Buda e outros semantemas orientais, como “jade”. Mas tudo em modo algo desdenhoso, além de corrosivo e corroído. Nocauteado. Em lugar de um poemeto orientaloide com leves ares de budismo de butique para espalhar na internet e espelhar a “modernidade” “esperta” do “poeta”, uma sequência de porradas ultraconcentradas e hiper-realistas.

Haiku

Pedra, narguilé / Doce como mel: porrada / Verão, o sol âmbar // É o Incrível Hulk / Um avião nos pés: porrada / Janeiro, sol púrpura // Uns tragos na lata / De asas já nos pés: porrada / Março, sol turquesa // Cachimbo, cristal / Braços alados, porrada / Março, um raio fúcsia // Lata sem anel / O anu bica o olho do noia / Isqueiro na dobra // Pedra no cachimbo / Arco-íris nos pés, porrada / Dezembro, sol sépia // Canudo, Yakult / Mãos lixam o céu, porrada / Março, sol magenta // Cachimbo na roda / Garras de tigre, porrada // Janeiro, sol jade / Em nome de Buda, / Nada obstante uma brisa / Verão, sol sem cor // Cavalo, porrada / O tubo de pvc / Outono, sol ágata[33]

Sem descrever nada, o poema inscreve tudo, metonimicamente. Quase nenhum verbo (apenas bica e lixam, verbos substantivos). Secura bruta. Rimas mais que raras, abrasivas: Hulk / Yakult. Imagens idem: porrada doce como mel, avião nos pés. E duplos sentidos eclodindo em eco: avião se refere a quem busca a droga no ponto de venda, “avião nos pés” sintetiza a “viagem” do crack, que “decola”, que eleva, por um segundo ao menos, para que tudo volte mais pesado em seguida: porrada. E arco-íris nos pés. E o quase lirismo momentâneo, não obstante em uma negativa, de “Nada obstante uma brisa”. E essa brisa que é, ao mesmo tempo, um pequeno golpe de vento e o nome da “viagem” quando leve. Bateu uma brisa. Então rebate outra porrada. E essa porrada anafórica, martelada, que se repete com seu A agudo e sua aspereza consonantal: poRRÁda. “O anu bica o olho do noia”: ANu / NoiA, bIcA / noIA, Olho / nOia. O ritmo do verso mimetiza a ação descrita, sincopados, que as relações signo-sonoras re-marcam. E a agressividade concentrada da metonímia: o anu é um pássaro americano que parece um corvo. “Verão, sol sem cor”: não obstante sua luz. Porque a falta de cor não é ótica, pelo olho vazado, mas existencial, pela alma vazia.

JANEIRO

Garrafa de plástico entre os dentes

um cachorro recolhe o que pode de lixo

espalhado sobre as águas do rio

na avenida bueiros entupidos

degradam ratos

fios de aço esfolam o canto

talvez de um pássaro

uma velha embrulhada num farrapo

ainda bem que o mico-leão está extinto

estopa e gasolina

um morador de rua morre

carbonizado dentro de uma guarita vazia

notícias do dia, jihadistas fuzilam a íbis-eremita,

Trapézio amazônico, rota do tráfico

uma onça-preta disputa

um perro morto com os urubus no lixão

moscas sobrevoam orelhas

facções, piedras, la caspa del diablo,

presos chutam cabeças decepadas no pátio,

Um rato dilacerado na pista

sacos de lixo abertos pela chuva:

não é o cúmulo, é apenas o acúmulo,

um trovão detona a nuvem

o que está no poema não está no mundo[34]

Porque o mundo que está no poema é feito de palavras, e palavras são, quando o são, tatuagens sobre a pele da realidade (quando não, são apenas ruído, murmúrios da vaidade artística). E tatuagens, mesmo que não representem outra coisa qualquer, mas marquem o que há na própria pele, como uma pequena árvore de veias visíveis, são tatuagens sobre a pele. A veia real fica por baixo. No entanto, tal tatuagem faz dos traços dessas veias um pequeno arbusto negro de arame retorcido. Certas tatuagens são mais reais – realidade mais visível – que a pele.

[1] Alcir Pécora, um dos melhores conhecedores da obra de Bonvicino, em comunicação particular, considera que a modulação maior, aqui, estaria entre Remorso do cosmos e Página órfã, em vez de entre esta e Estado crítico. Também por considerar que as marcas principais da última fase já estão plenamente presentes em Página órfã. Não é uma diferença de substância, mas de gradação, que, outrossim, registro em prol da compreensão e da recepção da obra.

[2] Aproveitando uma observação de Odile Cisneros, explicito que isto nada tem a ver com qualquer hegelianismo. Trata-se de uma reivindicação de caráter material: a síntese superior das principais características da linguagem poética moderna/contemporânea como mobilizadas por Bonvicino.

[3] Cf. https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2025/07/em-ultima-entrevista-regis-bonvicino-relembrou-leminski-e-lamentou-que-poesia-virou-qualquer-coisa.shtml.

[4] Os “pais fundadores” estavam, então (anos 1970-80), afastados ou se afastando da própria poesia. Augusto de Campos a trocara por uma linguagem plástica amadora, baseada em colagens de tipos gráficos (ver L.D., “A vanguarda como estereótipo”, in https://sibila.com.br/critica/a-vanguarda-como-estereotipo-uma-analise-da-obra-de-augusto-de-campos/15462); Pignatari idem, nos “poemas semióticos” (onde se lê colagem de tipos, leia-se arranjos de formas geométricas básicas); Haroldo de Campos trocaria a poesia moderna senso lato pelo retaguardismo verbal, versal e estrutural (terzas dantescas [sic]) de A máquina do mundo repensada.

[7] Sósia da cópia [1983]. In Até agora. São Paulo, Imprensa Oficial, 2010, p. 482.

[8] Idem, p. 450.

[9] João Adolfo Hansen, no excelente “Posfácio” de Até agora (pp. 517-555), refere “Não há saídas” como “poema político”. De fato: era a ditadura, a Guerra Fria, o fim das utopias. Mas não só político. É um poema político-existencial (o tíulo é uma tradução possível do Huis Clos de Sartre, por sua vez uma expressão francesa para sala fechada, lugar sem saída). E, talvez, mais existencial (e existencialista) que político. Portanto, menostemporalmente marcado.

[10] Cf. https://www.estadao.com.br/cultura/a-poesia-para-o-papel-de-regis-bonvicino-imp-/.

[11] Cf. https://regisbonvicino.com.br/.

[12] In Até agora. São Paulo, Imprensa Oficial, 2010, p. 401.

[13] “Más companhias”, opus cit., p. 405.

[14] Para o marxismo clássico, as realidades são, factualmente, tantas quantas são as classes sociais. Portanto, a realidade também não existe por ser múltipla. Mas esse marxismo, como seus derivados e tributários, foi um dos grandes sistemas ideológicos implodidos e reimplodidos, primeiro, pelo pós-modernismo (sic: o de Lyotard e cia.), segundo, pelo “pós-utopismo”.

[15] Opus cit., p. 416.

[17] In Até agora. São Paulo, Imprensa oficial, 2010, p. 360.

[18] Idem p. 346.

[19] Idem, p. 242.

[20] Idem, p. 190.

[21] Idem, p. 127.

[22] Idem, p. 87.

[23] Idem, p. 32.

[24] São Paulo, Hedra, 2013, p. 39.

[25] Idem, p. 95.

[28] Fato também histórico. A linguagem poética é anterior à escrita, e tinha, então, função mnemônica (em Hesíodo, as musas são filhas de Mnemósine, a Memória). Tudo que fosse necessário preservar e, portanto, recordar, à falta de meios de registro (mitos, mantras, oráculos, fórmulas rituais) era expresso em linguagem medida-recorrente. Os elementos de recorrência-reiteração da poesia são, também, elementos de memorização.

[29] A poesia épica era uma poesia narrativa (uma “poesia com história”), porém não prosaica. Não existe mais. Em língua portuguesa, a épica se extinguiu a partir de Camões (além da quase-épica de Sousândrade, haveria apenas a “épica fragmentária” das Galáxias de Haroldo de Campos [apud Odile Cisneros]). Em inglês, ter-se-ia de esperar pelo Finnegans Wake de Joyce para uma reaparição da poesia épica no início do século XX. Apesar de revista em chave cotidiana (e não mítica-heroica), de ela ter sido solitária na sua própria obra e de não ser assim tida e reconhecida (mas sim através de mais ou menos frustras e presistentes variações da “prosa poética” e cia., seja lá isso o que for).

[30] L.D. “Sobre a nova utopia de Régis Bonvicino”. Revista Piparote, outubro 31, 2022 [texto revisto]. Cf. https://revistapiparote.com.br/sobre-a-nova-utopia-de-regis-bonvicino-por-luis-dolhnikoff/. A tradução de Paladas é de José Paulo Paes (citada de memória).

[31] Ibidem.

[32] São Paulo, Quatro Cantos, 2022, pp. 73-74.

[33] Idem, pp. 111-112. O poema aparece no livro dividido em tercetos, aqui concentrados por razão de espaço.

[34] Idem, pp. 81-82.