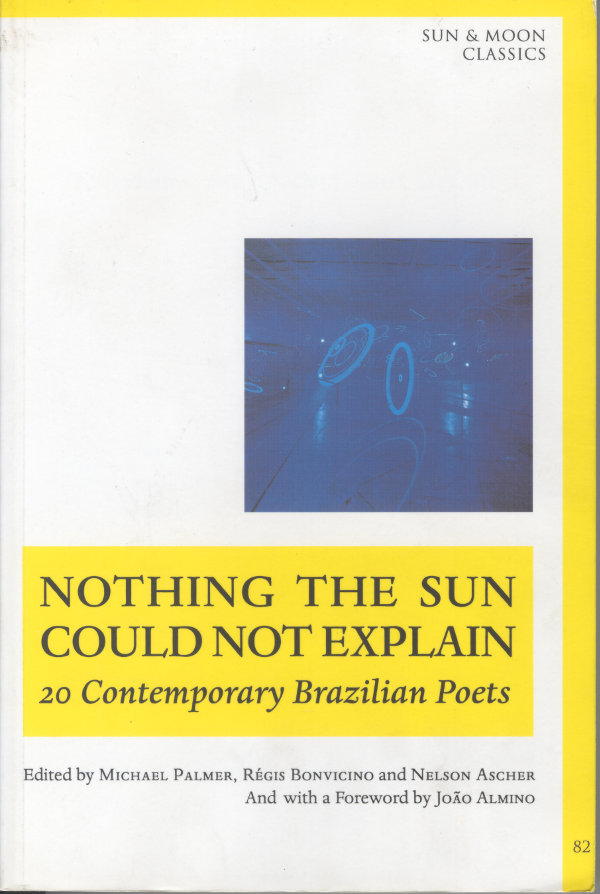

Fui a São Paulo, em maio de 1997, para lançar a antologia Nothing the Sun Could Not Explain:20 Contemporary Brazilian Poets, publicada por mim, pela Sun & Moon, neste mesmo ano, e editada por Michael Palmer, Régis Bonvicino e Nelson Ascher. O trabalho nos tomou dois anos e meio antes de vir a público. A antologia esgotou sua primeira edição nos Estados Unidos em três meses. Ela nunca foi editada no Brasil, embora caminhe para a terceira edição aqui em meu país. Foi a primeira vez que poetas americanos de nível (Robert Creeley, Michael Palmer) trabalharam on-line e pessoalmente com poetas brasileiros nas traduções. Vertemos Ana Cristina César, Paulo Leminski, Torquato Neto, para mencionar apenas os então, naquele momento, mortos. O objetivo foi o de correr o risco de um novo contemporâneo brasileiro, global, e de estabelecer um diálogo inédito. Esse trabalho gerou inúmeras outras antologias publicadas no Brasil e permanece único nos Estados Unidos. Relembro os fatos com leveza e humor. De alguns deles.

No segundo dia da minha viagem a São Paulo, Michael Palmer e eu nos encontramos com Régis Bonvicino para tomar café e depois fizemos uma pequena caminhada até uma lanchonete, para encontrar o outro editor da antologia, Nelson Ascher. Nelson – embora uma personagem totalmente diferente do nosso charmoso anfitrião, Régis, – parecia simpático o bastante. E, ao começar a conversar, ficava – a cada palavra – mais animado ainda com a nossa companhia. De descendência húngara, Nelson ficou fascinado com o fato de eu ter lido alguns dos principais poetas húngaros e, enquanto eu compartilhava meu conhecimento incompleto com ele, ele preenchia os espaços, com propriedade. Ele falava sobre muitas coisas ao mesmo tempo, como se fossem longas palestras, sobre qualquer assunto, todas apresentadas de forma coerente, mas um pouco como aulas acadêmicas intermináveis, que, entretanto, mudavam rapidamente de um tema para outro e eram, assim, quase impossíveis de ser seguidas.

Na hora do almoço, pedimos cervejas e um lanche, mas a conversa, a maior parte saindo da boca de Nelson, fluiu em demasia até que, de repente, percebi, nas paredes azul-escuras do bar, que o sol estava começando a se pôr. Michael e eu estávamos ambos sofrendo com o fuso horário e não conseguimos absorver muito do que Nelson dizia. Em determinado momento, lembro-me de Michael ter perguntado quais eram os livros mais importantes da literatura brasileira que ainda precisavam ser traduzidos para o inglês. Régis rapidamente mencionou um par de títulos, mas Nelson começou um novo discurso sobre toda a cultura brasileira, uma conversa que durou muito além do ponto o qual eu era capaz de escutar coerentemente. Nós tínhamos de insistir que estava na hora de irmos.

No começo, esse fluxo livre de informação parecia quase cômico, meio que charmoso. Mas, após o segundo dia dessa catarata de “assuntos” derramada da boca de Nelson, especialmente quando estávamos tentando ajudar nossos amigos com as traduções dos nossos poemas (que seriam lidos no Memorial da América Latina), sua tagarelice se tornou irritante. Minhas explicações de palavras inglesas isoladas o provocavam a iniciar um discurso sobre várias línguas. Naquela noite, depois de Nelson ter ido embora, Régis brincou: “Veja bem, Nelson é o professor de tudo enquanto eu sou o professor de nada”.

Mala extraviada

Alguns meses mais tarde, quando os dois viajaram aos Estados Unidos para promover Nothing the Sun Could Not Explain, aquelas palavras passaram a significar muito mais. Se havia existido alguma tensão tácita entre os dois editores brasileiros, na hora em que eles chegaram aos Estados Unidos, Régis havia começado a mostrar sinais de grande impaciência com o seu colega. Nelson parecia não perceber isso, fazendo facilmente amizade com os poetas americanos, porque falava tão abertamente e tanto; depressa conquistou a amizade de amigos como Julian Semilian e meu companheiro Howard apenas pelo seu amor às piadas. Régis parecia nervoso e torturado com a sua presença.

De fato, quando os dois se apresentaram em uma leitura no Departamento de Espanhol e Português na University of California, Los Angeles, os do lado de fora ficaram cientes da animosidade crescente entre eles e tive de entrar no meio, como moderador, para evitar que isso se espalhasse para a sala de aula. O professor de tudo estava lentamente soterrando o professor de nada em palavras.

Eu fiz uma pequena festa no meu escritório naquela noite e disse aos dois, hospedados em um hotel próximo, que eles tinham de estar prontos e me esperando, na recepção, às sete horas da manhã seguinte para pegarmos o avião para São Francisco, a próxima etapa da nossa viagem.

Cheguei às sete horas no hotel, onde Régis, como prometera, ficou de prontidão. Nelson, obviamente, estava dormindo ainda. Bati na porta dele e, ao acordá-lo, insisti que se vestisse imediatamente. Caso contrário, perderíamos o avião. Ele nem sequer havia feito as malas. E enquanto nós o esperávamos nervosamente, Régis insistiu que deveríamos deixá-lo para trás.

“Não posso fazer isso”, proclamei.

“Nós conseguiremos pegar o avião se sairmos em breve”, Howard nos consolou.

“Deveríamos simplesmente deixá-lo. Ele vai se virar”, Régis persistiu.

“Mas ele nem sequer sabe o nome do hotel”, argumentei. “E sou responsável por ele, também.”

Finalmente, Nelson apareceu e Howard nos levou às pressas ao avião.

Descobrimos que Nelson estava com um medo desesperado de voar e ele adiou o máximo possível o momento de embarcar na aeronave. Quando alcançamos nossos assentos, fiz questão de sentar entre os dois para evitar mais discussões.

Mas, por conta do seu medo, Nelson começou a falar, e falar, e falar. Ele começou falando primeiramente da língua húngara, as raízes de várias palavras e sons. Falou das pequenas e grandes cidades que beiravam os rios Danúbio e Tisza. Falou de seus tios. Eu me virei para Régis, esperando que ele falasse, atrapalhando, assim, a avalanche de informações de Nelson. Não funcionou. Régis estava sentado, cerrando os dentes. Depois, Nelson se levantou e começou a conversar com a aeromoça, que o advertiu. Pedi que ele se sentasse de novo e, ao sentar, explicou-se: “Estava apenas tentando fazer amigos”. O semblante de Régis crispou-se ainda mais.

Quando, no final, chegamos ao nosso destino, saímos às pressas para a esteira de bagagem. Esperamos em vão. A “mala exagerada” (de metro e meio) de Nelson não chegou! Eu passei o nosso endereço ao responsável e saímos às pressas para o hotel, de táxi.

No caminho, tentei compartilhar com eles alguns dos pontos turísticos de São Francisco, mas, cada vez que eu mostrava um ponto, Nelson levantava o assunto da língua húngara e a etimologia de algumas palavras. Eu também estava ficando muito impaciente com o professor de tudo. Não era nem mais charmoso, menos ainda engraçado. Quando tentei mostrar um “bonde” a ele, olhou para o lado.

“Nelson”, critiquei, “eu estava tentando mostrar algo a você – um dos famosos bondes de São Francisco.” Nelson me olhou, por um segundo e, com um sorriso forçado, respondeu rosnando: “Eu vi os trilhos”.

Régis e eu caímos na gargalhada, enquanto Nelson ficou de cara feia, parecendo analisar o seu destino.

Quando chegamos ao hotel, ele rapidamente se retirou para o seu quarto e, por telefone, sugeriu-me que talvez não fosse bem-vindo à festa que eu estava planejando para aquela noite.

“Não, Nelson, você tem de estar lá! Eu montei um evento enorme e convidei todos os meus amigos de São Francisco. Quero que eles conheçam você e o Régis. Sinto muito se o ofendi. Eu apenas queria que você visse um pouco da cidade”. Régis já havia saído às pressas para rever a cidade por conta própria. Nelson ficou no seu quarto de hotel a tarde toda, cochilando. Sem a mala, não trocou de roupa.

Nelson compareceu ao evento à noite, charmoso, tenho certeza, para uma grande porção dos meus amigos-poetas.

Mas, no dia seguinte, em vez de voltar para Los Angeles conosco, comprou um bilhete de trem para Nova York.

O cru e o cozido

Dia após dia, nossos amigos e anfitriões, Régis Bonvicino e Nelson Ascher, iam, em São Paulo, nos buscar e nos levar a um restaurante, que, por coincidência, servia única e exclusivamente bife ou churrasco: churrasco no espeto, churrasco de fraldinha, churrasco à moda, bife Amazonas, bife ou frango à milanesa, bife acebolado, bife a cavalo — sempre acompanhados de arroz, feijão e batata frita. Um dia, para nossa surpresa, nossos amigos de fato introduziram uma novidade a essa “dieta”: “picanha na chapa”. Porém, logo descobrimos que se tratava apenas de uma bela fatia grelhada de lombo de vaca!

Embora eu aprecie um bom bife, de vez em quando, duas semanas seguidas de carne grelhada no jantar tendem a apartar aqueles que preferem o cru (Michael e eu) dos que têm predileção pelo cozido (Régis e Nelson). Um dia, em um breve passeio pelo vasto bairro japonês de São Paulo, Régis virou-se para nós e perguntou: “Vocês gostam de comida japonesa?”. Pude ver a mente de Michael entrando em alerta gastronômico, seus olhos arregalando-se de expectativa. Lambi os beiços. Em uníssono, respondemos: “Gostamos, sim!”. Mas, também em uníssono, juntaram-se às nossas as vozes de Régis e Nelson: “Nós, não”.

Na noite seguinte, disseram que nos levariam para um jantar muito especial. A especialidade com que nos brindaram revelou-se – e quem poderia imaginar outra coisa? – uma churrascaria. A diferença era que a carne era ligeiramente mais macia e suculenta.

A essa altura, estávamos tão desesperados que, no almoço, Michael e eu procuramos refúgio em um restaurante italiano. O cardápio, no entanto, estava quase todo em português e aportuguesava inclusive as palavras italianas. Fechamos os olhos e apontamos nossas escolhas, sonhando com peixe ou frango, pelo menos. Serviram-nos carne – ainda que com molho de tomate – e massa no lugar do arroz.

Mas tenho de reconhecer que, logo no começo de nossa estada, Nelson nos levou a um restaurante português, onde jantamos um bacalhau em lascas com um tempero maravilhoso. Além disso, em nossa última noite na cidade, o professor de tudo e o professor de nada (como Régis definia as diferenças entre Nelson e ele) nos levaram a um restaurante brasileiro tradicional, no qual experimentamos diferentes tipos de feijoada. No mais, porém, não houve exceção. O reinado do bife prevaleceu.

Alguns meses depois, quando Régis foi me visitar nos Estados Unidos, acompanhado da mulher, Darly, e da filha, Bruna, levei-os a diversos restaurantes badalados de Los Angeles, e promovi também um evento gastronômico em minha casa, antes de notar, porém, que Régis não andava comendo muito. Será que ele estava bem? Perguntei, um pouco consternado. Humildemente, ele me respondeu: “Será que você poderia levar a gente a algum lugar que sirva arroz?”.

“E bife?”, acrescentei.

“Ah, isso seria legal!”, exclamou Darly.

Quando voltei ao Brasil, em 2000, não me deixei de modo algum intimidar pelo gosto culinário um tanto restrito de Régis. Um dia, jantei com ele em um fast-food e pedi costeleta de porco frita com farofa. Na noite seguinte, anunciei que iria ao restaurante japonês nas proximidades.

“Eu não gosto de comida japonesa”, respondeu ele, como era de esperar.

“Tudo bem”, respondi com alegre indiferença. “Venha comigo. Você pode comer o arroz!”

Ele riu e juntou-se a mim em uma noite absolutamente deliciosa.

Um menino vendendo lápis de cor

Em minha segunda viagem a São Paulo, em 2000, hospedaram-me num bairro bem mais agradável do que aquele em que Michael e eu havíamos ficado em nossa primeira visita à cidade. Na visita anterior (1997), Régis Bonvicino, nosso anfitrião, havia nos advertido que não nos afastássemos das proximidades, o que limitara sensivelmente nosso lazer. Um dia, Michael e eu, frustrados com os limites impostos, decidimos nos aventurar pela parte mais velha da cidade – e, com certeza, mais barra-pesada.

Em minha segunda visita, porém, nenhuma restrição me foi imposta. Na verdade, Régis e o também poeta Horácio Costa me levaram ao centro velho de São Paulo, com o propósito de me mostrarem a vista espetacular oferecida por um restaurante situado no topo de um de seus arranha-céus mais antigos.

Em outra tarde, Horácio me acompanhou a um museu histórico perto do centro velho e, depois, quando o sol se punha, vagamos pelas ruas em que centenas de pobres, entre eles, migrantes de outras partes do país, se reúnem para expor sobre lenços e tapetes velhos o que quer que tenham esperança de conseguir vender: lápis, cartões, porta-moedas ou, em muitos casos, bugigangas sem nenhum valor aparente. Foi uma experiência a um só tempo sinistra e assustadora caminhar entre aqueles mascates na rua, alguns sentados, outros deitados, cada um deles a conclamar que examinássemos as mercadorias. Havia neles algo de um espetáculo letal, como se milhares de seres humanos famintos de repente se curvassem a nossos pés. Mas gostei da experiência de poder testemunhar com meus próprios olhos tamanha pobreza, uma revelação que inspira humildade.

Como dessa vez ninguém impusera limitação nenhuma a minhas andanças pela cidade, dei longas caminhadas, deparando em geral com as lojas sofisticadas e elegantes da imensa metrópole.

Contudo, ainda se veem cenas na São Paulo endinheirada que jamais se veriam em Roma, Paris ou Nova York. Perto de um dos shoppings mais chiques, um menino, pouco mais que um bebê, vendia o que pareciam ser caixas de lápis de cor. Em seu evidente abandono, a criança chorava. Observei-a por alguns instantes, entre horrorizado e fascinado, antes de tomar o caminho de volta para o hotel.

Havia caminhado cerca de meia hora, mas não conseguia me desvencilhar da imagem do garoto que chorava. Por fim, decidi voltar. Depois do que me pareceu um tempo bem mais longo do que o que eu levara antes para chegar até lá, reencontrei enfim o menino.

Eu sabia que seus pais “delinquentes”, ou quem quer que “tomasse conta” daquela criança, provavelmente lhe haviam ensinado que devia chorar para chamar a atenção de gente como eu. Ainda assim, lágrimas escorriam-lhe dos olhos soluçantes; não era possível sentir prazer representando um número como aquele. Depositei o equivalente a 50 reais na caneca do garoto, que mal notou a minha presença.

“Pelo menos”, sussurrei me parabenizando, “a família terá o que comer por uma semana.” No entanto, no mesmo momento me dei conta de que minha ação podia ter contribuído para perpetuar a situação daquele garoto na calçada, apenas obrigando-o a novos meses de tortura. Quando cheguei ao meu quarto de hotel, também eu comecei a chorar.

Arte erótica, Cristina Mutarelli e Ligia Cortez

Durante minha segunda noite em São Paulo, em 2000, meu anfitrião e amigo Régis Bonvicino havia combinado com os atores para que apresentassem a minha nova peça, Um cão tenta beijar o céu, que Régis traduzira para o português.

A apresentação aconteceu no Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM. Chegamos cedo, nos encontramos com a curadora executiva Rejane Cintrão, que nos levou para um passeio por um show de arte erótica, uma matéria que poucos museus de arte americanos teriam ousado abordar, mas, dada a abrangência e sua força visual, era um assunto que valia a pena estar em foco.

Em breve as atrizes chegaram, vivazes, Cristina Mutarelli e Ligia Cortez, que representaram a peça no restaurante do museu, coalhado de pessoas. Algumas se sentaram falando baixo. Elas repetiram o mesmo trabalho na noite seguinte, durante a minha leitura, de novo no Memorial da América Latina, e continuaram a sequência por várias semanas no próprio museu e contaram-me, depois, que a peça havia se tornado relativamente “popular”.

A interpretação delas, do meu diálogo do Centro-Oeste americano, fez com que o trabalho parecesse muito mais Ionesco ou Beckett do que era a minha intenção. Elas também incorporaram um tipo de elemento de commedia dell’arte, destacando mais ainda os elementos cômicos do trabalho. Alguns escritores e amigos comentaram que acharam a performance muito exagerada. Mas eu sempre fiquei maravilhado. Uma futura apresentação em Los Angeles, além do mais, foi realizada por atores que não pareciam entender o comportamento absurdamente engraçado das suas personagens. Embora a peça tenha sido escrita para dois homens, a produção em Los Angeles também apresentou em noites alternadas duas mulheres. Uma leitura anterior da peça, também em Los Angeles, feita pela companhia de teatro Bottom’s Dream, era mais próxima à maneira pela qual eu a havia concebido.

De qualquer modo, senti-me lisonjeado de ter uma peça em “cartaz” em São Paulo, e, durante a minha estada no Brasil, escrevi outra peça curta, The Sorry Play, que dediquei a essas mulheres, uma peça escrita em um tom que combinava com o estilo delas de atuação. Foi publicada na revista Sibila, então impressa.

Em vez de tentar manobrar na armadilha do trânsito paulistano, Régis e eu havíamos ido de táxi para o MAM, e as atrizes concordaram em nos levar para casa na volta. Antes de nos deixarem, porém, resolveram me mostrar um aspecto da cidade. Ao dirigir pelo Parque Ibirapuera, ao redor do museu, elas de repente viraram e entraram em um campo onde duas fileiras longas de carros e caminhões haviam sido estacionadas frente a frente. Do lado de fora de cada veículo, em pé, havia grupos de jovens gays, num verdadeiro corredor de tentação sexual. Enquanto nos dirigíamos pelo miolo desse centro glorioso de carne humana à mostra, meus olhos cresceram lentamente com deleite enquanto as pupilas de Régis se dilataram, mas no caso dele de mera surpresa. Régis ficou quase histérico e, quando Cristina e Ligia fizeram a volta para um segundo passeio por este corredor de carne disponível, ele não conseguiu mais se conter, ao cair numa gargalhada contagiosa, gritando para os homens seminus “tchau, tchau” e acenando, enquanto nós passávamos.

Depois disso estávamos todos dando risada, não tanto do que havíamos visto, mas por causa da quase incontrolável resposta do Régis. Cristina e Ligia decidiram, assim, além disso, mostrar-nos mais uma cena, esta no Parque Trianon, na Avenida Paulista. Havia vários hotéis e calmas ruas da vizinhança onde gays tinham também se reunido, estes um pouco mais velhos e com certeza mais sinistros que os veadinhos perto do museu. Alguns deles se posicionavam em cada esquina, enquanto outros se aglomeravam em pequenos grupos perto dos hotéis. Eles esbanjavam um pouco da juventude perto das suas caminhonetes e carros e era óbvio que, se alguém ousasse levar um daqueles homens para casa, arriscava uma doença, um assalto e até a vida.

Mais uma vez Régis não conseguia acreditar no que via, e repetiu suas saudações de dispensa: “Tchau, tchau”.

“Não, Régis, não queremos mandá-los embora, queremos convidá-los. Você precisa gritar ‘Oi’, não ‘tchau’”. Eu o castiguei em tom de brincadeira, achando divertido o comportamento dele. “Oi, tchau”, Régis gritou para cada “mano” na segunda e depois na terceira volta. Régis estava se matando de rir e estávamos todos rindo, em solidariedade, pois percebemos sua atuação farsante de “apavorado”. Régis se tornou um amigo querido, mas o fato de eu ser gay militante, engajado nos movimentos, percebi então, naquele minuto, era, na verdade, algo que, para ele, não fazia diferença. Ele não tinha nada óbvio contra os gays. Era apenas seu jeito.

Tradução: Martin Julien.