Em meados dos anos 80, uma pequena exposição no MIS, em São Paulo, prometia a potência de um ato leninista: uns poucos iluminados iniciariam o movimento derradeiro que levaria a poesia ao paraíso terrestre de sua plenitude além-história (iluminados de fato, pois se tratava de poesia feita de luz, isto é, de poemas holográficos). O espírito de confraria de eleitos que irmanava grande parte dos poucos presentes era devidamente selado por um papel colado à porta da pequena sala onde se passava a cena. Era um papel para acabar com todos os papéis: como as teses de Lutero pregadas à porta da Catedral de Wittemberg condenando a venda de pequenas indulgências pela Igreja, assim como a grande indulgência da Igreja com seus próprios vícios, o papel à porta daquela sala anunciava o fim da indulgência com o papel, bem como o fim dos vícios e pecados do bidimensionalismo, que a nova poesia, iluminada e na plenitude existencial de sua tridimensionalidade, transcenderia para todo o sempre.

Vícios e pecados do bidimensionalismo, não da mera bidimensionalidade: pois com o advento da boa nova da poesia holográfica, o que era um simples fato da condição poética passara a ser uma postura, uma opção, uma militância. Militância nos vícios e pecados das duas dimensões do papel, dimensões a que os poetas, depois de expulsos do paraíso do signo multidimensional da origem pré-escrita da poesia, haviam sido entregues nos últimos milênios, especialmente durante o tempo que o papel à porta nomeava como “a era Guttemberg”. O papel não negava as grandes conquistas poéticas da lírica escrita, por exemplo, o terceto dantesco, a forma soneto, as construções simbolistas, as experimentações dos anos 50 que levaram as possibilidades do signo poético bidimensional aos seus limites. Porém, afirmava que as mesmas conquistas impunham o passo messiânico para além da história da poesia até então, rumo ao mundo etéreo, feito de luz e plenitude, da poesia tridimensional da holografia. A poesia seria holográfica ou não seria (sic).

Holografia: toda a grafia, grafia de tudo, grafia por inteiro (hólos, todo, inteiro). Noutras palavras, grafia total. Mas grafia do quê? Idealmente, de uma nova poesia cuja sintaxe incorporasse a tridimensionalidade de seu registro, uma poesia sintaticamente tridimensional, cuja geometria espacial transcenderia a subordinação, ou sob-ordenação, da sintaxe linear definitivamente, finalizando o trabalho histórico de “desconstrução” do logos, do discurso lógico-racional, poder maior e maior camisa de força da cultura ocidental (com o perdão da rima pobre). Porém, como diz um poema bidimensional, entre a concepção e a realização, tomba a sombra. A poesia holográfica daquela sala trazia a sombra da bidimensionalidade impressa – se é lícito usar o verbo – na própria luz que a materializava.

Não que os iluminados presentes não o soubessem: pois sabiam ser os pioneiros, os profetas, os ladrões do fogo, aqueles que, bem, iluminariam o caminho novo, não palmilhado, antes mesmo de eles próprios poderem percorrê-lo (e que só poderiam percorrer por poderem iluminar). De modo que a poesia holográfica daquela sala trazia ainda a marca de Caim da bidimensionalidade na própria sintaxe. Uma sintaxe, na verdade, unidimensional, pois linear (é a dimensão física da grafia, da gravação, do traçado de um signo sobre a matéria, que confere inicialmente a bidimensionalidade “guttemberguiana” da escrita à linearidade da sintaxe verbal; a partir daí, o espaço bidimensional permite – mas não impõe – uma sintaxe não-linear – como a da poesia visual). Exemplo mais perfeito era uma das principais obras expostas, o poema “Poesia é risco”, de Augusto de Campos.

Risco, porque grafia (que tem a mesma etimologia de gravar), porque arranhar das conotações, porque fissura na tradição, porque arriscar-se ao novo. Se o predicado é polissêmico, isto se dá, porém, no mero âmbito da semântica. Em termos sintáticos, em termos formais, a frase centrada no verbo ser, antecedido de um sujeito e seguido de um predicativo, é puramente linear. Em sua versão holográfica, os caracteres estavam dispostos uns sobre os outros, com certa defasagem, de modo que o resultado era uma linha vertical levemente inclinada, como um risco, mas também um raio de luz. Tal disposição, porém, é postiça, no sentido de imposta, de arbitrária, pois apenas traduz visualmente o que a frase diz, sem que sua forma de dizê-lo – linear, unidimensional – tenha relação necessária com esse arranjo. O poema “Poesia é risco” era um risco não porque riscasse ou arriscasse realmente nada, mas porque disposto como um risco por seu autor. O poema não era, portanto, um risco de fato, mas uma imitação de um risco.

Eis que reencontro agora o mesmo tema nos mesmos termos, ainda que num texto teórico: “Arte / poesia enquanto ato / de risco”.

-

Neste âmbito, em que a dimensão não-representativa da arte/poesia é acentuada, interessa-nos tão somente o que ela faz como ato de risco, isto é, enquanto ato ainda sem legibilidade artística ou poética constituída ou partilhada: arte que não tenha garantia artística. Isto não significa a proclamação do direito ou do dever do absolutamente novo ou do inteiramente outro, mas a necessidade do risco. […] Arte/poesia enquanto ato de risco postula a luta cultural, entendida como combate entre o que se reconhece como arte/poesia e o novo que o próprio legado cultural exige como condição da arte/poesia. (Alcir Pécora e Régis Bonvicino)

Uma poesia (ou arte) de risco é portanto a que está além ou aquém da definição reconhecida de poesia (ou de arte): “sem legibilidade artística ou poética constituída”. Trata-se, então, de ampliar o campo da poesia (ou da arte). Justamente a razão de ser daquela mostra de poesia holográfica.

A pretensão da poesia holográfica, porém, falhou do modo mais completo. A poesia holográfica deu em nada, no sentido de não existir como linguagem praticada em dimensões ou resultados minimamente significativos. Talvez por ser tão cara quanto trabalhosa, ao mesmo tempo em que a emulação da tridimensionalidade tornou-se rotineira nas telas de computador. O que tampouco fez surgir uma sintaxe verbal tridimensional robusta.

Mais relevante que o fato em si, no entanto, é o que tem de representativo de um fenômeno geral. Mallarmé havia previsto que suas experimentações dariam em “quase uma arte ou em nada”. A maioria das vastas e vastamente ruidosas experimentações do século 20 deu em muito pouco. Quais os grandes mestres – para usar a terminologia de Pound – da poesia concreta hoje em atividade no país? Na verdade, com exceção de Augusto de Campos, a poesia concreta foi abandonada por seus próprios principais inventores (como Haroldo de Campos, que voltou ao verso – seu último livro, A máquina do mundo repensada, é todo em decassílabos rimados –, e Décio Pignatari, que passou a se dedicar à prosa). Há sites de poesia visual na internet, há incontáveis poetas que se dedicam à poesia visual, mas isto é apenas um fato tão corriqueiro quanto não relevante da “diversidade” contemporânea (entre aspas, porque tal diversidade não é um valor automático, em si ou necessário, como jura certa interpretação sociológico-antropológico-mercadológica dominante, que vicia a recepção do termo).

Ao mesmo tempo, se somarmos todas as vanguardas do século 20, do dadaísmo ao concretismo, passando pelo “duchampismo”, que anula qualquer especificidade artística do objeto, e por Josef Beuys, que elimina toda particularidade artística do criador (“todo mundo é artista”), constata-se que “o que se reconhece como arte/poesia” não é mais… reconhecível. No caso específico da poesia, são exemplares a “poesia” semiótica, na qual um “poema” pode ser constituído de uma colagem de figuras geométricas, e o “poema em prosa”, em que há um “poema” a despeito de não haver linguagem poética. Ao mesmo tempo, o que um paranóico obsessivo como Artur Bispo do Rosário faz para tentar conjurar sua obsessão e sua paranóia torna-se arte se e quando, (anti)duchampianamente, o establishment crítico-galerístico apropria-se de suas coleções, assim como se torna arte o artefato africano que para seus autores não era absolutamente um objeto estético, mas mítico-ritualístico. Isto significa que a “legibilidade artística ou poética” nada mais tem a ver nem com a criação nem com a intenção. Mas se qualquer coisa pode ser, assim, arte ou poesia, e qualquer um artista ou poeta, não há, como no caso daquele poema, risco verdadeiro numa “arte que não tenha garantia artística”. Pois tudo afinal se resume a uma questão de sorte, circunstância, oportunidade ou oportunismo.

Na verdade, risco real, pois previsível e mensurável, é pretender criar algo que tenha “garantia” artística, como um poema em versos: é possível ou provável ser acusado de não estar fazendo… poesia. Logo, não estar fazendo nada, no mais puro fracasso mallarmaico.

-

[O] que sucede é que podemos incorrer no risco de chamar ‘poetas’ àqueles que (já) não o são – ainda que o ignorem – por se não terem apercebido do agonismo (transcendental, dir-se-ia), que abala as formas poéticas na modernidade. (“Nem pés nem cabeça: a propósito do poema em prosa” [editorial], Inimigo Rumor, RJ/SP/Lisboa, 7 Letras/Cosac & Naify/Cotovia, 1o sem. 2003, n. 14, pp. 5-6)

Note-se que o autor está se referindo, não aos “poetas em prosa”, tema de seu texto, mas aos “poetas em poesia”, digamos assim, para manter a coerência de nomenclatura…: “o que sucede é que podemos incorrer no risco de chamar ‘poetas’ àqueles que (já) não o são – ainda que o ignorem“, porque, ingênuos e nada sutis, dedicam-se à linguagem poética acreditando estar fazendo, ora, poesia. O que, aliás, tampouco envolve riscos mais sérios do que este. Na verdade, o grande risco talvez não esteja em fazer, mas em não fazer:

-

Arte/poesia é um […] ato de descoberta da potência anterior ao ato. Arte/poesia não diz, mostra; não reflete, não é gênero, pois existe enquanto presença, energética, evidência, engenho, máquina, matéria, física. [O] que ela primeiro significa é a sua própria existência. (“Arte / poesia enquanto ato / de risco”)

Neste sentido, um poema não se diferenciaria de um punhado de merda – opinião, aliás, já expressa por Rimbaud, que nas reuniões dos Les Vilains Bonhommes costumava comentar os poemas recém-lidos com um sonoro “Merde!”. De fato: muitos poemas não se diferenciam de um punhado de merda. Mas a poesia em si, sim.

1) A merda é inevitável – tanto na produção quanto na recepção da merda que se produz. A poesia é evitável – tanto na produção (ninguém está condenado a expelir poemas) quanto na recepção (olhos e ouvidos só são latrinas se se quiser).

2) A merda é sempre um estorvo. A poesia é normalmente inócua – não cheira nem fede.

3) A merda faria melhor se não cheirasse ou fedesse. A poesia faria melhor se cheirasse ou fedesse.

Falta portanto à poesia uma verdadeira educação pela merda. Para deixar de ser uma mera merda metafórica, rimbaudiana – e tornar-se uma merda metonímica (num bom punhado de merda conhece-se a substância da merda), cabralina.

Uma educação pela merda

-

Uma educação pela merda: por lições;

para aprender da merda, freqüentá-la;

captar sua forma imprevista, pessoal

(pela de grafia ela começa as aulas).

A lição de moral, sua aderência firme

a ser o que seja, sem perfumar-se;

a de poética, sua matéria palpável;

-

a de economia, seu adensar-se compacta:

lições da merda (de dentro para fora,

cartilha em braile), para quem sopesá-la.

A lição que se aprende com a obra posta em si se completa, porém, com outra, que tem por objeto o fazedor:

-

Outra educação pela merda: na digestão

(de dentro para dentro, e pré-didática).

Na digestão a merda não há de lecionar,

e se lecionasse não ensinaria nada;

aí não se aprende a merda: aí a merda,

uma merda de nascença, entranha a alma.

A merda na alma, naturalmente, é a consciência da morte. Consciência é ciência com (“conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas”). Se o conhecimento da morte é o único saber realmente comum, a única consciência verdadeira é a da morte. A consciência da morte é a consciência (o resto são silêncio e palavras, palavras, palavras, sintetizando Shakespeare). Se a consciência da morte é a consciência, e se a consciência da morte é uma merda, a consciência é uma merda. De fato, a consciência é a grande merda metafísica com que a evolução dotou o cérebro humano, reduplicando a merda física das vísceras. Enquanto os demais animais sofrem apenas o operoso, porém indolor trabalho digestivo, cujo sentido, além disso, é findar a si próprio – pois a merda é produzida no mesmo tubo aberto que a expele, tubo aberto que a produz para poder expeli-la –, a merda da consciência não é indolor nem finda – matéria interminavelmente fermentada na cólica melancólica do tecido cerebral encerrado em si mesmo.

Os gestos cotidianos dão-se a despeito da dor: são, na verdade, uma forma de anestesia, tudo o que a vida exige para ser vivida como se vivê-la – ou seja, entregar-se aos gestos cotidianos – fizesse sentido por si próprio. A anestesia, porém, é imperfeita. Atua na atenção sobre a dor, não na dor em si, que permanece como um incessante ruído de fundo. Daí uma das funções clássicas da poesia ser deleitar (Horácio: “Aut prodesse volunt aut delectare poetae”, “os poetas querem ser úteis ou deleitar”), o mesmo que deliciar, gozar, regalar, regozijar. Uma das funções clássicas da poesia era, em suma, ser a antítese da dor.

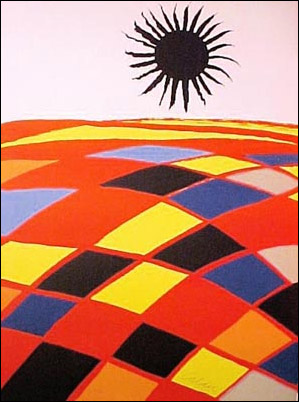

Toda grande arte moderna, porém, é dolorosa. A exceção é a obra de Alexander Calder, pertinentemente descrito como o único grande artista moderno sem angústia. Não apenas sua arte é sem angústia, como sua vida e trabalho artístico parecem também tê-lo sido. Não se tratava, no entanto, de um idiota ou de um ingênuo, mas de alguém que inadvertidamente manteve por toda a vida certa jovialidade lúdica e esperançosa que a totalidade dos grandes artistas modernos perdeu (enquanto Calder é a solitária exceção, pode-se escolher Pollock, Beckett ou Kafka como representante exemplar da regra). Porque a dolorosa história contemporânea (cujo símbolo e centro é Auschwitz), somada ao desencantamento do mundo pela laicização moderna, tornou a anestesia dos gestos cotidianos, mais do que falha, uma verdadeira negação de si própria: em lugar de anestesia, estímulo da dor na exasperação de uma reiteração sem grande prazer e pouco sentido. Daí a grande arte moderna não poder ser deleitosa: como produzir deleite se a matéria prima é tão-somente a dor? Daí o deleite artístico ter sido substituído pelo entretenimento – ou seja, pela distração, forma fraca de anestesia, que por fraca deve ser administrada reiteradamente (também como forma de um consumismo que anula o objeto de consumo ao ser o ato de consumir o verdadeiro objeto, e é, enfim, o grande entretenimento).

Soleil noir, Alexander Calder

O outro objetivo poético clássico era a utilidade. Porém não cremos na utilidade da poesia. No mundo antigo ela era tanto parte da religião (a Teogonia de Hesíodo) quanto da história (a Ilíada de Homero), tanto da psicologia (a função catártica da tragédia) quanto da política e dos costumes (os poemas encomiásticos e satíricos). No mundo do capitalismo é o mercado que determina a utilidade – necessariamente mercadológica – de cada coisa. A poesia não tem nenhuma, do que advém o conhecido mote de sua perfeita inutilidade.

-

Não há nenhum fato oculto no que arte/poesia faz: arte/poesia é o fato manifesto. E o que arte/poesia manifestamente faz quando diz? (“Arte / poesia enquanto ato / de risco”)

Não é difícil dizer o que faz a poesia que faz poesia: oxigena a língua – expondo a capa de conotações que envolve os vocábulos para dar a entrever, além das faces da capa em si, o núcleo duro da denotação, e desmontando a inércia sintática das construções frasais automatizadas. Sem causar deleite (pela potência estético-formal e pela beleza intelectual da própria oxigenação) que não seja um deleite que se nega (pela ressemantização da dor), e sem qualquer utilidade além-linguagem. O grande risco, no caso específico da poesia, seria então que não se reconheça mais o caso específico da poesia. Invertendo os termos citados, que já não exista uma legibilidade poética constituída ou partilhada, logo, o lugar reconhecível onde exercer e procurar a vivificação da língua comum pelo uso incomum – e incomunicador, em mais de um sentido – da linguagem especificamente poética.

Nenhum Comentário!