A poesia brasileira é, hoje, fundamentalmente tributária do Modernismo de 22. O elemento dominante e determinante de sua linguagem é o verso moderno brasileiro (que bem merece uma sigla: VMB), nascido do antilirismo geral e irrestrito de 22 e da radical modernidade urbana-industrial desse antilirismo (não ser algo [“lírico”] não garante qualidades positivas em termos lógicos). Isso exclui qualquer influência significativa do concretismo (para além dos restritos muros da academia), reduzida a um nicho do mar de nichos da internet.

Seguindo a velha classificação de Pound, a partir da obra de seus principais inventores (Mário e Oswald), o modernismo produziu a geração dos grandes mestres do VMB (Bandeira, Drummond, Cabral, entre outros), a mais potente poesia brasileira de todos os tempos. Seguiram-se os inumeráveis diluidores de hoje (com as exceções de praxe: mas exceções são, como regra, exceções). O concretismo, ao contrário, não deixou uma geração de mestres (que realizam, para a história da arte, a nova linguagem criada pelos inventores) e pronto decaiu para poucos diluidores. Não por acaso: seus próprios inventores, mais cedo ou mais tarde, viram-se em situações improdutivas. Décio Pignatari abandonou a poesia, Haroldo de Campos abandonou a poesia contemporânea (na longa e longamente enfadonha sequência de decassílabos heroicos rimados em terzas dantescas [sic] de A máquina do mundo repensada) e Augusto de Campos abandonou, desde sempre, o rigor. Não abandonou a aparência do rigor. Mas um rigor aparente é um rigor aparente.

O que pode parecer à primeira vista um juízo rigoroso demais é, ao contrário, plenamente demonstrável pela análise de seus livros mais representativos, as extensas antologias Viva Vaia e Despoesia (não nos limitaremos, no entanto, a elas).

A obra de Augusto de Campos, inicialmente publicada, ao longo dos anos 1950, 1960 e 1970, em edições do autor e revistas como Invenção, foi primeiramente coligida em Viva vaia – poesia 1949-1979.[1] A antologia começa seguindo os passos e os pressupostos da “geração de 45” – que em muitos aspectos foi revisionista, ou “retaguardista”, em relação ao modernismo em geral e ao VMB em particular. O início da antologia constitui-se de longos poemas líricos muito distantes dos meios e modos de 22. Nada de síntese, nada da implosão do eu lírico, nada de coloquialismo. Mas muitos decassílabos heróicos, muitas referências ao “poeta”, muitos versos na segunda pessoa do singular, para não falar de muitas passagens simplesmente incompreensíveis. Tais características perpassam as longas séries inaugurais que são O rei menos o reino (1949-1951), O sol por natural (1950-1951), Ad augustum per angusta (1951-1952) e Os sentidos sentidos (1951-1952).

O rei menos o reino integra um poema longo em cinco partes e dez poemas autônomos. Sua parte 3 é um soneto sem rimas, mas em decassílabos heroicos e sáficos, na segunda pessoa do singular e com direito ao latinismo arcaizante de “dulcamara” (doce-amarga) perto do final:

Do que há de ouro na palavra dolce

Levo-me aos teus cabelos, não a ti.

Cabelos que iluminam quando morres

Um rosto ainda mais claro do que de ouro.

Dos teus olhos molhados água o mar

Que o teu olhar detém e duas conchas

Enterram. Que outra seda enterraria

O que há de azul entre os olhos e o mar?

Do que há de morto na palavra outono

Galgo teu corpo – não a ti – teu corpo

Mais alvo de o fechares contra mim.

Dulcamara, porém, que fazes do ar

Quando começo: – Mar… – apenas vento?

– Amara amara amara mar e amarga.

Comparar aclara. Eis outro soneto da mesma época, na verdade, do ano anterior, de um dos grandes mestres do VMB, Vinicius de Moraes (“A pera”, 1948):

Como de cera

E por acaso

Fria no vaso

A entardecer

A pera é um pomo

Em holocausto

À vida, como

Um seio exausto

Entre bananas

Supervenientes

E maçãs llanas

Rubras, contentes,

A pobre pêra:

Quem manda ser a?

Revitalizando a forma soneto, há aqui todo o aprendizado do alto modernismo, ou seja, o tema não “poético”, o vocabulário seco, substantivo, os versos diretos e curtos (logo, o ritmo acelerado), o objetivismo, a ausência do eu lírico, os cortes abruptos (“À vida, como”), a polissemia (esse mesmo “como”, conjunção que no contexto evoca o verbo comer), a rima incomum (“pera / ser a”), o coloquialismo (“Quem manda ser…”). O soneto de Vinicius parece ter sido escrito hoje (não fosse a falta de poetas capazes dessa riqueza-leveza). O de Augusto de Campos (“Levo-me aos teus cabelos, não a ti”), no tempo de Olavo Bilac: ele é imune às conquistas do Modernismo. Assim como o poema 5, com seu início à maneira do século XIX:

ANGÚSTIA: eis a flor marcada a ferro

Que um vento solitário, o DESESPERO

Incrustou numa pedra nua, o TÉDIO.

Nada que não possa ser encontrado naquele século entre os diluidores de Baudelaire. Segue-se um poema cujo título (que poderia ser de Thiago de Mello) é “Canto do homem entre paredes”:

As paredes suportam meus pulsos de carne.

As paredes se encaram.

As paredes indagam seus rostos à cal

E me riem perdido além do labirinto.

[…]

E as paredes são uivos mais fortes que os meus.

Fui eu quem as fechou? Se fecharam sozinhas?

Sabem que eu sei abri-las. Ignoro que sei.

[…]

Sonham que eu hei de abri-las. Ignoro mas sei.

A O rei menos o reino segue-se O sol por natural, sem que se alterem tais características. Na verdade, como se trata de toda uma série amorosa dedicada a uma “musa (muito) inspiradora”, elas se acentuam:

Solange Sohl, leoa sobre-humana

Encarcerada em uma jaula de ouro.

Solange Sohl, doutora e silenciosa

Sob o peso dos cílios.

Solange Sohl, fontana submersa.

Solange Sohl, senhora silandeira

Com o sonho tecido em seu regaço.

Solange Sohl, Solange Sohl, Solange Sohl…

Haverá afinal um primeiro salto qualitativo (ainda que a partir desse patamar ante- ou submodernista) em Ad augustum per angusta. Nessa série de dez poemas, os versos longos, como os decassílabos e dodecassílabos anteriores, e as extensas estrofes de fôlego prosaico e temática lírica dão lugar a rápidas estrofes (quadras e tercetos) em versos curtos (hexassílabos), em meio a rimas inusitadas e pinceladas de ironia, em que marca presença o tema modernista por excelência da metalinguagem.

Onde estou? – Em alguma

Parte entre a Fêmea e a Arte.

Onde estou? – Em São Paulo.

– Na flor da mocidade.

Nenhuma se me ajusta.

Oh responder quem há-de?

Arte, flor, fêmea ou…? AD

AUGUSTUM PER ANGUSTA.

“Ao alto [se vai] por [caminhos] estreitos” diz o latim do último verso. A rima entre ajusta e angusta (estreito) é, semanticamente, um achado, e formalmente promove o choque entre o coloquialismo do verbo português e o latim clássico do provérbio. Também é irônica e autorreferente: tudo se dá através de trilhas estreitas e do próprio Augusto (ad augustum). Outros exemplos da série são férreo / mister e o, míngua / lapsus linguae etc. No entanto, ainda estamos muito longe da contemporaneidade verbal da pera de Vinicius.[2]

Em Os sentidos sentidos convivem, mal, a dicção “geração de 45” e as primeiras tentativas descalibradas ou desequilibradas de experimentalismo (já no título, trocadilhesco e óbvio). Surgem as primeiras palavras-valises (aquamorta, aromaterna), algumas em mais de uma língua, o uso de substantivos como adjetivos (cuidados-orvalho), a fusão de figuras de linguagem, como descrição e metáfora (“olhar o desmoronamento grande / da tarde e o das palavras gordas”). Lê-se, na primeira estrofe do poema que dá título à série, no modo descalibrado afirmado acima:

A língua: a lânguida rainha melancálida

enrolada em seu bathbreathbanho palatino,

a sempitépida, a blendalmolhada e alqueblândulas

cobras corais como cópulas de oravoz.

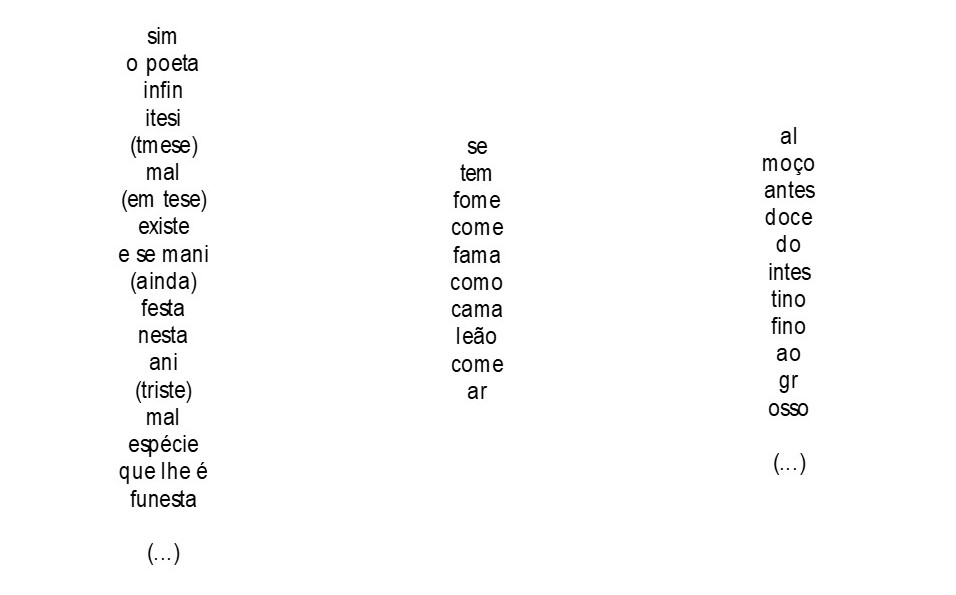

Será apenas no último poema, no entanto (“O poeta ex pulmões”), que a unidade verbal e versal será substituída por uma composição de fragmentos de palavras articulados por parêntesis, apóstrofes e anteposições – preparando a linguagem afinal desenvolvida em Poetamenos (1953) e “Bestiário para fagote e esôfago” (1955).

Poetamenos (a série), com sua fragmentação sintática e vocabular, junto à pretensa multiplicidade de leituras de fragmentos impressos em diversas cores, mas condenados à leitura linear das palavras impressas na página, nos seus momentos mais simples não parece poder se justificar, e nos mais complicados não justifica o tempo necessário para decodificar o texto. No primeiro caso está o poema que dá nome à série, em que alguns sufixos alterados (como o –edo de rochedo para aedo, resultando em rochaedo) são marcados por uma cor distinta, quando seriam igualmente distinguíveis por recursos gráficos tradicionais como a itálico ou o negrito, o que reduz o uso da cor a mero preciosismo arbitrário: não há correlação entre a impressão em cor e os timbres das palavras ou dos fragmentos, pois palavras sonoramente semelhantes aparecem em cores diferentes, como estro, em amarelo, apesar de ser uma assonância de menos, em roxo. O roxo é uma cor complementar do amarelo: mas esse grau de precisão não tem respaldo nas demais soluções. Na verdade, elas destacam, incontornavelmente, a primeira aparição significativa do preciosismo e da arbitrariedade que marcarão toda a obra de Augusto de Campos.

“Bestiário para fagote e esôfago” é um poema longo, o melhor da fase pré-concretista. Levando ao extremo o recurso da tmese, ou corte de palavras, ao mesmo tempo em que articula os fragmentos com precisão, estrutura-se (e se desestrutura) em polissemias e ambiguidades de caráter irônico, para dessacralizar a figura do poeta e do próprio autor (nomeado na última linha). Ao mesmo tempo, aponta-se para uma dimensão visual, pois tanto o fagote quanto o esôfago do título são estruturas tubulares, mas não perfeitamente cilíndricas, cujo formato é evocado, em duas dimensões, pelas formas das estrofes.

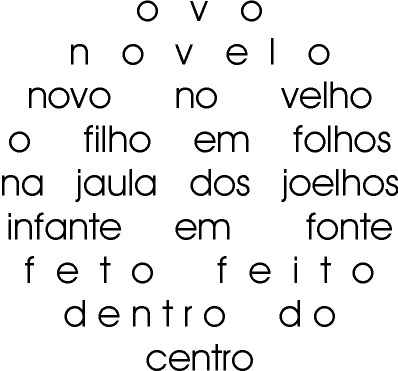

Na série seguinte, Ovonovelo (1954-1960), aparecem os primeiros poemas propriamente concretos, que são aqui, basicamente, de dois tipos: caligramas (como o que dá título à série) e “poemas sofísticos” (nomenclatura dada por mim).

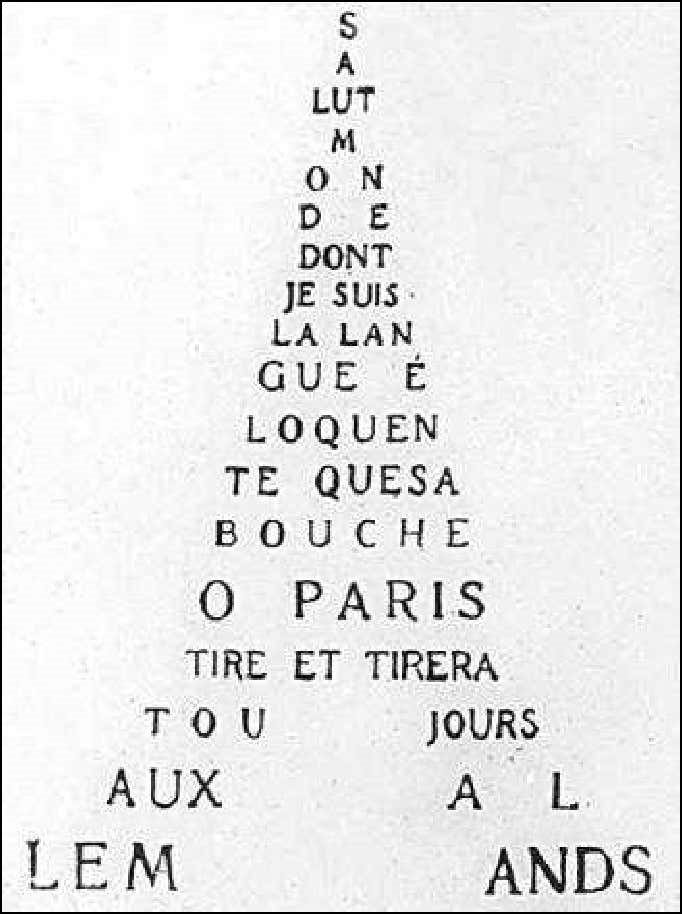

Caligrama, como se sabe, é uma “representação figurativa do conteúdo de um texto, mediante arranjo dos caracteres com que é composto”. À precisa definição do Aurélio falta ressaltar que tal representação não se dá de modo orgânico, digamos, mas inteiramente artificial: o texto é forçado a se encaixar numa forma pré-determinada, por divisões e espaçamentos arbitrários de frases e/ou palavras. Foi muito usado entre as primeiras e muitas vezes imperitas tentativas de experimentalismo das vanguardas do início do século XX, como nos Calligrammes de Apollinaire, de 1918. A data comprova objetivamente que, em meados do mesmo século, as primeiras tentativas tardias do experimentalismo vanguardista da poesia concreta, quando não eram imperitas, pois revisitavam procedimentos conhecidos, eram, por isso mesmo, retaguardistas.

Comparar aclara. Compare-se a “Torre Eiffel” de Apollinaire com o “ovo” de Campos, meio século depois:

A concepção, os procedimentos e os recursos são os mesmos nos dois casos. Muda apenas o que é preciso mudar para que nada de fundamental mude.

Notar, no “ovo” de Augusto, o espaçamento diferente entre as letras, nas três primeiras linhas, bem como os espaçamentos forçados entre as palavras nas demais, visando arredondar a forma dessa primeira estrofe, o que se repete no resto do poema. No entanto, há aqui alguma impregnação reversa da forma antevista no próprio texto de partida, através do campo semântico de palavras como ovo, novelo, folhos, dentro, centro, além de uma descrição baseada num cerrado jogo paronomástico que é, em si, exemplo de poesia verbal bem realizada: “ovo // novelo // novo no velho // o filho em folhos // na jaula dos joelhos // infante em fonte // feto feito // dentro do // centro”. Mas nada é capaz de anular a facilidade da mofada forma-fôrma-fórmula do caligrama.

A maior parte dos poemas de Ovonovelo constitui-se, no entanto, não de caligramas, mas, como referido, de “poemas sofísticos”.

Segundo Décio Pignatari, “o poema [concreto] é forma e conteúdo de si mesmo, o poema é”.[3] Para Eugen Gorimger (citado por Haroldo de Campos), “o poema concreto […] é ‘uma realidade em si, não um poema sobre’”.[4] Assim, enquanto um verso sempre versa sobre algo, o “poema em si”, se por um lado leva à aporia – pela contradição fundamental de sua pretensa autonomia face à referencialidade incontornável do signo verbal –, por outro leva a um sofisma estético. “[O] discurso sofístico não é um discurso do ser, não é um discurso filosófico. Somente persuade, pois, não significando algo externo a si, apenas manifesta o que ele próprio é”.[5] Sofisma estético, portanto – pois não filosófico. Ou, então, mantra poético.

Em um mantra o ritmo, também vazio de conteúdo referencial, é necessário para ocupar, pela repetição de uma fórmula, o lugar mental de outras palavras – o que o mero silêncio não faria –, logo, de quaisquer ideias (ou seja, de quaisquer relações mentais com o mundo, preparando então o contato com a “transcendência”). Reza, assim, o texto do poema “Uma vez”: “uma vez // uma fala // uma foz // uma vez / uma bala // uma fala // uma voz…”. Em “Corsom” se lê: “som sem cor // cor sem som // som com som // cor com cor // som sem som”. Enquanto a palavra “vida” repetida dez vezes constitui todo o texto do poema “Vida”. A não-separação entre as repetições (“vidavidavidavida…”) apenas aumenta a semelhança com um mantra – que não fica comprometida pela “aparição”, en passant, de ecos de “vi da vida”, nem pela evocação anagramática de dádiva, muito menos pelo arranjo arbitrário da linha formada pelo texto em uma espiral “mandálica”.

Depois dos poemas sofísticos (ou “mântricos”), surpreendente, errática e incoerentemente, é a vez do poema que representa, no extremo oposto da extrema reafirmação da referencialidade, o “salto participante” de Augusto de Campos, “Greve” – datado (sic) de 1961, quando a poesia concreta tinha apenas cinco anos, e enfrentava as primeiras grandes dificuldades postas diante de uma linguagem que se orgulhava de ser pouco ou nada referencial. Sob pressão do momento político, o concretismo viu-se constrangido a tentar esse famoso “salto participante” que, mais do que salto, seria um tropeço em um emaranhado de contradições. Pignatari tentaria resolvê-las teórica e retoricamente:

A poesia concreta é a primeira grande totalização da poesia contemporânea, enquanto poesia “projetada” – a única poesia consequente de nosso tempo. […] A poesia concreta vai dar, só tem de dar, o pulo conteudístico-semântico-participativo. […] É preciso jogar os dados novamente.[6]

“Consequente”, no contexto dos anos 1960, era uma das principais palavras-chave, um dos mais gastos clichês da esquerda (ao lado de coerente). Significava o contrário de “alienado”. Consequente, portanto, era o gesto que tinha engajamento político-social de esquerda, ou seja, bom, a priori. Ao dizer que a poesia concreta é “projetada” e, por isso, “consequente”, Pignatari reivindica que haveria aqui um controle das consequências, isto é, das variáveis, e também lucidez história quanto à história das formas. E ao dizê-lo assim prepara o terreno para afirmar que, sob um ato de vontade, a poesia concreta, por projetada, pode se tornar “consequente” também no sentido “conteudístico” (político). Não pôde.

“Greve” é, afinal, um bom exemplo do “salto participante” justamente por ser um poema constrangedor (como o equivalente de Haroldo de Campos, “Servidão de passagem”). Pois “Greve” não convence absolutamente como poema engajado, ao materializar seu grito de butique. A ideia de um texto em papel semitransparente, sobre outra página em que se repete inúmeras vezes a palavra GREVE em caixa alta, é brilhante, pois captura graficamente o momento político, no qual as manifestações de rua subjazem como uma presença constante por trás de todo discurso político O problema é o texto sobre a transparência, cujo final diz: “grita grifa grafa grava / uma única palavra” (isto é, GREVE). A falsidade está denotada pelo exagero: uma greve é apenas um mal necessário. Não é o paraíso na terra, a ser desejado como se anseia pelo Messias. O poema tampouco convence como poema metalinguístico, sua outra leitura possível – tendo em conta o tema da renúncia à poesia, desde então tão caro ao autor (apesar de jamais praticado: “Greve” e seu rebuscamento gráfico é o exato oposto de qualquer paralização da produção, contradição irredutível com a falsa renúncia ou a inverídica negação temática que marcaria e remarcaria toda sua obra).

Na seção seguinte, Cidade / Acaso / Luxo (1963-1965), estão duas das mais conhecidas criações de Augusto de Campos – “Cidade city cité” e “Luxo” –, sendo a primeira, provavelmente, uma de suas melhores criações (e de toda a poesia concreta).

No site pessoal do autor se encontra uma versão em animação gráfica do primeiro, na qual as raízes vocabulares que o compõem pulsam em fundo negro, enquanto a enorme palavra-valise que é o poema original desliza da esquerda para a direita pela tela.[7] Há cores, há palavras soltas pulsando, tudo parece muito “digital”, mas o acréscimo é perda. Pois o poema era e continua a ser a longa palavra composta originalmente impressa numa única tira de papel:

atrocaducapacaustiduplielastifeliferofugahistoriloqualubrimendimultiplicorganiperio

diplastipublirapareciprorustisagasimplitenaveloveravivaunivoracidade.

Aproveitando a lição de Joyce na “voz do trovão” do capítulo 1 do Finnegans wake, Augusto de Campos logrou transformar o que era a maior onomatopeia da história da literatura, mas que se limitava a reproduzir o som de um trovão, em uma síntese fônico-semântico-pragmático-visual de uma megalópole. A longa palavra-poema reproduz da cidade, em termos sonoros, sua cacofonia; em termos semânticos, sua condição urbana; em termos pragmáticos, o fragmentário de sua experiência (na sucessão de palavras cortadas encadeadas); e em termos visuais, a infindável skyline feita de uma sucessão interminável de edifícios (nas diferentes alturas das letras sobre o “horizonte” da linha – o que fica comprometido na versão animada para computador). Trata-se de uma verdadeira lição de coisas da linguagem concreta: com dois gestos, um de cortar (palavras terminadas em –cidade), outro de colar (as raízes vocabulares que restam), e alguns substantivos, constrói-se um símile da urbe.

A partir daqui o trabalho de Augusto de Campos derivará, por um longo período (1964-1970), para as artes plásticas. A colagem, à qual passa a se dedicar, é uma linguagem plástica consolidada, e o fato de ser eventualmente praticada por um poeta não faz com que deixe de ser o que é, nem que passe a ser o que não seja. Um músico não faz música quando cozinha.

Começando pelos Popcretos (1964-1966), Augusto de Campos os referirá como “expoemas” e “concreções semânticas”. Mas como diria Shakespeare, “What’s in a name? That which we call a rose / By any other name would smell as sweet”. Tais “expoemas”, apesar do nome, cheiram demais a cola para poderem ser considerados outra coisa além de colagens. A mais evidente, digamos, é “Olho por olho”, simplesmente uma colagem de recortes de revista com imagens de olhos humanos eventualmente misturadas a algumas bocas e encimadas por símbolos gráficos:

O “poema” seguinte, “SS”, pretende ser, na rebuscada concepção do autor, “a fala da tribo, detalhes-detritos da realidade, o caos antropofágico brasileiro redestruído pela manchetomania de um anarquiteto”. Mas apesar dessa verborrágica pretensão, é apenas uma colagem de letras e palavras recortadas de jornais e revistas, na qual a presença de um duplo ss é eventualmente realçada, por repetição, através da escolha de palavras como esso, miss, soviete supremo, sos. Pretenso híbrido entre ready-made e montagem einsensteiniana, resulta em uma colagem fácil bastante datada. O terceiro dos Popcretos, “Psiu”, é uma variação compacta de “SS”, enquanto o quarto, “Anti-ruído”, é uma variação “culta” (feita a partir da colagem de prefixos de palavras mais “nobres”).

Qualquer dúvida quanto à derivação de Augusto de Campos para as artes plásticas é necessariamente dirimida por sua produção seguinte, os Profilogramas (1966-1974). Profilo, perfil, grama, grafia: grafia de perfis, perfis grafados. Fotomontagens de perfis, enfim. Fato é que se trata apenas e tão somente de fotomontagens, que nada dizem para a história da poesia – e ainda menos para a das artes plásticas. Mas podem, em todo caso, ser montagens de frente. Se os “Profilogramas” 1 e 2 são, de fato, a sobreposição dos perfis de Maiakóvski e Pound (1) e de Webern e Cage (2), os seguintes são montados a partir de fotos de frente de Souzândrade e de Pagu. Se os dois primeiros funcionam como um jogo, pelo qual eventuais proximidades artísticas dos pares retratados são evocadas pela aproximação gráfica de seus perfis, os dois últimos são perfeitamente banais. Principalmente o terceiro, Sousândrade, cujo pretensioso subtítulo é fotopsicograma, mas não passa da fusão de uma foto do rosto do próprio com a de um grupo de homens sentados, provavelmente corretores da bolsa de valores de Nova York (evocação óbvia das partes mais famosas da obra mais famosa do autor, O Guesa errante).

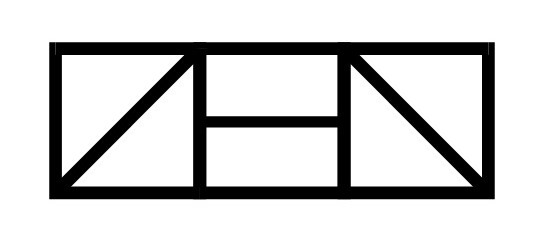

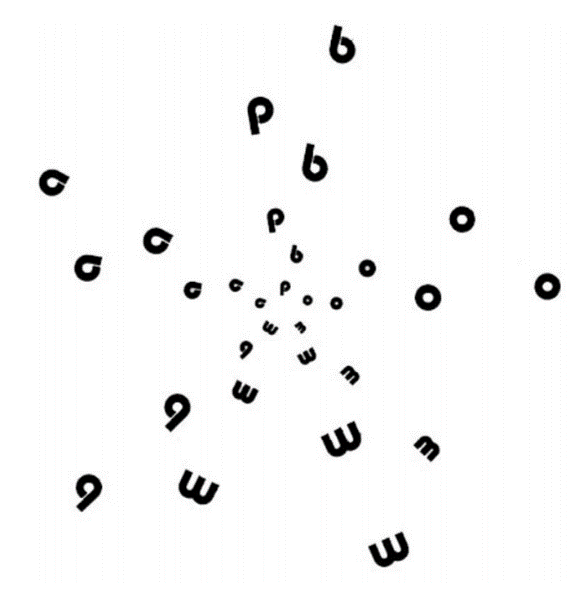

Depois de seis anos como artista plástico, Augusto de Campos retornará à poesia com Equivocábulos (1970), dos quais nos concentraremos em um dos mais conhecidos, “Rever”. Justamente, o melhor (no site do autor, como no caso de “Cidade”, há uma nova versão do poema, com cores e movimento, que nada acrescentam à econômica forma original; ao contrário, comprometem a nitidez de sua realização). “Rever” utiliza a mesma linguagem utilizada meia década antes, em 1966, por Pedro Xisto, nos seus melhores “Logogramas” (como o famoso “Zen”), em que uma só palavra é o texto, eliminando todo elemento discursivo para coisificar a palavra num todo orgânico, em que significado e significante parecem determinar-se mutuamente, e fundir-se indissoluvelmente.

O verbo rever é, em si, um palíndromo, palavra (ou frase) que pode ser lida invariavelmente da esquerda para a direita e vice-versa. Assim, sua forma lexicalizada parece traduzir motivadamente seu significado. Pois rever significa “ver pela segunda vez”, enquanto a palavra rever é visível/legível duas vezes, palindromicamente. Se não bastasse, rever também significa “voltar a ver”, e é voltando a leitura que se “revê” o mesmo verbo ver em rever.

O giro de 180º do e e do r finais iconiza a palavra, que deixa de ser um símbolo verbal para ser um signo com uma relação formal causal com o que significa. O problema é que o verbo em si não representa, logo, não soluciona, nenhum problema poético. Porque é um problema solucionado. A perfeita relação semântico-formal palindrômica que justificaria o poema preexiste no verbo em estado de dicionário, incluindo a precisa simetria da letra v e o número ímpar de caracteres, que deixa esse v simétrico no centro da palavra, como no centro do ato de rever jaz o que está sendo revisto – o que a intervenção poética, então, apenas reevidencia.

Mas o maior senão de “Rever” é a intervenção extravocabular: o fato de a palavra estar impressa duas vezes, em duas páginas consecutivas, fazendo com que seja lida-vista numa face e relida-revista na outra, em uma redundância explicativa (como se o autor estivesse inseguro com o mero revelar de uma relação significado-significante preexistente). Mesmo porque, a transparência natural do papel, à contraluz, teria o mesmíssimo efeito, como já acontecia, economicamente, no “Zen” de Pedro Xisto.

A diferença com “Zen” é cabal: neste, a estilização dos caracteres latinos convencionais gera uma relação entre as partes (sintaxe) complexa, em que o quadrado da esquerda, com sua diagonal, é a imagem especular do da direita, enquanto o quadrado do centro, com sua linha horizontal, é a síntese de ambos, numa estrutura dialética que resulta em grande carga semântica (ou referente).[8]

Pedro Xisto afirmou que pretendia representar a simplicidade de um famoso altar visto no Japão. Porém, confrontado com sua perfeita realização e o grande poder de síntese da palavra iconizada, referia-se a ele como um “poema feliz”: não no sentido da alegria, mas do sucesso, do logro, ou seja, da pertinência – assim como se diz “um lance feliz”, no qual intenção, ação e resultado, num único gesto, fundem-se enquanto se realizam. O “Rever” de Augusto de Campos é da mesma “natureza”, mas não da mesma qualidade, do “Zen” de Pedro Xisto. Sua grande diferença reside em sua grande semelhança: pois ambos são a evidenciação de um significado num significante que parecia já traduzir o primeiro antes da intervenção, o que aliás é a causa da última – como se a língua histórica, no caso desses vocábulos, fosse em si mesma (quase) poética. Daí que a diferença entre os poemas reside, afinal e necessariamente, na própria diferença entre as palavras. Ou seja, nas respectivas relações significado-significante.

Como a palavra zen tem um significado muito mais complexo que rever, o resultado de uma intervenção equivalente deve ser proporcionalmente mais complexo. Analisando-se mais detidamente “Zen”, como faz a seguir Philadelpho Menezes, um de nossos melhores críticos contemporâneos de poesia (infelizmente falecido precocemente), pode-se perceber de modo inequívoco o que está aqui envolvido em termos de linguagem morfossemântica mínima – e, em outro sentido, neste caso, máxima.

O casamento perfeito entre o design do signo verbal, sua sintaxe e sua semântica, se dá no poema “Zen”, […] onde a leitura linear da palavra zen é substituída pela visão de conjunto geométrico da forma plástica, nos remetendo à imagem de um templo oriental visto de frente, ou sugerindo, pela conformação rigorosamente simétrica, a estrutura do pensamento oriental desenvolvido sobre a composição dos opostos complementares, a simplicidade na formulação e a própria escrita chinesa, ainda hoje parcialmente pictográfica.[9]

Considero “Zen” um pequeno prodígio informacional. Agrega, em paralelo à sua estrutura tripartida, três tipos ou níveis de informação: a vocabular, ao ser a própria palavra zen estilizada; a pictórica ou diagrâmica, ao sintetizar a representação plástica de vários elementos da arquitetura religiosa japonesa (como as verticais das colunas, os quadrados das paredes e as diagonais dos telhados – ponto de partida de Xisto); e a conceitual, ao traduzir graficamente importantes preceitos do zen-budismo (a harmonia entre opostos – indicados pelas diagonais espelhadas –, o caminho do meio – na linha central horizontal –, a dialética da unidade). “Rever” é de outra dimensão, infinitamente menor.

Tal linguagem monovocabular parece realizar o sonho adâmico de todo poeta que merece o nome, dar a cada coisa seu nome “verdadeiro”, ou seja, não arbitrário, não convencional, não histórico, mas motivado (pela própria coisa, o que só é verdade nas línguas naturais na exceção das onomatopeias): “E todo nome que Adão pôs nos animais vivos, esse é seu verdadeiro nome” (Gênesis, 2, 19). Mas era apenas um sonho.

A poesia sempre buscou, mais ou menos conscientemente, aproximar nome e coisa nomeada. Essa busca, histórica, mas historicamente considerada utópica, foi afinal concebida como a busca da melhor maneira de fracassar: “A poesia é uma hesitação entre o som e o sentido” (Valéry). Principalmente porque ela deveria ser (e não seria) “o lugar onde os nomes e as coisas se fundem” (Octavio Paz); “a aplicação da palavra à coisa” (Pound); “[a linguagem em que] a palavra se torna coisa” (Sartre [sobre Mallarmé]). Daí a poesia ser referida, idealmente, como a perdida língua adâmica ou edênica a ser (não)reencontrada em meio às babélicas línguas históricas. É neste sentido que a linguagem de alguns “Logogramas” (pois Xisto, na verdade, usa mais de uma linguagem na série), assim como no subsequente “Rever”, representa mais do que parece à primeira vista em sua economia extrema (enquanto evidencia sua limitação mais do que extrema: a poesia não pode viver de criações monovocabulares, assintáticas quanto à sintaxe propriamente verbal – que é posicional/composicional). Como não se trata, no entanto, de substituir a convencionalidade histórica pelo puro arbítrio do poeta, a mútua motivação formal e semântica (a morfossemântica de uma semantiforma) se realiza, idealmente, pela evidenciação de elementos prévios do significante através da multiplicação de elementos de significado (polissemia). Como se, afinal, houvesse marcas, índices, resíduos, de uma relação ideal (motivada) significante-significado.

O principal mecanismo de “evidenciação” de relações morfossemânticas é o próprio mecanismo principal de poetização da matéria verbal convencional da língua (que, portanto, prescinde totalmente de quaisquer visualismos). Na minha formulação, poesia é a linguagem verbal recursiva discreta, em que os três termos mutuamente multiplicadores da equação são necessários.[10]

Muitos mecanismos e métodos alternativos são usados para a evidenciação morfossemântica nas poéticas “visuais”, com maior ou menor eficácia, como na caligramia de “Ovonovelo” ou na repetição de um caractere para registrar a ideia de movimento no “Velocidade” de Ronaldo Azeredo (numa sucessão de vvvvvv que afinal lembra, não por acaso, uma onomatopeia no registro das histórias em quadrinhos).

Trata-se, como “Zen” e “Rever”, de um poema monovocabular iconizante. Mais um exemplo, portanto, de uma estratégia potente e, ao mesmo tempo, impotente. A pequena poética que pode gerar (e gerou) é extremamente limitada, pela ausência de relações e correlações de sintaxe entre termos plurais semanticamente expandidos.

Outra estratégia de “evidenciação” – a mais usada e abusada por Augusto de Campos – é a utilização de tipologias motivadas, resultando no que chamo de poemas tipológicos (ou quase).

Um poema tipológico que mereça o nome é aquele em que o desenho particular de um tipo de letra participa da gênese e da realização do poema, de tal forma que essa tipologia se consubstancia idealmente ao e no texto – que não pode, portanto, ser impresso em outro tipo de letra, ao contrário de todos os demais poemas. Um soneto de Camões impresso em qualquer dos infinitos tipos existentes é o mesmo soneto de Camões, enquanto um verdadeiro poema tipológico não pode ser impresso em outro tipo sem que a informação poética que o integra e constitui se perca. Por isso mesmo, há os poemas falsamente tipológicos, a forma fácil, farsesca e epidérmica do poema tipológico. Ou seja, poemas impressos num tipo de letra incomum, “especial”, que não guarda nenhuma relação estrutural, necessária, com o texto. Neste caso, muda-se a letra e tampouco se muda o texto. Pois então a tipologia “especial” reveste, epidermicamente, o poema – que por isso continua existindo, invariável, em um tipo neutro. É o caso dos poemas da seção seguinte da obra Augusto de Campos, Stelegramas (1975-1978).

Stelegramas: estela, placa de pedra com uma inscrição, e telegrama. Uma placa de pedra com uma inscrição é algo bem sólido, se não em termos linguísticos (pois a pedra, como o papel, aceita qualquer coisa), ao menos em termos físicos. Bem mais sólido, em todo caso, que as estelas telegráficas de Augusto de Campos. Pois dos oito Stelegramas apenas dois, isto é, 25% ou um quarto, não são poemas em versos disfarçados por uma tipologia rebuscada e arbitrária. Ou seja, seis deles, 75%, são poemas em versos disfarçados por uma tipologia rebuscada e arbitrária – ou falsos poemas tipológicos.

“O quasar:” “pensa no quase amar do quasar quase humano”. Quase amar do quasar? Quasar quase humano? Trata-se apenas de uma estrela que emite ondas em frequência de rádio, como inúmeros corpos celestes. Além de trocadilhesco (e prosopopeico), “O quasar” é servido em uma tipologia “moderna”, em que cada letra é feita de vários pontos brancos num fundo negro, talvez para evocar estrelas no céu noturno. Seja como for, tal tipologia não tem qualquer relação interna com o texto, do qual é mera vestimenta, servindo, portanto, para tentar inscrever uma relação significado-significante forte em um texto poético vazio dela.

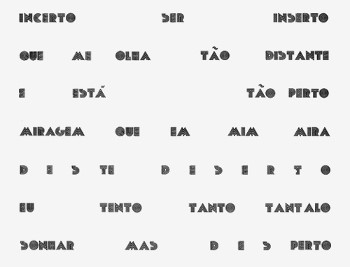

“Miragem”: “incerto ser incerto / que me olha tão distante / e está tão perto / miragem que em mim mira / deste deserto / eu tento tanto tântalo / sonhar mas desperto”: miragem que em mim mira é o tipo de aliteração que “mostra o andaime”, como diria João Cabral (com o agravante da cacofonia de “em mim mira”, enmimira). Como em “Ivo viu a uva”, percebe-se que se trata de uma aliteração a uma distância maior que a de dois oásis num deserto. Eu tento tanto tântalo é melhor, pois parte de uma convincente forma coloquial, “eu tento tanto” – que mais do que uma aliteração, é uma paronomásia –, para incorporar, num crescendo sonoro e temático, o nome, Tântalo, da personagem mitológica condenada a passar a eternidade com sede, à beira de uma fonte que se afasta quando ele tenta alcançá-la. O que importa observar é que o texto, impresso num tipo com um óbvio efeito ótico, em que cada letra é feita de várias linhas finas paralelas, tem para com essa tipologia uma relação anedótica: o poema tematiza uma miragem, logo, é impresso numa tipologia “ótica”, para não falar na disposição forçada dos caracteres formando um retângulo, essencialmente caligrâmica. O mesmo vale para a maioria dos Stelegramas, nos quais as palavras, além de impressas em tipos “especiais”, são espaçadas de um modo igualmente “especial”, ou seja, forçado, que não guarda relação estrutural com o texto. E transforma a tipologia e a diagramação em adereços (porta escancarada para o kitsch), o que por sua vez é a mais perfeita negação do rigor construtivo em geral e dos pressupostos da poesia concreta em particular.

“Memos”, a seguir, a despeito de ser mais um poema tipológico falso ou falseado, não somente é um grande poema como também é o melhor exemplar de outra vertente fundamental da obra de Augusto de Campos. Vertente inaugurada em “O quasar” e que marcará cada vez mais presença, a partir daqui, buscando resolver a artificialidade dos espaçamentos forçados como em “Miragem”. Chamei-a de poesia “aquadradada”, como se verá adiante.

Sob a tipologia mais exuberante de todos os Stelegramas, “Memos” é um pequeno tour de force poético, baseado em três versos que estão entre os melhores do autor (e aos quais o arranjo não-linear do poema acrescenta mais – e mais complexos – significados):

como parar este instante luz que a memória aflora mas não sabe reter

amargo este momento a mais que a memória morde mas não consegue amar

e passas sim passa assim passa memória assassina do momento que pas

Tudo começa pelo fato de os três versos terem o mesmo número de caracteres sem os espaços entre as palavras (56). Divididos por um número inteiro, no caso, 4, cada verso resultou em 14 linhas curtas, contendo fragmentos aleatórios do verso de partida. Se grande parte dos “pedaços” resultantes não tem sentido semântico, como eins, isqu, egue, epas, impa, aparecem também palavras inteligíveis como para, flor, nãos, amas, eter, amar, temo, amor, amem, em meio a uma terceira categoria, os híbridos, que são quase inteligíveis, como eluz, riaa, snão, ssim, omen – reproduzindo-se à perfeição como, do caos quase-amorfo do inconsciente, a memória faz aflorar à superfície da consciência as ideias-palavras que, afinal, são reconhecidas e utilizadas.

Além disso, no centro de cada grupo de fragmentos resultantes da divisão dos versos aparecem, respectivamente, memo, mori e oria, ou seja, a divisão em eco da palavra memória, tema do poema. Divisão em eco, porque a última sílaba de cada fragmento é repetida como a primeira do próximo: assim, em vez de simplesmente me-mo-ria, temos memo–mori, bem como mori–oria – de tal modo que sua reunificação forma, não mais memoria, mas memomorioria, forma recorrente surpreendentemente apropriada de grafar tal palavra. Resta acrescentar que, das três colunas, as duas últimas, circularmente, começam e terminam com o mesmo fragmento (amar e epas), enquanto a primeira forma em seus extremos uma afirmação, como éter, que parece um comentário irônico da memória sobre si mesma.

A forma final do poema é, evidentemente, a da direita. Em que tudo o que está acima descrito (e materializado na minha versão à esquerda) foi revestido por uma quantidade gigantesca de tipos de letra, na verdade, quase um tipo para cada fragmento de 4 caracteres, numa exuberância kitsch que nada acrescenta aos conteúdos semântico e estrutural-funcional do poema. Não fosse essa epiderme tipológica artificiosa, “Memos”, ao lado de “Cidade”, “Coisa” e “Coração / Cabeça” (ver adiante) seria um forte candidato a compor o conjunto dos melhores poemas de Augusto de Campos.

Nos poemas pseudotipológicos dos Stelegramas termina o primeiro grande período da obra de Augusto de Campos, antologiado em Viva vaia. Quinze anos depois, uma segunda coletânea, Despoesia,[11] cobrirá toda sua produção entre os anos 1980 e 1994, com exceção de “Não”, poema-xerox de edição autoral (mais tarde reeditado) e de algumas excursões pouco consequentes, e logo datadas, em holografia.

Em meio à reiteração de várias linguagens já presentes na primeira coletânea, Despoesia é um volume repleto dos cacoetes, truques e arbítrios a que afinal se reduziram, quase completamente, as defesas por rigor, construtivismo e invenção explicitadas pelo autor durante décadas. Rigor pressupõe submissão a procedimentos precisos e estritos. Aliado ao construtivismo, impõe que se parta dos elementos internos de cada texto, que o constroem, para chegar a uma estrutura final que – através de procedimentos inovadores – afinal materialize a inventividade. Mas o que tudo isso tem a ver com meras fórmulas, que como fôrmas podem ser e são aplicadas aos mais diversos e distintos textos? Em um deles, “Pós-soneto”, o autor se confessa cansado da poesia: “quando eu sabia fazer poesia / […] / agora que eu cansei […]”. Veremos o quanto isso é verdade.

Por exemplo, no poema em homenagem a sua mulher, “Ly”, esse cansaço é evidente. Seu texto se resume a esta banalidade: “eu e você uma só pessoa”. Como, então, travestir uma frase tão banal num poema de “vanguarda” (conforme ainda e sempre advoga o autor), mas sem muito trabalho (dado o cansaço)? Transformando em fórmula a lição de “Memos”. Ou seja: contando o número de caracteres da frase (descontados os espaços entre as palavras), e constatando os números inteiros positivos pelos quais é divisível. “Euevocêumasópessoa”: a frase fica, assim, com 18 caracteres. O número é divisível por 2, 3, 6 e 9. Como se trata de um poema de amor monogâmico, que envolve duas personagens, escolha-se o número 2. Como resultado, a frase ficará dividida em 9 linhas de 2 letras cada, dispostas, portanto, numa mancha retangular – logo, geométrica – e difícil de ler, dadas a divisão aleatória das palavras e a ausência de espaços entre elas (geometria e dificuldade que facilmente falseiam rigor e inventividade; notar que o e de você não está acentuado, gerando um segundo eu na quarta linha, o que justifica muito pouco, ou nada):

![]()

Se esse truque aritmético-geométrico fosse usado exclusivamente em tal poema, não seria um truque, seria uma solução. Porém, trata-se do mesmíssimo procedimento não só já usado em “O quasar” e “Memos” como invariavelmente aplicado, a partir daqui, a distintos – e incontáveis – textos: de fato, trata-se de um truque, de um cacoete, de uma fórmula, de uma fôrma. Ou do exato oposto de rigor, construtivismo, invenção – e economia. Tantos são os poemas assim tratados que afinal se inserem na longa série por mim chamada de “aquadradada”, já que suas formas finais, invariavelmente a partir de uma só frase, ficam sempre entre o quadrado e o retângulo.

“Afazer”: “excesso de exser poesia afazer de afasia”. Para azar do autor, não há o que fazer, pois a frase de partida, descontados os espaços entre as palavras, para seguir a fórmula, resultou em 34 caracteres, múltiplos de um número primo, e assim divisíveis só por ele – 17 – e por 2. O resultado seriam longas 17 linhas de 2 letras, ou meras 2 linhas de 17 caracteres, o que não pareceu interessar. Como sair do impasse? Por um dos caminhos mais fáceis, isto é, mantendo arbitrariamente dois e apenas dois dos espaços da frase, que somará 36 dígitos, lindamente divisíveis por 6: “excessodeexser poesia afazerdeafasia” (a seguir, a primeira etapa da minha versão reconstrutiva do processo empregado):

Juntando-se, agora, o último ingrediente, isto é, o fermento de uma letra rebuscada e “cheia” (para não falar da “bandeja” do fundo negro), chega-se à forma final do “bolo” decorado servido pelo autor, devidamente quadrado:

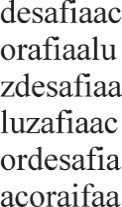

“Fiaminghi”: “desafia a cor afia a luz desafia a luz afia a cor desafia a cor afia a”. Descontados os espaços, a frase tem 54 caracteres. O que é igual a 9 x 6:

Aqui, o truque para chegar ao quadrado desejado (e não o mero retângulo primeiramente assim obtido), para melhor imitar a linguagem pictórica de Fiaminghi, não foi a adoção uma tipologia obesa, mas a manipulação dos espaços entre as letras em caixa alta. Trata-se, afinal, de um falso quadrado, feito de 6 linhas de 9 elementos:

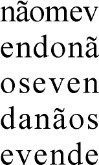

Há uma incompatibilidade de base entre a linguagem concreta e o poema longo (que não cabe detalhar aqui). Como Augusto de Campos pretendeu, neste caso, escrever um poema longo – pois a ideia é reproduzir a estrutura imagética de um quadro abstrato geométrico-modular de Fiaminghi –, repete a frase 8 vezes, ao longo de 6 estrofes-quadrados, apenas a iniciando em pontos diferentes. “Nãomevendo”: “não me vendo não se venda não se vende”. Sem os espaços, tem-se 30 caracteres, ou 6 x 5:

Desta vez, o quadrado final foi novamente conseguido pela tipologia “gorda”:

O poema parte de uma coincidência das formas verbais: não me vendo, isto é, ver, vender e vendar. Arnaldo Antunes cometeu várias páginas deslumbradas sobre esse poema, espantado pela polissemia possibilitada pelos homônimos.[12] Mas, convenha-se, esses homônimos em particular são tão óbvios na língua portuguesa que costumam ser encontrados nos ensaios imperitos de jovens poetas aprendizes, deliciados com a própria “descoberta”.

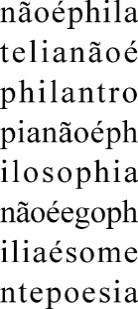

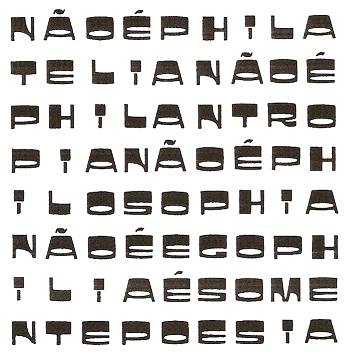

“Poesia”: “não é philatelia não é philantropia não é philosophia não é egophilia é somente poesia”. A frase, sem os espaços, soma 72 caracteres, ou 9 x 8. O que explica a esdrúxula opção pela grafia arcaica, com phph no lugar dos ff: se grafada com ff, tal frase teria 67 caracteres, um número primo, logo, não divisível em números inteiros. O poeta cansado, para não desperdiçar uma frase (“não é filatelia não é filantropia não é filosofia não é egofilia é somente poesia”), somou-lhe 5 caracteres pelo uso arbitrário da grafia antiga, e assim conseguiu seus belos e aquadradáveis 72 caracteres:

No entanto, como mais uma vez o autor preferiu aqui o quadrado ao mero retângulo, eis a velha tipologia “gorda” de volta (por que tantas vezes quadrados, e algumas retângulos, é uma questão esotérica demais para minha compreensão):

Ezra Pound, tantas vezes idiossincrático e tantas vezes brilhante (mas cujo apoio a Mussolini não pode honestamente ser resumido a mera idiossincrasia – ou à ignorância política ad hoc), diria que a melhor crítica de poesia se faz não pela análise, por mais rigorosa, mas pelo próprio procedimento poético. Sendo Augusto de Campos um notório poundiano, em respeito a isso adotei, paralelamente à análise rigorosa, tal procedimento. Assim, para a prova dos nove – como se ainda necessário – de que se trata apenas de um truque fácil, fiz eu mesmo meu poema “aquadradado”.

Primeiro pensei em uma frase: “a terra lavada de sol o rosto lavado de suor”. Depois, achei-a banal demais, e aumentei sua complexidade: “lavra a pá o pó da terra a palavra a terra do pó” (isto é, a condição humana). Tem-se agora duas inversões perfeitas marcando a comparação (lavra pá / palavra; pó da terra / terra do pó), recorrências sonoras precisas (pá / pó) e divisibilidade exata (36 caracteres, ou 6 x 6). Mas mesmo a primeira frase já é poeticamente mais significativa do que, por exemplo, “eu e você uma só pessoa”. Portanto, poderia bem ser “tudo bem no ano que vem” (18, divisível por 2 e 9). Enfim, fiquemos com a frase menos banal. Eliminei os espaços (“lavraapáopódaterraapalavraaterradopó”) e dividi seus 36 caracteres em seis linhas iguais:

Eis meu poema perfeitamente augustiano. Sua mancha retangular vertical, cortada pelas linhas horizontais dos caracteres, delineia a miniatura de um campo arado visto de cima. Pura sorte, pois apliquei uma fórmula, um truque, um cacoete, uma fôrma, a uma frase qualquer.

A fórmula resulta, necessariamente, em fragmentos de palavras que são, na verdade, ruídos, pois dizem e não dizem do que diz o poema, logo, se contradizem. Por exemplo, eu poderia explicitar que em meu poema “agrário” aparecem pão, aterra, pala, ala, ater, ate e ter, além de avra, ra, rado etc., alguns do campo semântico do poema, outros não, uns com sentido, outros não. Do que se conclui que, quando se juntam letras, formam-se palavras.

Em todo caso, escolhendo tipos “especiais”, posso: 1. aquadradar meu poema (como em “Nãomevendo”); 2. pôr um fundo negro (como “Afazer”); 3. usar um tipo “temático”: neste caso, fazendo cada caractere lembrar uma hortaliça vista de cima a certa distância da horta.

Os poemas “aquadradados” de Augusto de Campos comportam ainda uma variação um pouco mais complicada, pois não verdadeiramente complexa (ao se valer dos mesmos mecanismos), que são os poemas em losango (quadrado com variação dos ângulos). Um deles é “Viv”. Outro é “Geraldo” – na verdade, uma composição de um poema aquadradado retangular e outro em losango. Uma frase de 95 caracteres é dividida em duas, de 63 e 32. A de 63 resulta num retângulo de 7 x 9; a de 32, em um losango em PA (progressão aritmética) de base 2, com linhas de 2, 4, 6, 8, 6, 4 e 2 caracteres (mera variação da divisão simples dos poemas “aquadradados”). O losango é então encaixado no retângulo à direita, deformado para lembrar um registro em perspectiva:

O resultado é elegante, e parece complexo sem comprometer a elegância. Mas apenas parece. Reza a banalidade do texto, lido em sequência na primeira parte em branco: “Geraldo cria quadrados que são quase losangos que são quase hexágono[s]”. Etc.

O segundo truque mais usado em Desposia é o que chamei de “gordura numérica controlada”. Gordura, evidentemente, nada tem a ver com rigor, construtivismo ou economia; ocorre que a obra coligida em Despoesia muito pouco tem a ver com economia, construtivismo ou rigor. Esse segundo truque é ainda mais fácil do que o aquadradamento, pois não requer sequer a tabuada do nove. Basta escolher uma letra qualquer e repeti-la para ocupar os espaços entre as palavras. Depois, aumentando a adiposidade do poema, intercala-se uma linha inteira dessa mesma letra entre cada linha do texto.

Exemplo em i: “Inestante. O texto é, como sempre, bem simples, segundo convém ao cansaço do autor: “os livros estão de pé na es [tante] / a vida cada vez mais dis [tante] / morrer já não é bas [tante] / escrever é quase tão desgas [tante] / este instante já é outro ins [tante] / os livros estão de pé na es [tante]”. Simples e em versos metrificados: o primeiro tem 9 sílabas métricas, um eneassílabo; o segundo tem 8, um octossílabo; o terceiro, 7, um popular heptassílabo, ou redondilha maior; o quarto, 10, um decassílabo etc. Aqui o problema é, portanto, travestir, sem muito trabalho, um cansado texto em tradicionais versos rimados em um poema tardo- ou revanguardeiro.

O autor optou, primeiro, por eliminar as sílabas contendo a rima: um poema de “vanguarda” não precisa de rimas (apesar de nem sempre conseguir evitá-las); depois, já que o primeiro verso fala em livros, e como os ll na tipologia escolhida lembram, lado a lado, lombadas de livros, encham-se e preencham-se os espaços entre as palavras com ll, em números variáveis, desde que resultem numa forma final retangular (de novo). Tudo passa a parecer uma estante. Não obstante, uma estante inteiramente ensebada pela gordura do procedimento. Gordura tipológica que impregnará agora internamente vários poemas, e assim, externamente a eles, o próprio livro, por sua repetição.

Exemplo em t: “Tvgrama”: “ah mallarmé / a carne é triste / e ninguém te lê / tudo existe / pra acabar em tv”. A ideia é que os tt evoquem cruzes num cemitério. Bonito. Mas nada rigoroso, construtivo, inventivo – apesar das aparências –, muito menos econômico.

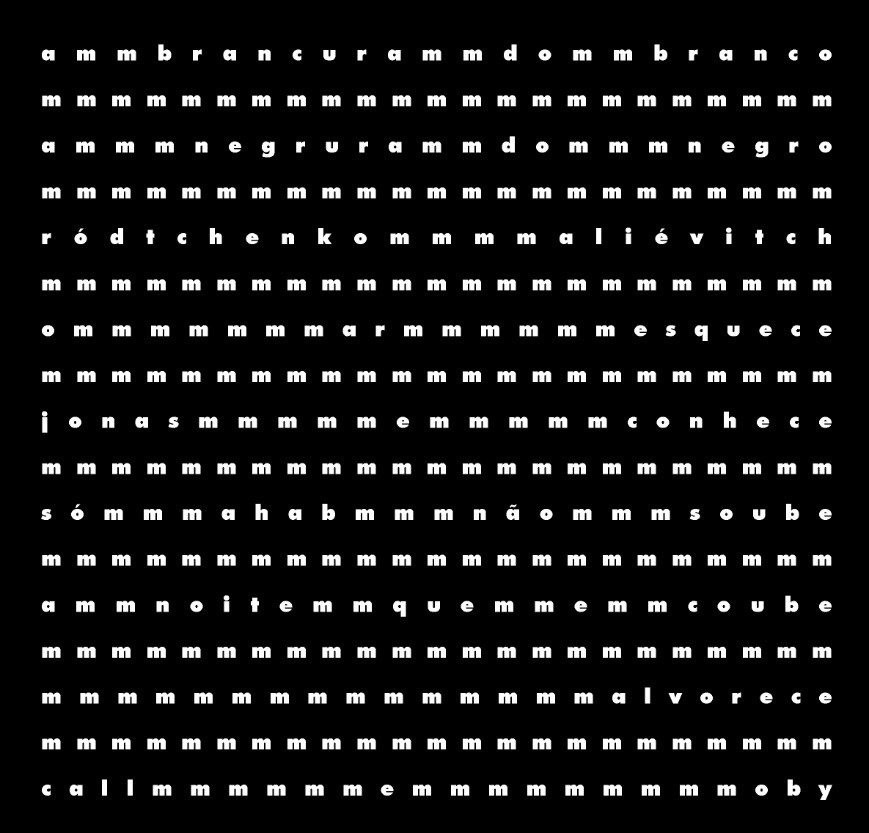

Exemplo em m: “Cançãonoturnadabaleia”: “a brancura do branco / a negrura do negro / ródtchenko maliévitch / o mar esquece / jonas me conhece / só ahab não soube / a noite que me coube / alvorece / call me moby”. O texto, menos cansado que os da maioria do livro, é por isso mesmo melhor que a maioria. Pois se trata do monólogo de uma baleia culta, que ao final se revela a Moby Dick de Hermann Melville.

Primeiro, para falar de sua solidão em meio à imensa monotonia do mar, ela evoca a alternância entre a “brancura do branco” (a espuma das ondas, as nuvens no céu) e a “negrura do negro” (o mar e a noite), citando em seguida dois artistas plásticos da vanguarda russa do início do século XX que adotaram tais procedimentos, Maliévitch (o criador da pintura em branco sobre fundo branco) e Ródtchenko (fotógrafo “abstrato” e artista gráfico que fotografava em preto e branco). Então, explicita a indiferença do mar, que a “esquece”, para depois evocar um nostálgico momento melhor, e ainda por cima bíblico, quando teve a companhia de Jonas (“me conhece”). Segue-se um lamento explícito – mas metonímico – pela insensibilidade da perseguição moderna, da pura vontade técnica versus a pura força da natureza, personificada no capitão Ahab, da obra de Melville (“só ahab não soube”). Tudo isso em meio a sofisticadas recorrências sonoras, como entre “maliévitch” e “mar esquece”, ou “que me coube” e “call me moby” (paráfrase da famosa abertura de Moby Dick). Pena que o autor tenha “embelezado” e ocultado gordurosamente esses bons versos numa profusão de mm que, sabemos, servem para “aquadradar” o poema e, isto feito, evocar, pelo design tipológico escolhido no catálogo, as ondas do mar (principalmente acrescentando a impressão em branco – espuma – sobre fundo negro). Mas o que tal evocação arbitrária e adiposa, repetida ao longo de tantos poemas, tem de rigor, construtivismo, invenção e, principalmente, economia?

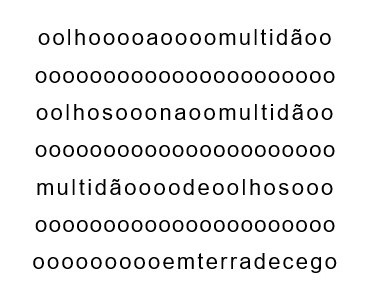

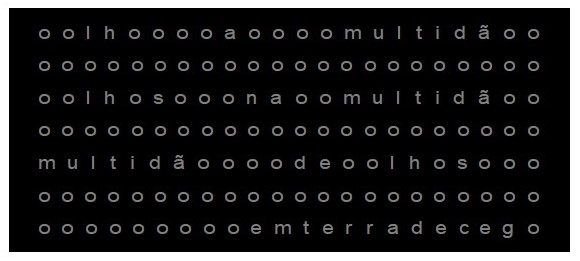

Repetindo o procedimento poundiano de crítica prática, cometi meu próprio poema “gorduroso”. Em homenagem a Edgar Allan Poe, o inventor da modernidade poética, que escolheu o fonema ô, em função de seu som grave, para embasar a criação de “The raven”, escolhi a letra o. Como um o é redondo como um olho, a palavra tema, escolhida a seguir, foi esta. Sua necessária multiplicação, decorrente do uso da fórmula “augustiana”, fez-me pensar em uma multidão. Daí, foi rápido.

Primeiro, um texto “seco”, “esperto”, ligeiro, com frases-variações do tema escolhido: “olho a multidão / olhos na multidão / multidão de olhos / em terra de cego”. Depois, foi só encher de oo tanto os espaços entre as palavras quanto uma linha inteira entre cada verso, com o único cuidado de que todos no final tivessem o mesmo número de caracteres, para obter a forma aquadradada:

O número de repetições da “letra-tema”, entre cada palavra, é sempre externo ao texto, apesar de Augusto de Campos se esforçar em distribuí-la com alguma simetria. Neste caso, aproveitando-me do fato de os olhos andarem aos pares, melhorei a arbitragem dessa geometria, com o uso somente de pares de oo ou de seu múltiplo, quatro (na quinta linha, na palavra olhos ladeada, à direita, por três repetições [oolhosooo], a quarta repetição está antes do s). Eis, em todo caso, meu poema “gorduroso-icônico-geométrico”, que também ganhou uma versão em tipologia “especial” e cor idem (“cinza-urbano”), em fundo devidamente negro:

Notar que na última palavra, cego, da frase “em terra de cego”, há a única incidência de um o não pareado em todo poema, “iconizando” e “presentificando”, assim, o resto elidido do provérbio: “quem tem um olho é rei”.

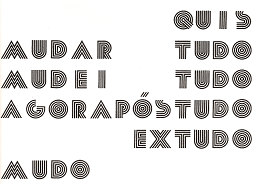

Integra Despoesia o famoso “Pós-tudo”, alvo de um dos muitos – e muito ruidosos – embates do autor, dessa vez com o ensaísta Roberto Schwarcz. Este apontara no poema sua arrogância (quis mudar tudo, mudei tudo etc.), enquanto Campos, arrogantemente, acusou o crítico de não saber lê-lo. Porque o poema conteria uma salutar dose de autoironia, na montagem da palavra ria pela ligação de três caracteres de três linhas distintas, seguindo verticalmente o fim do verbo mudar. O que não é consistente nem convincente: o poema tem uma leitura linear horizontal tradicional. De fato, o problema maior e intransponível de “Pós-tudo” é ser um fraco poema em versos curtos, apesar de (mal) disfarçados por uma tipologia rebuscada e arbitrária, na linha dos piores Stelegramas. Além (aquém) da tipologia, não há nada que qualquer poema curto do alto modernismo não tenha feito mais (menos) e melhor.

quis

mudar tudo

mudei tudo

agora póstudo

extudo

mudo

Trata-se de um poema constituído de frases. Frases perfeita e simplesmente gramaticais, centradas em dois verbos, querer e mudar, na primeira pessoa do singular – portanto, não na categoria neutra e substantiva do infinitivo. Tais frases, além disso, se não têm todas a mesma medida (número de tônicas), mantêm-se na faixa habitual dos versos em português, que historicamente variam do monossílabo ao dodecassílabo. Trata-se, em suma, de um pequeno poema em versos livres, centrado na pessoa do poeta, ou seja, no eu lírico. Não por acaso, seu tema é um dos mais tradicionais da poesia lírica: a própria poesia do autor. Completando sua caracterização como poema lírico, é devidamente rimado (tudo / extudo / mudo).

Há alguns duplos sentidos: depois de tudo, mudo de novo (mudar outra vez e outra vez emudecer); extudo, que evoca estudo, isto é, penso mudar de novo etc., o que não basta para impedir que se trate de versos comuns, além de banais. Nada que possa ser modificado por uma tipologia “especial” – ou por uma disposição gráfica arbitrária (quis e agora não fazem parte de suas respectivas colunas de paronomásias):

Resta acrescentar que a tipologia “ótica” escolhida é datada, e em seu rebuscamento antieconômico, kitsch. Portanto, nada muda.

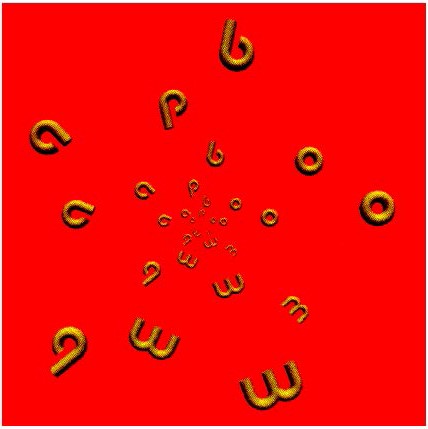

Integra a antologia mais uma variação do recorrente poema “Bomba” – já produzido em letraset, depois em silkscreen, holografia etc., e agora na reprodução impressa de uma animação em computação gráfica. A reprodução impressa de uma animação em computação gráfica, a reprodução impressa de uma animação em computação gráfica, a reprodução impressa de uma animação em computação gráfica é uma redundância que beira o absurdo: a animação em computação gráfica partiu de uma versão original impressa, estática, e é agora rerrerreproduzida em uma versão impressa, estática.

Trata-se de uma realização tão complexa quanto impecável, como demonstram, por exemplo, as longas 16 páginas a ele dedicadas, em Poesia visual – vídeo poesia.[13] O único senão é que o poema não se sustenta.

Ele explora as recorrências entre os vocábulos poema e bomba (as letras o, m, a, a relação de inversão visual entre p e b etc.) a partir de uma frase de Sartre, “le poème est la seule bombe” (“o poema é a única bomba”), derivada de outra metáfora de Mallarmé, de origem política. O ponto fraco de toda a construção é justamente seu alicerce ser uma metáfora-ideia (e não, por exemplo, uma metáfora descritivo-comparativa). Mais exatamente, uma metáfora-opinião. Poemas podem ser “bombas” na opinião de Sartre, assim como livros ser “bombas” na opinião de Mallarmé, mas isso são apenas opiniões. E o poema explora e esgota as relações dos significantes poema e bomba de uma maneira que só se justificaria caso tais relações traduzissem materialmente relações objetivas de significado. Se isso é verdade, por exemplo, no caso de “Rever”, não o é em “Bomba”. O que o implode em uma sofisticada, complexa e trabalhada idiossincrasia, pela qual se constrói um poema-bomba (na disposição centrífuga das letras das duas palavras) com tal aparato visual-estrutural que tudo se passa como se poemas fossem de fato bombas – quando, na verdade, poemas são poemas.

“Bomba” afinal resulta em uma completa contrafação, que o implode. Pois parte da linguagem da palavra-coisa dos melhores “Logogramas” de Pedro Xisto para ilustrar/fabricar o falso rigor de uma relação que, na verdade, é de outra natureza: não episteme, conhecimento (descrição de uma relação objetiva), mas doxa (opinião). A frase de Sartre não escamoteia seu caráter de metáfora (e opinião) da metáfora original. O poema não faz outra coisa (Augusto de Campos imprime as frases de Sartre e de Mallarmé como epígrafe, o que nada tem de contraditório com a escamoteação do poema – que é de linguagem: acontece que, sem tais frases, justamente por se tratar da ilustração de uma opinião, o poema sequer poderia existir: poemas não são bombas).

Primeira versão pouco “explosiva”, letraset (1987):

Segunda versão impressa, um pouco mais “explosiva” (1997):

Versão em animação gráfica des-animada pela re-impressão em papel:

As letras “explodem” exuberantemente amarelas em fundo vermelho, mas não se fragmentam. Ao contrário: parecendo pequenos pedaços de fios de cobre, emergem da “explosão” metálicas, intactas, reluzentes. Essa versão é manifestamente inferior, pelo pesado aparato gráfico, à de 1997, mais leve, mais arejada, mais expansiva. Como disse Lloyd Wright, mas Augusto de Campos parece não ter escutado em meio a tantas “explosões”, “menos é mais” (“quando mais é demais”).

Despoesia conta, em meio aos seus 41 poemas, com duas criações bem concebidas e bem realizadas.

Em “Coisa”, há um texto multilíngue e multirrecorrente, feito de fragmentos, citações, nomes e rimas muito raras, mas ainda fluente e sonoro: “this funny thing / coisa acaso i ching / lauzeta little wing / l’olors bernart che move / o sol cala o sol chove / cole dante jimi guido arnaut / em que aur aer air ar talking about / il sole qual a chave / o que for called love / chiamato amore / dói / para que eu trove”. Augusto de Campos, no entanto, afoga-o no adereço carnavalesco de todo um catálogo de tipologia.

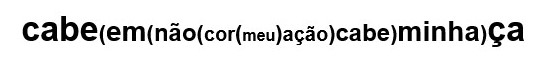

“Coração / Cabeça” é um exemplo de linguagem estrutural usada com rigor e beleza despojada, “intrínseca”, em uma sintaxe inteiramente não-gramatical.

“Coração” parece pulsar para fora, a partir do centro em (minha), numa sucessão de diástoles marcadas pelos pares de parêntesis, para terminar em cor e ação, ao mesmo tempo que parece pulsar para dentro, numa sucessão de sístoles marcadas pela contração do tamanho das letras, enquanto o texto pode/deve ser lido tanto do centro para fora quanto de fora para o centro, ganhando e perdendo, inversamente, sentido: “minha cabeça começa em meu coração”; “coração em meu começa cabeça minha”.

“Cabeça” é em tudo semelhante, apenas para ser em tudo contrário: “meu coração não cabe em minha cabeça”; “cabeça em minha não cabe coração meu”.

As dicotomias e ambiguidades entre razão e emoção, o eu e o mundo, o dentro e o fora, o de dentro para fora e o de fora para dentro, os pensamentos que se expandem e os sentidos que se introjetam, o coração que pulsa e a cabeça que ecoa, estão contemplados, integrados e sintetizados nesse par de poemas feito das palavras mais simples e da estrutura mais complexa (tanto internamente quanto nas inversões dos elementos do par).

A lamentar, como sempre, o vezo ou vício “visualista” que aqui traveste a simples e limpa beleza semântico-estrutural do poema com uma enorme carga de tipologia e cor que nada lhe acrescenta – mas quase tudo compromete: além da clareza e da leitura fluente, também a simplicidade e a beleza simples são afogadas. É como se o autor não confiasse no poema e em sua estrutura sintático(posicional)-semântica, tendo de vesti-los, revesti-los, travesti-los de “poesia visual” com tipologia e cores arbitrárias. O desenho pesado das letras, tromb-ótico, é um equívoco especial, dada a fluidez pulsátil que o poema mimetiza.

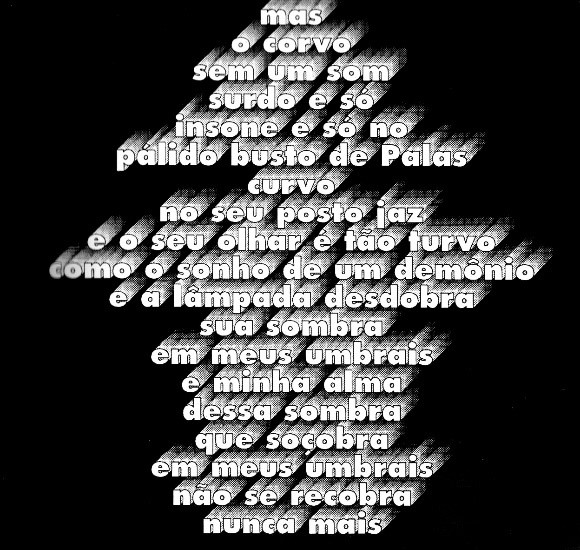

Dezesseis “intraduções” completam a antologia. “Intraduções” são aquelas traduções de próprio punho que Augusto de Campos compromete pelo afã “visualista”. Assim, uma estrofe de “O corvo” de Poe ganha um “vanguardista” travestimento em computação gráfica, com letras em “profundidade” e fundo negro. Afinal, trata-se de um corvo. Para poder distribuir o texto no formato que interessa ao “intradutor”, sacrificam-se a estudada métrica e o incomum ritmo do original – que associados à sua intrincada estrutura rímica e à concepção do conjunto, tornaram-no um clássico moderno. O que interessa é realizar uma ociosa “ilustração” tipológica do peso sombrio da cena, executável com apenas um comando por quem conheça a ferramenta “extrusão” de mais simples programas gráficos:

Dizer que isso é kitsch é uma ofensa ao kitsch.

Augusto de Campos, além de orgulhosamente explicitar, na orelha da primeira edição de Despoesia, o pequeno número de seus poemas (então) recentes, também tenta insistentemente, página sim outra também, redecretar a morte da poesia – pois com ela morta e enterrada, fica o poeta cansado dispensado de mais trabalho: “um som que não soa” (p. 17), “poesia, afazer de afasia” (p. 23), “quanto mais / poeta menos / dizer” (p. 25), “escrever é quase tão desgas [tante]” (p. 29), “poetas / chega de poesia” (p. 31), “agora pós tudo / […] / mudo” (p. 35), “agora que cansei [de poesia]” (p. 105), “renuncia à doce idiotia da poesia” (p. 131). A pergunta inevitável é: não seria então mais indicada a digna aposentadoria do silêncio? As publicações subsequentes a Despoesia, tornam, portanto, parte importante de seu discurso apenas isso, discurso.

Além disso, a criação posterior à antologia, divulgada primeiro de forma esparsa, não apenas confirma o quadro geral da obra como revela uma intensificação do uso e do abuso de recursos digitais, resultando em um hiper-kitsch.

Trata-se, segundo o autor, de “uma homenagem ao grande poeta barroco, D. Luis de Góngora y Argote (1561-1627) para celebrar os 450 anos de seu nascimento. O texto é a tradução da Estrofe XXIV do seu poema Polifemo y Galateia”.[14] Mas por que esse texto, fazendo uso dos recursos mais óbvios e batidos de uma logo datada computação gráfica (então usados em folhetos de comida delivery), além de estar em amarelo, foi colocado sobre uma esfera azul e a esfera sobre um quadrado magenta? Teria algo a ver com a imagem de uma salamandra sobre uma pedra, como o texto “arredondado” sobre a esfera azul? Seria ela uma evocação da esfericidade do sol, também citado? Seria a concepção do autor de um reneotardobarroco para o século XXI? Sim, Góngora era barroco, nem por isso ilegível: o texto dessa tradução é incompreensível, em mais de um sentido, e não por motivos gráficos.

No livro seguinte de Augusto de Campos, Outro,[15] retornam, não a mera repetição dos principais procedimentos dos livros anteriores, mas a facilitação e a diluição desses procedimentos. Se antes eles não eram sempre sobrepostos, como regra são agora utilizados em poemas ao mesmo tempo falsamente tipológicos e falsamente aquadradados: há o virtual abandono da divisão aritmética dos caracteres, com o aquadradamento sendo obtido pelo mero uso de ferramentas gráficas.

“Deuses”: “deuses / doam / dados / doados / deuses / doem”. Deuses doem? Há de ser o imperativo de doar: “doem, deuses!”. Deem dádivas. Mas a armadilha paronomástica faz com que o presente do indicativo de doer ecoe incontornavelmente: “os deuses doem…”. Quanto à forma, o procedimento padrão de dividir o texto, depois de eliminados seus espaços, em seus múltiplos, é impossível, pois aqui se trata de um número primo (31). Para piorar, as palavras-versos de “Deuses” não têm o mesmo número de caracteres: portanto, apenas digitadas, ficariam irregularmente alinhadas à esquerda.

deuses

doam

dados

doados

deuses

doem

Para aquadradar (ou, mais precisamente, retangularizar) linhas com número variável de caracteres impõem-se então a blocagem do texto, determinando arbitrariamente espaços diferentes entre os caracteres:

deuses

doam

dados

doados

deuses

doem

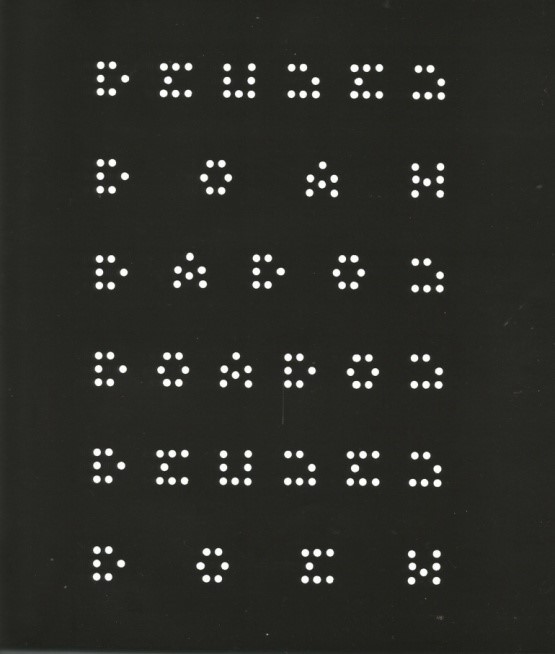

A imitação de um dado chega então às raias da perfeição decorativa, com letras constituídas de pontinhos brancos sobre um fundo negro.

“D?vida”, literalmente ao contrário, é feito de letras com pontinhos pretos sobre fundo branco. O texto é isto: “que / poesia / poderia / dizer / a / dúvida / de / ser?”. Não sei dizer. Tampouco sei o que justifica cercar cada palavra-verso de vários pontos de interrogação: “???que??? / ??poesia? / ?poderia? / ??dizer?? / ????a????” etc. Mas sei o que o determina: aquadradar o poema, desta vez pelo acréscimo arbitrário de vários pontos de interrogação em cada linha, até que todas tenham o mesmo número de caracteres.

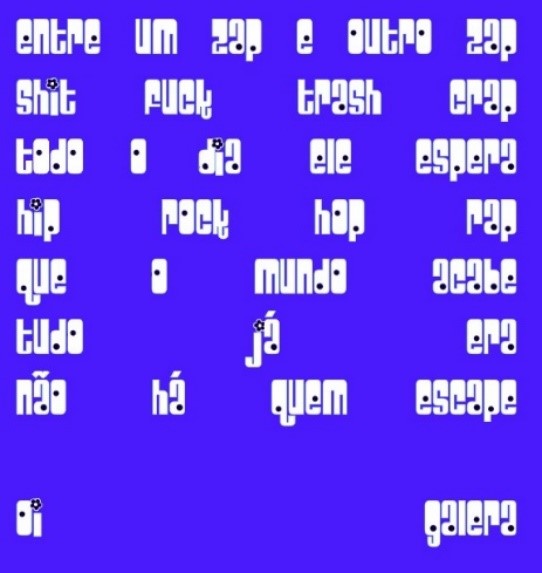

“Tvgrama 3” inova ao adotar uma chave pop. “Entre um zap e outro zap // shit fuck trash crap // todo o dia ele espera // hip rock hop rap // que o mundo acabe // tudo já era // não há quem escape // oi galera”. Mas nada melhora. Pois cita estilos agressivos como o rap em meio a frases de gírias regressivas ou tardodatadas, como “tudo já era” e “oi galera”. Para piorar, trata-se de um poema em versos gramaticais rimados, com métrica tradicional portuguesa, oscilando perto das medidas populares das redondilhas maior (7 sílabas) e menor (5):

entre um zap e outro zap (6)

todo o dia ele espera (6)

que o mundo acabe (4)

tudo já era (4)

não há quem escape (5)

oi galera (3)

O aquadradamento é mais uma vez forçado por blocagem, enquanto o travestimento tipológico é particularmente questionável. O tipo utilizado segue um marcado estilo anos 70, ou seja, “power flower” – literalmente: com direito a florzinhas no lugar dos pingos do ii. Seria kitsh, se não fosse mais uma ofensa ao kitsh. Não bastassem as florzinhas e o tipo ingênuo-arredondado, há ainda um fundo azul “era de aquarius”. Poderia ser, então, uma ironia com a desinteligência juvenil-satisfeita de grande parte do pop, caso houvesse qualquer marca convincente de registro irônico. Como não há, não é.

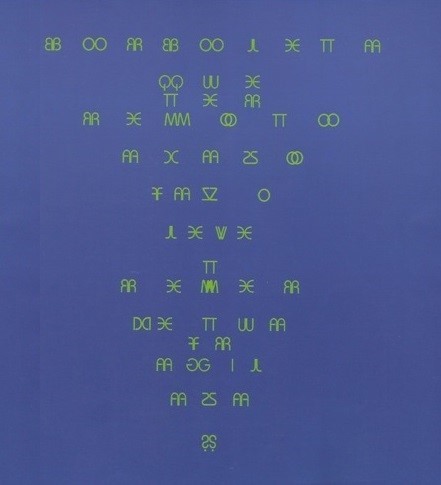

“Ter remoto”: “borboleta // que // ter // remoto // acaso // faz o // leve // t // remer // de tua // fr // ágil // asa // ?”. Se “Tvgrama 3” tem florzinhas e fundo azul, “Ter remoto” tem fundo azul e borboletas. E muitos trocadilhos, a começar do título, um jogo de palavras óbvio com terremoto. O tema do poema é a velha fábula alegórica sobre as consequências imprevistas, traduzida pela borboleta que bate as asas no Pacífico e gera um furacão no Atlântico ou vice-versa, logo decaída em dito e redito populares de significados mais ou menos esotéricos. Sua forma é caligrâmica, com as palavras dispostas de modo a formar um cone invertido, representando o furacão da fábula. As letras são todas arbitrariamente duplicadas, giradas e em caixa alta, para que o B de borboleta reproduza a própria. O efeito colateral, ou a irônica consequência imprevista dessa decisão, ao gerar estranhos caracteres não figurativos (ao contrário dos BB e também dos RR, DD e AA, que, devidamente arredondados pela tipologia escolhida, formam lepidópteros de formas variadas borboleteando pela página), é evocar muito mais uma inscrição de ficção científica com abstrusos caracteres alienígenas do que aquilo que o tema do poema pretende.

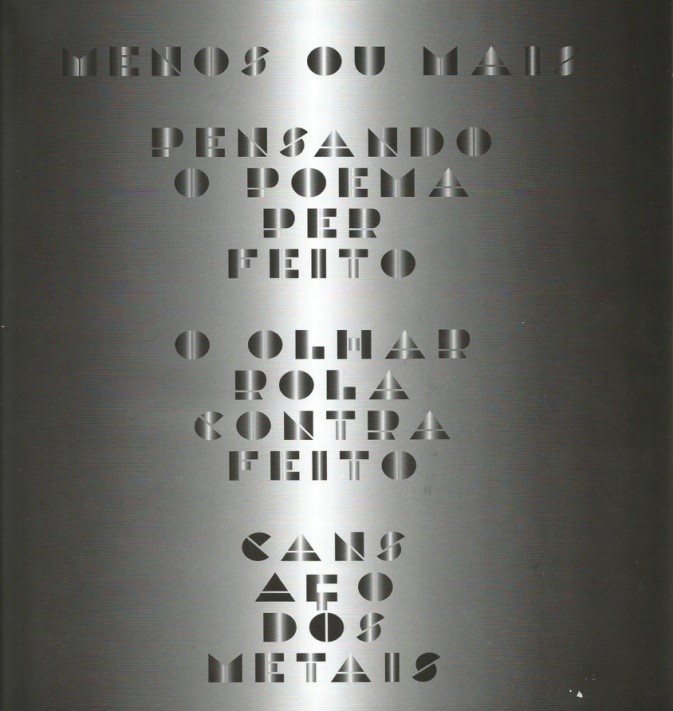

“Cansaço dos metais”: “MENOS OU MAIS // PENSANDO / O POEMA / PER / FEITO // O OLHAR / ROLA / CONTRA / FEITO // CANS / AÇO / DOS / METAIS”. As letras maiúsculas irão imitar peças de metal, incluindo brilhos, reflexos e rebrilhos, como cilindros de aço polido. Daí se explica, ainda que não se justifique, coisas estranhas como o “cans-aço dos metais” e “o olhar rola”. Se aço está em cansaço, não se entende como, para realçá-lo, se possa deixar um cansado pedaço pendurado, cans. Já o “olhar rola” nada pretende ter de pornográfico, mas tem tudo de equívoco. É que “rola contra feito” quer insinuar a palavra rolamento como uma espécie de hipotexto, posto que as partes verticais dos caracteres, emulando pequenos cilindros metálicos, lembram peças de rolamento. O olhar, portanto, não corre, não percorre, não desliza, mas rola. A expressão “o olhar-caralho” emerge como um paratexto involuntário.

“Desumano” é um caligrama que, contraditoriamente, tematiza a evolução humana, pois o caligrama representa a retaguarda (a involução) da poesia visual. Tem a forma de uma seta. Segundo a autor, trata-se da “desevolução desumana”. Seria, então, um descaligrama, um recaligrama, um anticaligrama. O problema é que, apesar do título, na verdade não tematiza nada disso, mas sim a revelha ou desnova dúvida “existencial”-metalinguística do autor: “des / aprender / de uma vez / todas as línguas / em -al em -ol em -ão / em -ego em -im em -ano / em -ês / poesia / não tem / porquês”. Segue o poema: “esquecer / esquecer / esquecer / emude / cer des / umano // para vol / ver a ser / no nano / uni vers / o / da minh / a mudez // humano”. O tartamudeio nada mudo dessa dis-sonante “mudez” (“cer des”, “para vol”, “no nano”), nasce do desejo de desenhar a parte fina da flecha caligrâmica com frases curtas.

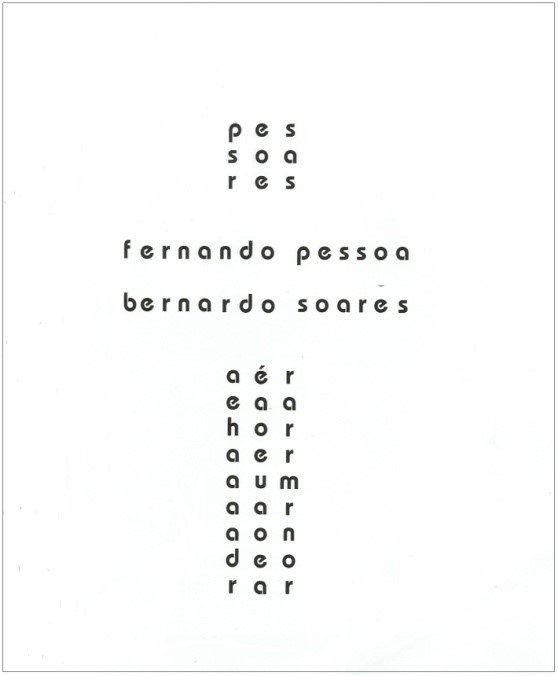

“Pessoares” (o título) é um trocadilho por fusão entre os nomes de Fernando Pessoa e Bernardo Soares, nomes que são então utilizados, junto com um fragmento do Livro do desassossego, para desenhar na página uma sossegada cruz católica.

“Pessoanjos” repete a coisa, desta vez com Fernando Pessoa e Augusto dos Anjos. Mas não com palavras, e sim com imagens. Numa colagem que deixa ver as linhas de recorte das imagens, aparecem lado a lado os dois poetas caminhando com a mesma pose e o mesmo passo em alguma falsa calçada de antanho, eles que jamais se encontraram, cercados por isto: “passos em lisboa // anjos em pessoa”. Sim, é polissêmico: são ambos anjos em pessoa, há anjos em Pessoa etc. Mas é uma polissemia do pouco, da pouquidão.

Uma das características mais marcantes da última fase do autor é a adesão à poesia engajada. Ela aparece, primeiro, em poemas esparsos, e agora, reforçada, em livro (Pós Poemas, 2025).

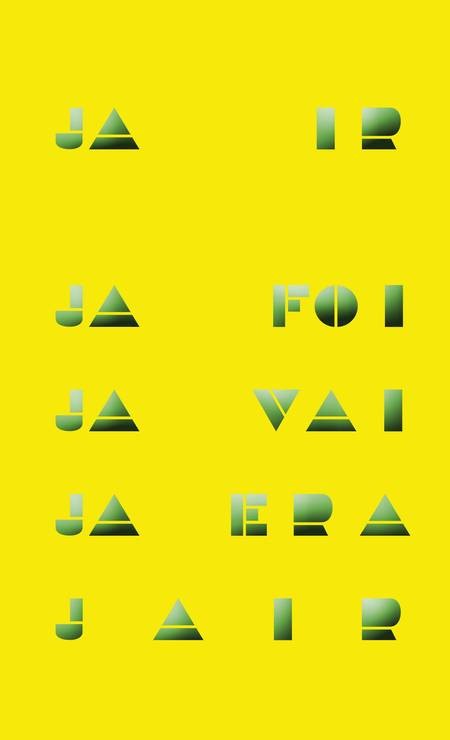

“Já ir / já foi / já vai / já era / Jair” é o que parece: um punhado de trocadilhos com o nome de Bolsonaro. Pegam carona no antibolsonarismo fácil, estudantil, “facebook”, apesar de embrulhados para presente numa tipologia “futurista” (“progressista”?), em um retângulo arbitrário nas cores da bandeira brasileira, não segundo qualquer determinante propriamente poético, mas em conformidade (sic) com a “diretriz” luloeleitoral de “retomar as cores nacionais”[16]:

Não faltam poemas para Fernando Haddad, Lula etc. A arte engajada, aqui reduzida a arte panfletária, já foi devidamente atirada à lata de lixo da história depois da miséria sangrenta de suas versões fascista (futurismo à Marinetti) e stalinista (realismo socialista), apesar de hoje retornar como farsa na arte identitária. É espantoso que assim culmine a trajetória do eterno vanguardista.

Há em Augusto de Campos muito mais aparência de rigor do que rigor real – que, no entanto, também existe (assim como existem e coexistem o máximo do kitsch com alguma beleza gráfica). A aparência de rigor não seria tão ruim, ou mesmo ruim em si, ou a priori, não fossem a exigência e a pretensão do próprio Augusto de Campos. É ele, portanto, bem vistas as coisas, seu crítico mais irredimível. Ao mesmo tempo, é ele também que transforma assim grande parte de seus poemas em contrafações de um rigor apenas pretendido. Sua obra respiraria melhor livre de seu discurso. Pois então seus poemas aparentemente tipológicos, assim como seus poemas forçadamente aquadradados, que perfazem grande parte dela, poderiam ser lidos e julgados pelo que são, exemplos da linguagem ou do estilo de um autor. Se devem, no entanto, ser lidos, analisados e julgados sob a lente impiedosa do máximo rigor construtivista, como pretende o próprio Augusto de Campos, como regra não logram, infelizmente, sobreviver ao teste.

Ensaio atualizado em abril de 2025

Notas:

[1] São Paulo, Duas Cidades, 1979. Das obras do período, ficariam de fora apenas os poemas-objeto Poemóbiles e Caixa preta, em parceria com Júlio Plaza.

[2] E assim ficaremos, pois depois da última série dessa primeira fase Augusto de Campos se afastará progressivamente dos versos e do verbo para ingressar na poesia visualista (não considero existir uma poesia visual de fato: a poesia, assim como a prosa, é, obviamente, uma linguagem verbal. Não existe, naturalmente, prosa visual – ao menos desconsiderando antigas escritas hieroglíficas.

[3] Teoria da poesia concreta. São Paulo, Duas Cidades, 1975, p. 43.

[4] Idem, p. 73.

[5] M. Helena de Moura Neves, A vertente grega da gramática tradicional, São Paulo, Hucitec, 1987, p. 39.

[6] Décio Pignatari. “A situação atual da poesia no Brasil” (tese apresentada ao II Congresso de Crítica e História Literária, Assis, São Paulo, 1961). Poesia concreta – literatura comentada. São Paulo, Abril, 1982, s. n. p.

[7] Disponível em <www2.uol.com.br/augustodecampos/clippoemas.htm>.

[8] Caminho, Rio de Janeiro, Berlendis & Vertecchia, 1979, p. 202.

[9] “Poesia semiótica: design de signos ou chave léxica?”. Poética e visualidade – uma trajetória da poesia brasileira contemporânea. Campinas, Unicamp, 1991, p. 80.

[10] L.D. “A razão da poesia”. Eutomia – revista de literatura e linguística, n. 9, pp. 167-206. Recife, UFP, 2012. Disponível em <https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/EUTOMIA/article/view/883/665>. A mais antiga e influente fonte de análise da matéria da poesia, a Poética de Aristóteles, discorre sobre a épica, a tragédia e a comédia, mas não sobre a lírica (parte provavelmente perdida), que é toda a poesia atual. Essa ausência, somada à presença da linguagem poética nos rituais religiosos desde antes da invenção da escrita, em função do caráter mnemônico e encantatório das fórmulas e formulações mágico-litúrgicas, e ao caráter popular da linguagem poética (à diferença da prosa) e, por fim, ao subjetivismo extremo do Romantismo, resultou na ampla e amplamente aceita mistificação da linguagem poética, ou melhor (ou pior), da Poesia, que não seria uma linguagem, mas um “estado de espírito”, e do Poeta, espécie de médium da Musa. Os modernismos, concretismo incluído, em termos propriamente metalinguísticos, não lograram aclarar definitivamente as coisas, apesar de tudo. Tentei, nesse texto, empreender uma revisão geral, linguístico-estético-histórica, sobre o tema. “A razão da poesia”: o título não se refere aos motivos da poesia, mas à sua sempre elidida racionalidade morfossemântica geral, que é funcional-estrutural-referencial – e nada tem a ver com “formalismos” ou “cerebralismos”. Razão significa análise mas, também, relação entre partes. Daí minha síntese: poesia é a linguagem verbal recursiva discreta (e porque verbal, referente ou semântica: não há linguagem verbal abstrata) com função estética. O que diferencia, objetivamente, a poesia da prosa? Pois apesar de datados democratismos vanguardeiros, poesia não é prosa e não existe, por isso mesmo, a “poesia em prosa” (ou a prosa em poesia, que, simetricamente, deveria então existir [e existe, na abundância da poesia prosaica]). A resposta não é, em todo caso, o margeamento à esquerda.

[11] São Paulo, Perspectiva, 1994.

[12] 40 escritos. SP, Iluminuras, 2000, pp. 48-53.

[13] Ricardo Araújo. São Paulo, Perspectiva, 1999, pp. 37-53.

[14] “Intradução: Salamandra de Gôngora”. Disponível em <http://www.musarara.com.br/intraducao-salamandra-de-gongora> (2012).

[15] São Paulo, Perspectiva, 2015.

[16] Disponível em <https://oglobo.globo.com/cultura/augusto-de-campos-completa-90-anos-leva-poesia-concreta-para-instagram-24881676>.