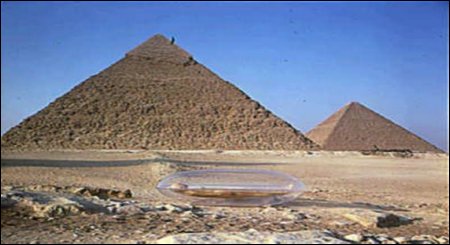

Mariko Mori, Beginning of the End, Gizeh, Egypte, 2000

The most successful of all political moves are ones that don’t appear to be ‘political’.

Felix Gonzalez-Torres (1957-1996)

Au moment où l’anthropophagie oswaldienne goûte l’avant-veille de son quatre-vingtième anniversaire, il se fait indispensable de la repenser dans la perspective d’une nouvelle interprétation. Des successives générations d’artistes et de chercheurs brésiliens et étrangers ont déjà imposé une tradition herméneutique au concept-clé de l’avant-garde brésilienne. Cette tradition devient de plus en plus une muraille impossible à escalader sans l’assistance du millier de bons recours offerts para les constructeurs mêmes de l’édifice. Toujours est-il que visiter – ou revisiter – ce concept signifie faire de grandes enjambées derrière le rempart des interprétations canoniques. Comme nous avertit Eugène Ionesco dans la Cantatrice chauve, « Prenez un cercle, caressez-le, et il deviendra vicieux ». Devenu vicieux, le mode d’emploi de l’anthropophagie règle aujourd’hui des mesures contre-productives à la bonne compréhension de manifestations artistiques et critiques contemporaines, en particulier de celles qui revendiquent la chaleur utopique qui, d’ailleurs, n’est pas absente du programme théorique oswaldien.

La lecture d’un nouvel exposé sur le thème par excellence de l’avant-garde historique brésilienne éveille fréquemment dans la sensibilité du lecteur une sensation semblable au goût d’un gâteau sec ou du café réchauffé. D’ordinaire, le jugement de valeur des spécialistes sur l’exposé porte moins sur les contraintes prescrites par la tradition herméneutique devenue muraille et davantage sur l’originalité des éruditions individuelles, l’élargissement du répertoire des auteurs et des œuvres étudiées, l’ouverture de nouvelles frontières géographiques et, finalement, l’exercice des inversions idéologiques sur les sédiments stratifiés de la culture ou des cultures universelles hégémoniques. Bref, dans son originalité ou dans sa différence, l’exemple est devenu le seul imprévu dans le long parcours de la théorie oswaldienne.

À un moment précis de la fin du vingtième siècle l’anthropophagie a reçu l’apport d’une nouveauté théorique. Elle annonçait le mariage du concept typiquement brésilien avec les figures poststructuralistes du renversement (Gilles Deleuze) et du décentrement et de la déconstruction (Jacques Derrida). Aujourd’hui les unions conçues sous le ciel de Paris se trouvent bien assimilées par les gourmets du cercle anthropophage.

Que le concept oswaldien et la tradition herméneutique qui en découle aient été une conquête admirable soit pour la bonne lecture de la littérature et de l’art non-européens, soit pour la discussion équitable sur le statut sociopolitique des artistes et des écrivains des anciennes colonies, n’en discutons pas. Aujourd’hui, en plein essor des théories post-colonialistes provenues de l’au-delà de l’océan Atlantique ou des pays de l’Orient, de ce côte-ci de la Méditerranée ou des marges de la Tamise, il est impensable que l’habitant des marges – soit l’artiste, soit le penseur – puisse se passer des idées révolutionnaires présentées par Oswald de Andrade en 1928, dont l`équivalent dans la recherche scientifique fut La religion des tupinamba et ses rapports avec celle des autres tribus Tupi-Guarani (en particulier le chapitre IX), publié dans la même année par Alfred Métraux, ethnologue d’origine suisse. Un autre suisse, le poète Blaise Cendrars était lui aussi un convive de premier choix dans le banquet anthropophage, comme attestent les essais de L’aventure brésilienne de Blaise Cendrars, d’Alexandre Eulálio (aujourd’hui en deuxième édition, grâce à Carlos Augusto Kalil).

Retirer l’anthropophagie, la haute anthropophagie, précisons, [1] de derrière la muraille de la tradition herméneutique créée par elle signifie se livrer à une activité risquée, en particulier dans cette année de 2007. Une fois de plus, sur la scène mondialisée, la tragédie sanglante des conflits armés est jouée par des acteurs sociaux nés dans les pays du nord et du sud, représentants de l’occident et de l’orient. Une fois de plus les mouvements diasporiques des pays des marges vers les pays du Premier Monde sont à la une de tous les journaux et des agendas politiques des nations hégémoniques. Le nouveau millenium se signale, pour reprendre l’expression passe-partout de Samuel Huntington, par le choc des civilisations. Je prends le risque et je ne me laisse pas contaminer par l’actualité, en particulier par celle qu’à chaque jour le gouvernement fédéral nord-américain invente et sème au Proche-Orient.

En termes encore abstraits, conséquence de l’ancrage des textes d’Oswald de Andrade dans le sol utopique présent lui aussi dans son programme, je vous propose de considérer l’anthropophagie comme le fort appel de l’artiste et du penseur non-européen et l’aspiration profonde de la production artistique des marges en faveur de la déglutition par tous les hommes de la mémoire universelle de la culture, sans distinctions historiques et géographiques. Je m’appuie d’abord sur un aphorisme du Manifeste anthropophage: « Contre les histoires de l’homme qui commencent au Cap Finistère. Le monde sans date. Sans rubrique. Sans Napoléon. Sans César ».

Si la proposition non-hiérarchique, pacifiste et transcendantale accordée au concept oswaldien se figure à vous comme vraie, nous regagnons force et lucidité avec l’appui d’un ancien film documentaire d’Alain Resnais sur la Bibliothèque Nationale, intitulé « Toute la mémoire du monde » (1956). Mettons-nous à l’écoute de la voix du narrateur du film: «Ici se préfigure un temps où toutes les énigmes seront résolues, un temps où cet univers et quelques autres nous livreront leurs clefs. Et cela simplement parce que ces lecteurs, assis devant leur morceau de mémoire universelle, auront mis bout à bout les fragments d’un même secret, qui a peut-être un très beau nom, qui s’appelle le bonheur ». Et nous commençons à progresser dans notre trajet grâce à ces mots empruntés à la nouvelle « La bibliothèque de Babel », de Jorge Luis Borges : « Quand on proclama que la Bibliothèque comprenait tous les livres, la première réaction fut un bonheur extravagant. […] L’univers se trouvait justifié, l’univers avait brusquement conquis les dimensions illimitées de l’espérance ». Et nous serions très heureux si à la fin de cet exposé chaque de nous pourrait répéter la phrase finale de la nouvelle de Borges : «Ma solitude se console à cet élégant espoir».

Soit dit que l’activité anthropophagique ne se veut miraculeuse en soi, même si elle cherche à adopter, de cette perspective peut-être inattendue, le visage utopique qui lui est propre depuis le point de départ et qui, si l’on transpose la muraille construite par les premiers admirateurs de la théorie oswaldienne, passe à être celui qui lui convient le mieux. Il faut ne jamais oublier qu’en 1945, donc à la fin de la Seconde Guerre Mondiale et après la chute de la Dictature Vargas, Oswald de Andrade avait présenté au Premier Congrès Brésilien de Philosophie un long essai intitulé La marche des utopies, dont l´épine dorsale de l’argumentation est toujours la culture matriarcale des indiens Tupinamba. L’anthropophagie n’apporte non plus une vision optimiste du monde actuel, même si, dû à son enracinement original dans la religion des premiers habitants du Brésil, sa jetée théorique prenne le caractère hallucinatoire et rédempteur des rituels primitifs. S’il y a de l’optimisme dans l’anthropophagie il est tout à fait similaire à celui qui garde le pantalon dont nous parle Samuel Beckett dans une anecdote. Aux mots du Client, « Dieu a fait le monde en six jours, et vous, vous n’êtes pas foutu de me faire un pantalon en six mois », réagit le Tailleur, tout orgueilleux de son chef-d’œuvre: « Mais Monsieur, regardez le monde, et regardez votre pantalon ».

À la limite et du point de vue restreint de l’artiste non-européen, l’anthropophagie amène l’écrivain – l’écrivain brésilien, dans le cas – à développer le goût pour le travail d’art. Dans des mots plus précis, elle exige de l’écrivain dont la tradition culturelle particulière se trouve par principe dépossédée de l’idéal de l’universel créé par l’occident, le goût pour le travail artistique qui ne se dissocie pas du travail critique de responsabilité du propre créateur. De la perspective de l’anthropophagie sonne faux tout effort à créer une opposition entre l’écriture dite artistique et l’écriture dite critique. On se souvient de ce passage de Variété I, où Paul Valéry dit que Charles Baudelaire est le poète « qui porte un critique en soi-même, et qui l’associe intimement à ses travaux ». Chez les écrivains dont Baudelaire est la figure emblématique – continue Valéry – “la composition, qui est artifice, succède à quelque chaos primitif d’intuitions et de développements naturels”. La composition dont parle Valéry au sujet de Baudelaire, La Fontaine, Racine et tant d’autres, sert de métaphore au pantalon dont parle le Tailleur devant le porte-parole de Dieu sur terre qui est son Client abusif.

L’anthropophagie oswaldienne respire dans la scène artistique brésilienne des années 1920 l’air pur des théories poétiques de Valéry, en même temps qu’elle accueille et climatise, en évidente contradiction, la présence sociopolitique et esthétique de deux des principaux mouvements d’avant-garde européens, le Futurisme, de Filippo Tommaso Marinetti, et Dada, de Tristan Tzara. Son fort est, répétons-le, la déglutition. Une autre contradiction à l’intérieur de l’avant-garde brésilienne aura son climax deux ans après la Semaine d’Art de Moderne de 1922, à São Paulo, au moment où le poète suisse Blaise Cendrars rend visite à la famille Paulo Prado et prend voyage aux villes historiques du Minas Gerais. C’est pendant le premier séjour de Cendrars au Brésil, en 1924, qui paradoxalement s’accélère le procès de brésilienisation [abrasileiramento] de notre mouvement d’avant-garde.

En 1952, un des plus importants historiens de la littérature brésilienne, Brito Broca, signale: «Avant tout, ce qui saute aux yeux dans ce voyage au Minas Gerais des paulistas [qui accompagnent Cendrars] est l’attitude paradoxale des voyageurs. Ils sont tous des écrivains d’avant-garde, des hommes de l’avenir. Et qu’est-ce qu’ils vont montrer au poète européen qui, par sa seule présence entre nous, scandalise les esprits conformistes? Les vieilles villes du Minas, avec ses églises du 18ème siècle, où tout est évocation du passé et tout, en dernière analyse, suggère des ruines ». Reprenons les premiers paragraphes de cet exposé pour réaffirmer que le succès d’une certaine anthropophagie et de la tradition herméneutique qui en découle tient ses racines révolutionnaires et belliqueuses dans le paradoxe dont Brito Broca est le premier à le signaler.

Dans un seul et unique bond avant-gardiste, [2] le complexe conglomérat théorique dont réclame l’anthropophagie se comporte comme le signe avant-coureur de la suprématie du constructivisme dans les manifestations artistiques brésiliennes, dont les exemples les mieux réussis seront à partir des années 1940 et 1950, en littérature, la poésie de João Cabral de Melo Neto et les poèmes visuels des poètes concretos et, en arts plastiques, les Biennales d’Art à São Paulo. [3] Pour juger de l’importance de l’apport valéryen à la conception de lyrisme constructiviste avancée par João Cabral, il ne faut que lire la conférence « Poésie et Composition – l’Inspiration et le Travail d’Art », prononcée par le poète en 1952. [4]

Ainsi João Cabral explique l’attitude des écrivains qui se sont décidés en faveur d’une écriture artistique qui s’appuie sur la recherche – et non sur l’inspiration: « Chez les poètes qui appartiennent à la famille de ceux qui rendent légitime la composition poétique par la recherche, il existe comme une certaine pudeur de mentionner les moments dans lesquels ils exercent leur force devant la page en blanc. Ils savent de quoi est faite cette force – elle est faite de mille échecs, de ruses qui ne seront pas connues, de concessions au facile, de solutions non satisfaisantes, de l’acceptation résignée du peu qu’il est possible d’en obtenir et du renoncement à ce qu’on a désiré atteindre au moment du départ».

Sérgio Buarque de Holanda fut le premier à être sensible à l’alliance entre l’esthétique et l’éthique que le lyrisme constructiviste de João Cabral passe à traduire en langue portugaise. Dans son article sur le poète intitulé « Blanc sur blanc », sans doute un hommage au célèbre tableau de Kazimir Malevitch, il reprend l’opposition entre le laisser-aller, la négligence (desleixo), caractéristique principale de la colonisation portugaise aux tropiques, et le zèle, marque prépondérante de la colonisation espagnole dans le Nouveau Monde. Cette opposition Sérgio Buarque l’avait articulée pour la première fois en 1936, dans l’essai Les racines du Brésil , aujourd’hui un classique ; il la reprend en 1952 pour insister sur l’option systématique et inattendu d’un poète brésilien pour le zèle dans la composition de ses poèmes. Dans ses premières lectures de la poésie de Cabral, l’option pour le zèle lui avait paru d’abord comme prise de position en faveur d’un langage artificiel qui compromettait la bonne insertion des poèmes dans la tradition lyrique luso-brésilienne. Ce n’est qu’au moment où il lit un opuscule de João Cabral sur le peintre espagnol Joan Miró, qu’il se rend compte que le zèle cabralien était la seule pierre de touche qui servait à évaluer l’originalité de son apport poétique aux lettres brésiliennes. On lit dans « Blanc sur blanc » : « Toujours cherché attentivement par la poésie de João Cabral, le zèle – au sens le plus courant et usuel du terme – ne traduisait tout simplement une poétique, il était quelque chose en plus et, principalement, une espèce de norme d’action et de vie. En d’autres mots, l’esthétique était assisse sur une éthique. »

Chez João Cabral et tant d’autres écrivains par la suite, l’exercice de l’art se confond donc avec une norme d’action et de vie stoïciennes, dont le nord est déterminé par une activité sociale de production. La situation théorique crée par l’irruption du constructivisme sur le chemin de l’anthropophagie sert à créer un nouveau paradoxe, dont le pouvoir de retentissement vient jusqu’à nos jours. Sérgio Buarque le signale dans son article : « Il n’y pas un grand paradoxe à dire que dans l’œuvre si courte et tellement impersonnelle de João Cabral l’auteur apparaît présent en corps entier ». Grâce à l’effort de composition, pour reprendre le mot de Valéry, le poète se présente en corps entier dans un poème absolument impersonnel.

Dans son alliance avec le constructivisme et comme instrument de recherche de la vérité poétique, la théorie anthropophagique devient un outil puissant qui sert à questionner les théories de la composition poétique défendues par les esthétiques romantiques et néoromantiques, dont le surréalisme est l’exemple le plus frappant à l’époque où Oswald lance ses manifestes littéraires. Ces esthétiques sont centrées sur l’expression impérieuse de la subjectivité dans une sorte de transe déterminée par l’inspiration.

En contrepoint à la prise de position de João Cabral vis-à-vis du travail d’art et de Sérgio Buarque en regard sur le rôle jouée par l’éthique qui s’assoit sur une esthétique dont le fonctionnement contractuel avec le langage poétique est impersonnel, lisons ce court passage de L’amour fou, d’André Breton, où le poète surréaliste regrette les retouches qu’il avait faites au poème “Tournesol”: “Il me paraît hors de doute que deux ou trois retouches ont été faites après coup à la version originale, et cela dans l’intention – finalement si regrettable – de rendre l’ensemble plus homogène, de limiter la part d’obscurité immédiate, d’apparent arbitraire que je fus amené à y découvrir la première fois que je le lus ». Un peu plus bas, il ajoute : « L’activité critique, que m’a suggéré ici a posteriori certaines substitutions ou additions de mots, me fait tenir maintenant ces corrections pour des fautes: elles n’aident le lecteur en rien, au contraire, et elles ne parviennent, de-ci de-là, qu’à porter gravement préjudice à l’authenticité ». [5]

Reprenons, donc, la question de la mémoire culturelle commune à tous les hommes par le biais de Jorge Luis Borges et de sa bibliothèque de Babel. D’une manière prémonitoire on lit dans le texte de l’écrivain argentin que « la certitude que tout est écrit nous annule ou fait de nous des fantômes… » Ce qui est là par derrière le jour d’aujourd’hui – dit le passé, est déjà le présent qui s’impatiente devant le retard de l’avenir. Ce qui est là par devant le jour d’aujourd’hui – dit l’avenir, est toujours déjà la grossesse du présent soucieuse de délivrer ce qui est par derrière le jour d’aujourd’hui. D’après le Manifeste Anthropophage, le terrain commun à toute l’humanité future est «le matriarcat de Pindorama ». Le matriarcat fonctionne à double jeu, « devoração » et « comunhão », comme le dit Oswald dans un texte daté de 1950 : « [La culture matriarcale] comprend la vie comme acte de dévorer [devoração] et la symbolise dans le rite anthropophage, qui est communion ».

Dans la haute anthropophagie dont se fait porte-parole Oswald de Andrade l’acte de dévorer acquiert les qualités stratégiques suggérés par le rituel catholique, où la consommation de l’aliment sacrificiel par le client ne distingue pas le blé et le vin du corps et du sang, et ceux-ci du réel et de l’imaginaire – bref, l’acte de dévorer est communion. La gourmandise de la haute anthropophagie se situe entre les deux excès dont parle Pascal dans les Pensées (IV): « exclure la raison, n’admettre que la raison ». [6] Par ce biais inattendu et excessif, il revient le thème par excellence de cet exposé: « Faites ceci en mémoire de moi ».

Ou, pour reprendre les vers initiaux et finaux du poème « Burnt Norton » (Quatre Quatuors), de T. S. Eliot, dans la traduction de Pierre Leyris. D’abord les premiers vers du poème: « Le temps présent et le temps passé / Sont tous deux présents peut-être dans le temps futur / Et le temps futur contenu dans le temps passé. / Si tout temps est présent pendant l’éternité / Tout temps est irrémissible ». Et maintenant en voici les derniers : « Le temps passé, le temps futur, / Ce qui aurait pu être et ce qui a été / Tendent vers une seule fin, qui est toujours présente. ».

Pour bien saisir la richesse de l’apport anthropophagique à l’art et la littérature brésilienne et à l’art et à la littérature en général, il faut marchander avec ceux qui défendent le sens unique de l’Histoire et le sens biographique-évolutif des histoires personnelles de vie. Une remise adviendra comme résultat de la négociation dont le coût bénéfice sera la possibilité d’une vie heureuse. La remise est le sens et le pouvoir de l’art et de la littérature des marges, de l’art et de la littérature tout court – en tant que composition artistique, pour reprendre l’expression de Paul Valéry, ou en tant que pantalon, pour reprendre la métaphore du Tailleur dans l’anecdote racontée par Samuel Beckett. La valeur de la remise accordée par les scientistes sociaux et les économistes aux « marchands du sel » (pour reprendre le jeu de mots de Marcel Duchamp) est la sagesse humaine. À l’instar de l’anthropophagie décrite par Alfred Métraux dans son livre pionnier, qui s’élabore comme connaissance dite scientifique [knowledge], s’agrandit l’anthropophagie oswaldienne dont la fin est la sagesse dite poétique [wisdom].

Par la prise de position impersonnelle sur l’expression subjective de l’artiste et par sa similitude théorique à la casquette de Charles Bovary dont la fabrication est composite, l’anthropophagie se présente comme étant aux antipodes de la mémoire involontaire de Marcel Proust. Elle se confond donc avec la mémoire volontaire, d’après la définition qui en a été donnée par Samuel Beckett dans son essai sur l’auteur d’À la recherche du temps perdu. En correspondance avec le futur Borges, l’auteur de la nouvelle « Funes ou la mémoire », Beckett affirme d’abord: « L’homme qui a une bonne mémoire ne se souvient de rien parce qu’il n’oublie rien ». [7] À l’opposé de la mémoire involontaire, la mémoire volontaire – sans doute rabaissé par Beckett dans l’échelle des valeurs proustiens comme la mauvaise mémoire – est nécessairement incomplète. Dans ce sens, elle est organique et ne l’est pas. Elle est intérieure et ne l’est pas. Elle est extérieure et ne l’est pas. Elle est involontaire et ne l’est pas. Elle est volontaire et ne l’est pas. Bref, elle est amphibie. Elle est mémoire et en même temps habitude, pour reprendre une autre des catégories analytiques de Beckett. Elle est une habitude acquise par le métier de vivre et le métier de lire. Bref, une sagesse – expérience et recherche, apprentissage. Elle est, d’après les mots sans doute ironiques de Beckett, « la mémoire qui n’est pas mémoire mais simple utilisation par l’individu d’un index de références à son Ancien Testament. C’est la mémoire uniforme de l’intellect. […] Elle ne concerne en rien la bonne mémoire [la mémoire involontaire]. »

La mémoire volontaire – la mauvaise mémoire, insistons, ainsi que l’anthropophagie – est conséquence de la pensée de la différence, mais elle n’existe en toute plénitude que pour nier la valeur subjective et suprême qui est à l’origine de sa déchéance. Si le renversement des valeurs – dans la lecture de Beckett, le mauvais de la mémoire volontaire est toujours placé en bas –, si le renversement des valeurs ne se fût pas nécessaire dans la période historique des avant-gardes, il le sera requis par notre contemporanéité. L’historien de l’art Andreas Huyseen caractérise le postmodernisme comme se situant « after the great divide » (après la grande division). Ainsi Huyssen définit l’expression : « Ce que j’appelle la Grande Division est le genre de discours qui insiste dans la distinction catégorique entre l’art érudit [high art] et la culture des masses ». Et il ajoute : « […] le post-modernisme répudie les théories et les pratiques de la Grande Division ». En opposition aux lectures équivoques de l’avant-garde historique qui insistaient sur le fait qu’elles en excluaient toutes les formes de la culture des masses, Andréas Huyssen nomme de manière incontestable le grand responsable pour la Grande Division, le haut modernisme [the high Modernism]. Il s’explique : « les avant-gardes historiques avaient pour but le développement d’une relation alternative entre l’art érudit [high art] et les cultures des masses et ainsi elles devraient être distinguées du haut modernisme, qui insistait majoritairement sur l’hostilité innée entre le haut et le bas ». [8] Ni haute culture ni culture des masses, les deux en même temps. Revenons à Beckett et Proust pour conclure avec le premier : « Démocrate consciencieuse, elle {la mémoire volontaire] ne fait aucune distinction entre les Pensées de Pascal et une publicité pour une savonnette ». L’anthropophagie se présente donc à nos yeux postmodernes comme la négation des esthétiques romantiques dans lesquelles la sincérité du je est à la source de la production artistique et comme la négation des esthétiques du haut modernisme qui se battaient en faveur de l’exclusion des cultures de masse du royaume des arts.

Pendant la période de l’avant-garde brésilienne, l’anthropophagie cherchait, d’une part, à bien saisir et évaluer le poids et la valeur de l’héritage culturel universel pour l’artiste et le penseur non-européens et, d’autre part, à bien identifier les raisons pour lesquelles ceux qui sont nos ancêtres du point de vue strictement géographique n’avaient pas réussi à accéder à la réserve culturelle qui est devenu le fonds consensuel de la production d’un ouvrage artistique ou réflexive. Plutôt que la constatation de l’infériorité du colon vis-à-vis de l’empire colonisateur et le conséquent rejet des injustices établies par le pouvoir tyrannique des métropoles, l’anthropophagie est une stratégie artistique et réflexive à valeur universelle ; plutôt que le signe de reconnaissance d’une dette qui se perd dans le vortex des siècles, l’anthropophagie est la primauté d’une négociation dont le résultat – la remise ou le rabais du prix légal et officiel, comme nous l’avons dit – est l’éclairage de ce monde et de ses habitants par l’ampleur absolue de la pleine connaissance des différences dans l’exercice de leur dépassement. La production des biens artistiques et réflexifs passe par une expérience personnelle qui se renouvelle, qui est renouvelée par chaque expérience humaine. Lisons le manifeste qui est toujours en question: « Contre la mémoire source du coutume. L’expérience personnelle renouvelée ». La mémoire se renouvelle par l’intervention du sujet dont la mémoire est organique et artificielle, est intérieure et extérieure, est involontaire et volontaire. Le sujet se renouvelle au moment même où sa mémoire se renouvelle.

En possession d`un fonds partiel de connaissance et désireux d`avoir accès à un fonds dit universel, les artistes et les penseurs non-européens ont inventé des raisonnements contradictoires et paradoxaux et des méthodologies de lecture peu conventionnelles. La connaissance incomplète, marque originale du colon, se juxtapose à la connaissance dite universelle, marque originale du colonisateur, et la connaissance exorbitante qui dérive de la combinaison, de la communion des deux fonds par l’effort anthropophagique, repousse les deux formes partielles de connaissance, soit la partielle du colon soit la soi disant universelle du colonisateur. Dans le domaine de l’anthropophagie, la seule valeur responsable est l’exorbitante. Dans ce sens il faut apprendre avec Emmanuel Lévinas que « la relation intersubjective est une relation non-symétrique. En ce sens – continue-t-il – je suis responsable d’autrui sans attendre la réciproque, dût-il m’en coûter la vie. La réciproque est son affaire ». La réciproque n’est jamais affaire de l’anthropophagie.

Les raisonnements légitimés par l’anthropophagie échappent souvent à la logique cartésienne et ses méthodologies, au sens unique de l’Histoire. De là l’originalité et l’audace des propositions avancées par le Manifeste Anthropophage, dont celle-ci devient emblématique: « Seul m’intéresse ce qui n’est pas mien. Loi de l’homme. Loi de l’anthropophage ». Avant d’être l’ennemi, même si en réalité il pourrait l’être, l’autre est la possibilité de l’union dans ce monde où le sens de la fraternité universelle se perd. Cette opération responsable, la communion, n’est paradoxalement possible que grâce à l’anthropophagie: « Seule l’anthropophagie nous unit. Socialement. Economiquement. Philosophiquement ».

Tout ce qui est à autrui est à moi. Devenir responsable du bien qui est à l’autre, qui appartient à autrui, c’est le propre du moi qu’à l’instar de la sincérité romantique se veut communicatif et fraternel. Le sujet ne recule pas devant les actes et les mécanismes d’attaque ou de défense posés par l’autre. Il cumule en soi l’autre, l’apport et les valeurs de l’autre. Il ne sera jamais déficitaire. Dans la négociation avec l’autre, jamais il ne défalque son numéraire culturel, il additionne toujours. La vision du sujet anthropophagique perd le sens des bornes géographiques et son écoute, le sens des limites spatiales. La responsabilité est l’expression masquée de tous les individualismes qui, à son tour, est l’expression masquée de tous les collectivismes, dit le Manifeste. De là, répétons, l’aphorisme qui ouvre le texte d’Oswald : « Seule l’anthropophagie nous unit. »

Achevée l’étape des opérations arithmétiques d’addition, s’impose le désir de vérifier l’exactitude des résultats obtenus. Il faut y appliquer la preuve par neuf. Celle-ci niera ou réaffirmera la rigueur de la loi de l’homme et de l’anthropophage. Dans le texte du Manifeste Anthropophage on lit une fois et plusieurs fois l’aphorisme suivant: « La joie est la preuve par neuf ». Et on y lit encore: « Avant que les Portugais découvrent le Brésil, le Brésil avait découvert le bonheur ». Précisons une fois de plus. Avant d’être la conséquence des découvertes maritimes faites par les européens au XVIème siècle, la joie était toujours déjà la valeur des anthropophages, bref, la valeur exorbitante des hommes, une valeur absolue.

De cette perspective l’étude des différences spatiales dans la planète – et la constatation de sa composition non-symétrique du point de vue strictement historique, social et économique – ne garde sa force opérationnelle que derrière la muraille bâtie sur le concept oswaldien par la tradition herméneutique dont l’origine était incontestablement la recherche de l’identité par chaque nation latino-américaine et par le sous-continent latino-américain à la fin du colonialisme européen. On le répète, la loi qui constitue le sujet par son « intérêt pour l’autre », ou par sa « responsabilité pour autrui » ne différencie pas l’anthropophage de l’être humain tout court. La loi de l’homme et la loi de l’anthropophage ne font pas deux, elle est la même. Mieux, la loi du même raye la différence qui avait servi pour constituer l’anthropophage en tant qu’acteur latino-américain découvert par l’européen et inventé en Europe à partir des grandes découvertes maritimes du XVIème siècle. Bref, un homme ressenti et à savoir partiel.

Les questions politiques et économiques qui découlent du long et fastidieux récit historique sur la transformation des colonies européennes en nations latino-américaines cèdent la place à de questions concernant une nouvelle et complexe forme de constitution du sujet au moment où s’avère d’importance primordiale une visée utopique globale qui fera contraste avec les propositions sociopolitiques qui défendent la mondialisation par l’unification économique et des marchés, ou qui l’accusent par le même langage à sens inverse.

Le nouveau et complexe sujet anthropophagique – semblable à celui qui est mis en scène dans les photographies prises par Mariko Mori, intitulées Beginning of the end : Past, present and future (1995-2000) – [9] se caractérise par le don d’ubiquité, de simultanéité et de transcendance. Ce nouveau sujet est partout dans le temps et dans l’espace. Il en est la mémoire de l’espace prise par la perspective de la mémoire du temps. Le sujet est là et il est ailleurs, dans un ailleurs dont les limites historiques et géographiques se présentent déprotégées du sens de propriété par un groupe ou des groupes hégémoniques. Comme le Manifeste l’avait dit en 1928, il s’agit d’un monde « sans Napoléon, sans César». Une nouvelle certitude proposée par Mariko Mori et tant d’autres artistes contemporains escamote la différence pour mieux saisir la suture que les œuvres d’art opèrent par l’ampleur « totalitaire » de la joie, pour employer l’adjectif de Clément Rosset dans son essai La force majeure.

Citons Rosset : « il y a dans la joie un mécanisme approbateur qui tend à déborder l’objet particulier qui l’a suscitée pour affecter indifféremment tout objet et aboutir à une affirmation du caractère jubilatoire de l’existence en général. La joie apparaît ainsi comme une sorte de quitus aveugle accordé à tous et à n’importe quoi, comme une approbation inconditionnelle de toute forme d’existence présente, passée ou à venir ». Mário de Andrade affirmait de manière paradoxale, « La douleur même est le bonheur [A própria dor é uma felicidade] ». Réaffirme Oswald de Andrade : « La joie est la preuve par neuf ». Passons sur le Nietzsche du Crépuscule des idoles, que les deux poètes brésiliens ont en commun, pour arriver finalement à Gilles Deleuze : « Tragique désigne la forme esthétique de la joie, non pas une formule médicale, ni une solution morale de la douleur, de la peur ou de la pitié. Ce qui est tragique, c’est la joie ».

Le retour de ce qui a été refoulé dans cet exposé n’est qu’une affirmation en négatif du pouvoir des barrières douanières et de l’intolérance des gouverneurs et des citoyens vis-à-vis de la pleine circulation des hommes par les nations de la planète. Mieux, le retour du refoulé n’est qu’une forme de dérogation du rôle joué par la création artistique qui se veut réflexive, non-hiérarchique, pacifiste et transcendantale. Il n’est que les multiples formes de dérogation affirmées par des considérations d’ordre historiques, politiques et économiques dont le but est d’expliquer non pas la création esthétique en elle-même, mais les circonstances négatives et diverses qui l’entourent et court-circuitent son plein essor. « Mais, Monsieur, regardez le monde, et regardez votre pantalon ».

Lisons un court passage du Manifeste de la Poésie Pau Brasil (1924). Il nous parle de la lutte en faveur du seul chemin que doit subsumer la division entre l’ancienne et une nouvelle conception de poésie : « Une seule lutte – la lutte par le chemin. Divisons. Poésie d’importation. Et la Poésie Pau Brasil, d’exportation ». La nouvelle poésie dont parle Oswald de Andrade, malgré le fait d’avoir un temps et un lieu prédéterminés par l’adjectif qui la qualifie, lutte pour un seul chemin qui est celui de l’exportation. Son là est ailleurs. Son ailleurs est là. Dans ce sens, la répétition à plusieurs fois du mot « Roteiros » (Plans de route) dans un des aphorismes du manifeste s’avère de prime importance pour bien comprendre les déplacements spatio-temporelles du sujet artistique qui se veut constructiviste.

Dans les réflexions utopiques d’Oswald de Andrade, il est toujours question du « barbare technicisé ». Dans le corpus de l’anthropophagie oswaldienne tout réclame d’une pédagogie à sens universel, mais c’est sa figure inattendue qui la rend indispensable. À faute de temps pour une explication sur les détails, reprenons certaines idées développées par Jean-François Lyotard dans La condition postmoderne. Sans doute les thèses soutenues par le philosophe doublé de pédagogue s’articulent à partir d’un grand axe autour duquel se dessine la mise en question du concept de bildung [formation], tel quel transmis par la tradition du XIXème siècle.

À la transmission par le professeur d’un savoir complet à un étudiant dont le savoir n’est qu’incomplet, à l’intériorisation progressive du savoir complet par l’étudiant sous la baguette du chef d’orchestre, il suit aujourd’hui – grâce à l’informatisation des connaissances et à l’usage par tous (professeurs et étudiants) des ordinateurs – que le savoir humain se présente plus que jamais sous la forme d’un stock complet et extérieur à l’homme. La mémoire de chacun et de tous est devenue aussi amphibie que la mémoire organique et inorganique dont parle la théorie anthropophagique. Comme écrit Lyotard : « L’Encyclopédie de demain, ce sont les banques de données. Elles excèdent la capacité de chaque utilisateur. Elles sont ‘la nature’ pour l’homme postmoderne ».

Continuons la lecture de Lyotard : « Tant que le sujet est à information incomplète, l’avantage revient à celui qui sait et peut obtenir un supplément d’information. Tel est le cas, par définition, d’un étudiant en situation d’apprendre ». Tel est aussi, ajoutons-nous, la condition du colon qui accepte la condition de colonisé. À celui-ci il fait du sens la reprise des idées belliqueuses développées par la tradition herméneutique dont on a parlé tout au commencement de cet exposé. Dans le jeu d’invention à l’information complète, la meilleure performativité ne revient pas obligatoirement au professeur qui détient à priori un supplément, ou à l’étudiant constant et laborieux aux prises à l’acquisition d’un tel supplément. L’invention – continue Lyotard – « résulte d’un nouvel arrangement des données, qui constituent proprement un ‘coup’. On peut appeler imagination cette capacité d’articuler ensemble ce qui ne l’était pas » ;

Dans la distance des années 1920, l’anthropophagie proposait une nouvelle pédagogie d’où n’était pas absente la possibilité pour les artistes et les penseurs brésiliens de chercher à travailler « dans le jeu à information complète », où tous les partenaires seraient en conditions égales dans la production de l’art. L’exorbitant n’était pas un supplément à sens unique, mais à deux, à plusieurs sens. L’exorbitant est l’imagination anthropophage. Terminons par ce passage de Lyotard qui reprend à sa propre façon l’optimisme de Borges, de Valéry et de Beckett: « Or il est permis de représenter le monde du savoir postmoderne comme régi par un jeu à information complète, en ce sens que les données y sont en principe accessibles à tous les experts : il n’y a pas de secret scientifique. Le surcroît de performativité, à compétence égale, dans la production du savoir, et non plus dans son acquisition, dépend donc finalement de cette ‘imagination’ qui permet soit d’accomplir un nouveau coup, soit de changer les règles du jeu ».

Juin 2007

[2] On se souvient de ce court passage du « Manifeste Dada 1918 » : « J’écris ce manifeste pour montrer qu’on peut faire les actions opposées ensemble, dans une seule fraîche respiration ; je suis contre l’action ; pour la continuelle contradiction, pour l’affirmation aussi, je ne suis ni pour ni contre et je n’explique pas car je hais le bon sens ». Songeons aussi à la maxime gidienne dont les auteurs et critiques brésiliens seront friands : « Je suis un être en dialogue ; tout en moi combat et se contredit ».

[3] En France et dans le domaine de l’art, le poids du constructivisme hispano-américain peut être mesuré par l’histoire de la Galerie Denise Renée, située non par coïncidence en face de la Maison de l’Amérique Latine. Le peu d’intérêt porté par Denise Renée aux travaux de Lygia Clark et d’Hélio Oiticica est en grand partie le responsable pour une insupportable lacune brésilienne dans la cartographie du constructivisme latino-américain. À ce sujet, voir les lettres échangées entre Lygia et Hélio pendant les années 1969/1970 et la grande exposition “Hélio Oiticica: The body of colour”, que la Tate Modern inaugure ce mois-ci à Londres.

[4] Cette conférence a été publiée dans la Revista Brasileira de Poesia, au mois d’avril de 1956. Le lecteur curieux aura de l’intérêt à consulter un ancien essai de Jean Hytier, La poétique de Valéry (1953), en particulier le chapitre V, « Inspiration et travail ».

[5] Je passe sur un court passage entre les deux citations de Breton où il question du rôle joué par l’inspiration – et non pas le travail d’art – dans la composition du poème « Tournesol ».

[6] Il y a sans doute un catholicisme refoulé dans la théorie anthropophagique qui devient explicite aux moments où il est en question l’acte de dévorer comme communion. Pour étudier la vision calviniste de la question, il serait instructif de lire le VIème chapitre de Voyage à la terre du Brésil, de Jean de Léry, où la dispute entre Villegagnon et Jean de Cointe porte sur le fait qu’il n’y a pas de transsubstantiation ou de consubstantiation du corps et du sang du Christ.

[7] Entre autres, lisons ce court passage de « Funes ou la mémoire » : « Non seulement il lui était difficile de comprendre que le symbole générique chien embrasât tant d’individus dissemblables et de formes diverses ; cela le gênait que le chien de trois heures quatorze (vu de profil) eût le même nom que le chien de trois heures un quart (vu de face). Son propre visage dans la glace, ses propres mains, le surprenaient chaque fois. »

[8] Comme exemple, lisons dans le manifeste d’Oswald : « L’obstacle à la vérité, c’était le vêtement, l’imperméable entre le monde extérieur et le monde intérieur. Réagir contre l’homme vêtu. Le cinéma américain informera ».

[9] Ceux qui ne sont pas au courant du travail de Mariko Mori pourront lire avec profit ce cout passage extrait de l’Encyclopédie Encarta : « Mariko Mori a photographié des vues à 360° de onze villes représentant le passé (Angkor, Teotihuacan, La Paz, Gizeh), le présent (Times Square à New York, Shibuya à Tokyo, Piccadilly Circus à Londres, Hong Kong) et le futur (la Défense à Paris, Shanghai, Docklands à Londres, Odaiba à Tokyo, Berlin). Elle s’y met en scène, allongée, vêtue d’une combinaison futuriste dans une capsule en Plexiglas transparente. Elle rend ainsi possible, à travers le message d’un monde global, les notions de simultanéité, d’ubiquité, de transcendance. Son corps devient ‘un outil pour communiquer avec le monde’, son travail, ‘un acte artistique destiné à faire partager l’essence spirituelle du monde, à détourner les hommes des affrontements politiques, religieux ou idéologiques qui sévissent sur la planète Terre qui est notre seule demeure’ ».