- Outro, mas nem tanto

Há alguns anos, publiquei um relativamente extenso estudo sobre a obra completa-até-então de Augusto de Campos,[1] a que um novo volume dá agora prosseguimento: Outro (São Paulo, Perspectiva, 2015). Prossigo também, portanto, com sua análise.

Tal tarefa se revela maximamente facilitada tanto pela análise prévia quanto, mais ainda, pelo livro ora analisado. É que neste não existe novidade, com a possível exceção da redução de um mínimo rigor aritmético, que se escondia por trás da maior parte da obra, em uma contrafação diminuída de si mesmo. Explico. Naquele texto, enunciava-se a fórmula que dava forma (aquadradada) a incontáveis poemas, aparentemente complexos e rigorosos – mas apenas aparentemente.

- Dois

A maior parte da obra de Augusto de Campos pode ser dividida em dois grupos, o dos poemas tipológicos e o dos poemas aquadradados. Torna-se necessária, portanto, ao menos uma descrição sucinta das características de cada grupo. Reproduzo, aqui, apenas por necessidade, algumas passagens centrais daquele texto anterior, que servirão de atalho para a análise do volume recém-publicado.

Um poema tipológico é aquele em que o desenho particular de um tipo de letra participa da gênese e da realização do poema, de tal forma que esse tipo se consubstancia idealmente ao texto – que não pode, portanto, ser impresso em outro tipo, ao contrário de outros poemas. Um soneto de Camões impresso em qualquer dos infinitos tipos existentes é o mesmo soneto de Camões, mas um poema tipológico não pode se impresso em outro tipo sem que a informação poética que o constitui se perca. Há, por isso mesmo, também os poemas falsamente tipológicos, ou seja, impressos num tipo de letra incomum, “especial”, que não guarda nenhuma relação estrutural com o texto: neste caso, muda-se a letra e, como no caso do soneto, também não se muda o texto. Pois aqui a tipologia “especial” reveste, epidermicamente, o poema – que por isso continua existindo, invariável, num tipo mais neutro.

A quase totalidade dos poemas tipológicos de Augusto de Campos é, na verdade, falsamente tipológica: pois se trata de aplicar arbitrários tipos exóticos ao resultado do procedimento que gera o outro grupo, o dos poemas aquadradados.

No poema em homenagem a sua mulher, “Ly”, […] o texto resume-se a isto: “eu e você uma só pessoa”. Como, então, transformar tal frase num poema de “vanguarda”, conforme ainda advoga o autor? Transformando em fórmula a lição inicialmente usada em “Memos”. Ou seja, contando o número de caracteres da frase, descontados os espaços entre as palavras, e constatando os números inteiros positivos pelos quais é divisível. “Euevocêumasópessoa”: a frase fica, assim, com 18 caracteres. 18 é divisível por 2, 3, 6 e 9. Como se trata de um poema de amor monogâmico, que envolve duas personagens, escolha-se o número 2. Como resultado, a frase ficará dividida em 9 linhas de 2 letras cada, dispostas numa mancha vertical retangular – logo, geométrica – e difícil de ler, dadas a divisão aleatória das palavras e a ausência de espaços entre elas: “eu / ev / oc / eu / ma / só / pe / ss / ao”. Geometria e dificuldade que facilmente falseiam rigor e inventividade; notar que o e de você não está acentuado, gerando um segundo eu na quarta linha, o que justifica muito pouco, ou nada. Se esse truque aritmético-geométrico fosse usado exclusivamente em tal poema, não seria um truque, seria uma solução. Mas se trata do mesmíssimo procedimento não só usado pela primeira vez em “Memos” como invariavelmente aplicado, a partir daí, a distintos – e incontáveis – textos: de fato, trata-se simplesmente de um truque, de uma fórmula, de uma fôrma. Ou do exato oposto de rigor, construtivismo, invenção – e economia. Tantos são os poemas assim tratados, que afinal se inserem em uma longa série, a dos poemas aquadradados, já que suas formas finais, invariavelmente a partir de uma só frase [e do uso da fórmula da divisão aritmética], ficam sempre entre o quadrado e o retângulo.

Tais descrições dos dois grupos não podem, contudo, ser automaticamente aplicadas à imensa maioria dos poemas de Outro: pois aqui predomina a facilitação ou diluição desses procedimentos. Se não são e não eram necessariamente sobrepostos (pois aqui nada é, a rigor, necessário), como regra foram antes utilizados em incontáveis poemas ao mesmo tempo aquadradados & falsamente tipológicos. Mas com o virtual abandono da divisão aritmética dos caracteres, dá-se agora a consequente ascensão da aplicação epidérmica de uma tipologia “especial” ou “exótica” como procedimento solitário da imagética dos poemas.

- Pontos brancos e fundos pretos e vice-versa

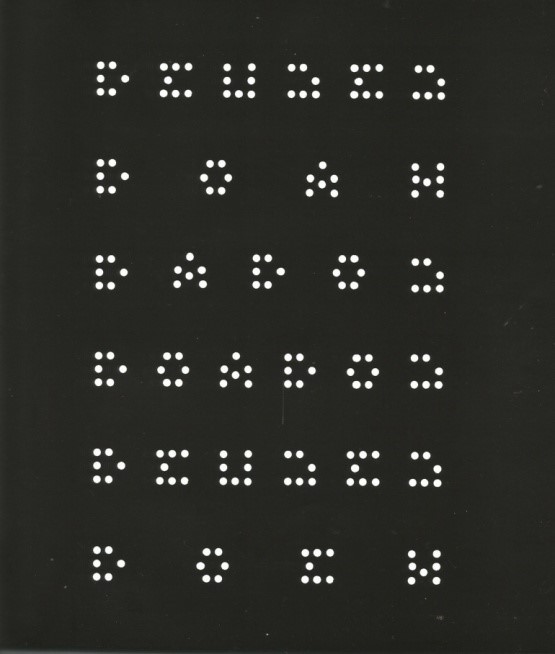

“Deuses” (p. 49) é um dos melhores exemplos dessa redução que marca o novo volume, em relação ao mínimo mecanismo aritmético que caracterizava os anteriores. Se ali os poemas ainda faziam uso de sua forma-fôrma-fórmula aquadradada, que junto aos tipos-fantasia encobriam a estetização superficial do texto, em “Deuses” tudo é apenas um texto corriqueiro revestido de tipologização arbitrária, enquanto seu aquadradamento é meramente mecânico, como se demonstrará adiante.

O texto é isto: “deuses / doam / dados / doados / deuses / doem”. Deuses doem? Sim, porque apesar de semântica, gramatical e existencialmente isso não fazer sentido (além de ser uma aliteração decaída em cacófato), aqui tudo se rende e se corrompe em função da obsessão paronomástica. A paronomásia, como se sabe, é a figura de relação entre palavras iguais de sentidos diferentes. Mas, como também se sabe desde os antigos gregos, “Méden ágan”: “Nada em excesso”. Porque em excesso nada é bom: mesmo a água mata. A arte é, de certa forma, a arte de escolher entre incontáveis possibilidades de elementos e de suas relações aqueles que são, ao mesmo tempo, mais significantes e significativos. Doem, no entanto, parece estar aqui apenas por ser uma paronomásia de doam, fazendo assim par com dados-doados, num lance que resulta, então, mal dado. Afinal, deuses não doem (doem também pode ser, em tese, o imperativo de doar, o que faz ainda menos sentido: doados deuses doem?).

Isso quanto ao texto. Quanto à sua forma, é a de um dado. Pode parecer excessivo, ou quiçá insuficiente, um texto trocadilhesco a partir da palavra dado editado na forma de um dado, mas é do que se trata. Resta explicitar que a imitação de um dado chega às raias da perfeição decorativa, com as letras constituídas de pontos brancos sobre um fundo negro.

O rigor rigorosamente aparente do restante da obra, em que o aquadradamento (cuja razão, aliás, se não tinha justificativa antes, é perfeitamente injustificável agora) se produzia por uma fórmula lítero-aritmético, aqui se reproduz de maneira forçada. Isto não é uma opinião, mas um fato. Forçado se refere ao uso de uma ferramenta de edição de texto que força o alinhamento em um bloco. As palavras-versos de “Deuses” não têm o mesmo número de caracteres, portanto, simplesmente digitadas, ficariam naturalmente alinhadas à esquerda, sem quadrado-imitação-de-dado algum:

deuses

doam

dados

doados

deuses

doem

É necessário, então, forçar a blocagem do texto, impondo arbitrariamente espaços diferentes entre os caracteres, para aquadradar (ou, mais precisamente, retangularizar) linhas com número variável de caracteres. O motivo é iniciar o processo de fazer tal texto imitar a face de um dado, o que demandará, ainda, o referido tipo de letras feito de pontos brancos e um fundo preto:

Imitar a face de um dado com um computador pessoal é também, por isso mesmo, aparentemente ocioso. Mas se um poema feito de letras de pontos brancos a partir da palavra dados ainda se explica, mesmo que não se justifique, um segundo, feito do mesmo modo sobre o personagem mitológico Tântalo não faz uma coisa nem outra. O poema em questão se intitula “Tântaro” (p. 43), que pode ser, se se quiser, uma “palavra-valise”, ou mais provavelmente um trocadilho, como se depreende do texto do poema, em que aparecem as palavras tântalo e cântaro. Na verdade, elas são quase o poema inteiro, que se limita a quatro palavras: “cântaro / pântano / sândalo / tântalo”. Sei algo do mito de Tântalo, ou seja, que ele teve a suprema honra de ser convidado a servir os deuses em um jantar, e em vez de lhes dar a devida ambrosia (alimento dos imortais), surrupiou-lhes a iguaria e ainda lhes serviu a carne do próprio filho no lugar, a fim, ao que parece, de testar a métis (a presciência) de Zeus. E se deu mal, condenado a ser um morto-vivo em um vale muito vivo do Hades, onde há água e árvores frutíferas em abundância, mas onde tanto a água quanto os frutos recuam quando suas mãos se aproximam para pegá-los. Seu suplício é “morrer” de fome e sede com água e comida à vista por toda a eternidade. Mas o pouco que sei do mito não me capacita a compreender o poema: “cântaro / pântano / sândalo / tântalo”. O que isso significa? Que um cântaro de água fresca seria um sândalo, um bálsamo para Tântalo, no entanto perdido em um pântano e, portanto, em águas salobras ou insalubres? Acontece que Tântalo, no mito, estava cercado de água límpida, necessária para materializar seu suplício de sede. A água inacessível é um “pântano”, porque dele não se pode beber? E por que não? A água que abunda mas não se pode tomar é, na verdade, a do mar, porque salgada, fazendo de cada náufrago um verdadeiro Tântalo. Mas, infelizmente, nada disso parece ajudar a compreender o poema.

Tampouco haver um terceiro poema, apropriadamente chamado “D?vida”(p. 51), feito de letras com pontos, mesmo que, desta vez, sejam pontos pretos sobre fundo branco. Também não se entende a razão de se grafar dúvida com a óbvia intervenção do ponto de interrogação inserido em tal palavra. Eis, em todo caso, o poema, variação de uma questão “metafísico”-poética que perpassa toda a obra: “que / poesia / poderia / dizer / a / dúvida / de / ser?”. Difícil dizer. Mais difícil ainda saber o que justifica cercar cada palavra-verso de vários pontos de interrogação: “???que??? / ??poesia? / ?poderia? / ??dizer?? / ????a????” etc. Porque, mais uma vez, nada o justifica, ainda que algo o explique: aquadradar o poema, desta vez pelo acréscimo arbitrário (e irregular: “??poesia?”) de vários pontos de interrogação em cada linha, até que todas tenham o mesmo número de caracteres.

Há ainda um quarto poema de letras feitas de ponto, “Pós”, p. 55: “és / pó / só / pó // se / és / pó / sê // es / se / pó // po / es / ia”. “És pó, só pó. Se és pó, sê esse pó. Poesia”. Naturalmente, as letras com pontos, neste caso, servem ao propósito de imitar grãos de pó – enquanto retraçam a mesma questão “metafísico”-poética.

- Desenhando com palavras

Voltando ao início, o livro se abre com um caligrama, “Desumano” (p. 15). O caligrama, como se sabe, é muito apropriadamente considerado a fase ingênua da poesia visual. Pois se trata de poemas que versam sobre algo, enquanto seus versos “desenham” na página uma mancha com a forma desse algo. Por exemplo, um poema sobre uma garrafa que tem os contornos de uma garrafa. Neste caso, o poema parece, à primeira vista, em função do título e de sua forma, uma grande seta, tematizar a evolução humana. Mas na verdade não a tematiza, e sim, mais uma vez, a conhecida dúvida “existencial”-metalinguística: “des / aprender / de uma vez / todas as línguas / em -al em -ol em -ão / em -ego em -im em -ano / em -ês / poesia / não tem / porquês”. Trata-se, aparentemente, de um clichê tardorromântico, variação e reiteração da ideia arcaica de que a poesia “acontece”, numa espécie de transe que acomete o poeta. No entanto a poesia tem, talvez, um porquê, uma razão de ser: fazer com a linguagem verbal o que a linguagem normal não faz, ou expandir as possibilidades da língua, para citar Eliot. Em todo caso, isso se confirma no restante do poema: “esquecer / esquecer / esquecer / emude / cer des / umano // para vol / ver a ser / no nano / uni vers / o / da minh / a mudez // humano”. Desconsiderando o tartamudeio gerado pelo desejo de desenhar a parte fina da flecha caligrâmica com versos curtos (“cer des”, “para vol”, “no nano”), há aqui uma clara referência ao mito platônico (e, portanto, romântico) de que se deve esquecer para ser (“esquecer […] para volver a ser”). É, sem tirar nem pôr, o muito arcaico mito platônico da alma, excelentemente descrito, em sua relação com a poesia também arcaica, por Pierre Vernant.[2]

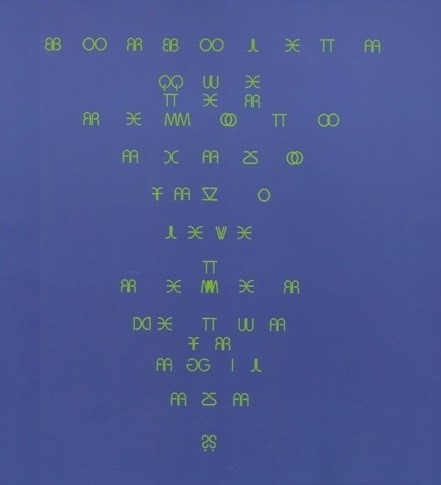

Mas eis que “Tvgrama 3” (p. 35) afinal inova ao adotar uma chave pop. “Entre um zap e outro zap // shit fuck trash crap // todo o dia ele espera // hip rock hop rap // que o mundo acabe // tudo já era // não há quem escape // oi galera”. Inova, mas não necessariamente melhora. Pois citar estilos agressivos como o rap em meio a frases de gírias regressivas, como “tudo já era” e “oi galera”, não soa bem. Trata-se de um poema em versos gramaticais rimados, com métrica tradicional portuguesa, oscilando perto das medidas populares das redondilhas maior (7 sílabas) e menor (5):

entre um zap e outro zap (6)

todo o dia ele espera (6)

que o mundo acabe (4)

tudo já era (4)

não há quem escape (5)

oi galera (3)

Mesmo os dois versos paratáticos interpolados de palavras em inglês (“shit fuck trash crap” [4] e “hip rock hop rap” [4]) não alteram a regularidade métrica nem a presença da rima. Tampouco alteram a perfeita exemplaridade de mais um poema tipológico-aquadradado. Aqui o aquadradamento é mais uma vez forçado por blocagem, ou seja, pela imposição de espaços distintos entra as palavras, a fim de obter seu alinhamento à esquerda e à direita. Enquanto o revestimento tipológico é particularmente duvidoso. O tipo utilizado segue um marcado estilo anos 70, ou seja, “power flower”, literalmente, com direito a flores no lugar dos pingos do ii. E tudo em um fundo azul-céu. Poderia ser então uma ironia com a mentalidade juvenil-satisfeita de grande parte do pop, caso houvesse qualquer marca convincente de registro irônico. Como não há, não é. Não o sendo, é o que é, um poema em tradicionais versos rimados em que a estrutura poética conservadora refuga a semântica pop e a tipologia contracultural que lhe são sobrepostas.

Se “Tvgrama 3” tem flores e fundo azul-céu, “Ter remoto” (p. 41) tem fundo azul-marinho e borboletas. Além de trocadilhos, a começar do próprio título, um jogo de palavras com terremoto. O tema do poema é a fábula alegórica sobre as consequências imprevistas, traduzida pela borboleta que bate as asas no Pacífico e gera um furacão no Atlântico ou vice-versa. Sua forma é caligrâmica, com as palavras dispostas de modo a formar um cone invertido, representando o furacão da fábula. Suas letras são todas arbitrariamente duplicadas, giradas e em caixa alta, de modo a que o B de borboleta reproduza a própria. O efeito colateral, ou a consequência imprevista dessa decisão, ao gerar estranhos caracteres não figurativos (ao contrário dos BB e também dos RR, DD e AA que, devidamente arredondados pela tipologia escolhida, formam lepidópteros de formas variadas borboleteando pela página), é o resultado final evocar muito mais uma inscrição de ficção científica com esótericos caracteres alienígenas do que aquilo que o tema do poema pretende. Sobre o texto em si, pouco a dizer: “borboleta // que // ter // remoto // acaso // faz o // leve // t // remer // de tua // fr // ágil // asa // ?”.

Resta observar que vários poemas possuem essa mesma forma interrogativa, a partir de um único sujeito que se questiona (no caso, um animal), derivada diretamente do famoso “Tigre” de William Blake (“Tyger! Tyger! burning bright / In the forests of the night, / What immortal hand or eye / Could frame thy fearful symmetry?”).

Outro se divide em três partes. Além de “Outro – poemas”, aqui analisada, “Intro – intraduções” e “Extro – outraduções”. A introdução e as notas não explicam a diferença e, portanto, a separação, entre “intraduções” e “outraduções”.

- Intras

As “intraduções” podem ser precisamente descritas como a arte de transformar pequenos fragmentos de traduções em grandes artefatos decorativos: o maior trabalho é dedicado ao questionável artesanato do desnecessário. Pois parece ocioso vestir e revestir uma boa e sóbria tradução (e mesmo uma não tão boa ou não tão sóbria) com infindáveis exuberâncias tipológicas.

É muito conhecido o dístico elegíaco 85 de Catulo: “Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris? // Nescio, sed fieri sentio et excrucior”. Ele não é traduzido nas “intraduções”.[3] Mas, em compensação, usa-se sua abertura para criar e recriar duas peças decorativas, a começar do fato de que, pelo tipo de letra utilizado, o M tem a forma de um coração. E se o primeiro desse par de “intraduções” se chama simplesmente “odi et amo” (p. 61), o segundo se chama, trocadilhescamente, “odiamante” (p. 63). Pois o poema, perfeitamente caligrâmico, desenha na página um diamante. Provavelmente aquele que o amante entregaria à amada se acaso se decidisse entre o amor e o ódio. Mas, caso o fizesse, o justamente famoso poema multimilenar perderia sua desrazão de ser, para se tornar uma declaração de amor qualquer. Mais ou menos, talvez, como a de “odiamante”: “amo / meio / odeio / meio odeio / meio amo / odeio / demo / amo”… O fato de haver de permeio neologismos como “demiodeio”, “ideamo” ou “ideodeio” não melhora muita coisa – mas provavelmente piora em relação à tensa e densa clareza sintética do original.

A título de mais um exemplo, poderíamos acrescentar que “Poema do ar” (p. 69), a partir de Longfellow, recebe uma letra “ventosa”. E que “Poder ser” (p. 75), a partir de Valéry, afinal retoma o aquadradamento (ou melhor, a retangularização) pela antiga fórmula, gerando, como sempre, um texto aparentemente difícil de ler (“não // ser // poe // tap // ode // rse // rpo // eta”), mas apenas aparentemente, ajudado por uma tipologia pesada, com letras em forma de tijolo.

- Outras

As “outraduções”, diferentemente das “intraduções”, são, em sua maioria, textos em português de autores vários.

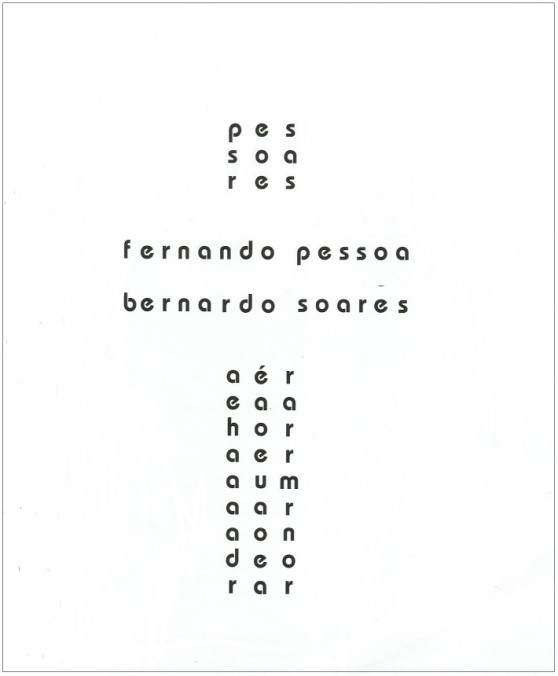

Em “Pessoares” (p. 93), cujo título é um trocadilho por fusão entre os nomes de Fernando Pessoa e Bernardo Soares, esses nomes são utilizados, junto com um fragmento do Livro do desassossego, para desenhar na página uma cruz católica.

“Pessoanjos” (p. 95) repete a dose, desta vez com Fernando Pessoa e Augusto dos Anjos. Mas em lugar de seus textos, usam-se suas figuras. Numa montagem que deixa ver as linhas de recorte das imagens, aparecem lado a lado os dois poetas caminhando com a mesma pose e o mesmo passo em alguma falsa calçada de antanho, eles que jamais se encontraram, cercados por estes versos: “passos em lisboa // anjos em pessoa”. É polissêmico: Augusto dos Anjos em Fernando Pessoa, são ambos anjos em pessoa, há anjos em Pessoa etc.

Mas sê-lo não impede de o ser também, digamos, mistificador. Etc.

[1]

[1] “A vanguarda como estereótipo: uma análise da poesia de Augusto de Campos”. Acessível em

https://sibila.com.br/critica/a-vanguarda-como-estereotipo-uma-analise-da-poesia-de-augusto-de-campos/5182

[2]

[2] “Aspectos míticos da memória e do tempo”. In Mito e pensamento entre os gregos. São Paulo, Difel-Edusp, 1973, pp. 71-112.

[3]

[3] “Odeio e amo. Você pergunta por que o faço? // Ignoro. Mas sinto assim, eu sei, e me dilacero.” [L.D.]