1. A constrangedora nudez do monólogo

Ferreira Gullar, um dos maiores nomes da poesia moderna em língua portuguesa, acaba de lançar um monólogo teatral em um ato, O homem como invenção de si mesmo (Rio de Janeiro, José Olympio, 2012), retornando assim à dramaturgia, gênero que praticou décadas atrás. Dois elementos se destacam imediatamente: a opção pelo monólogo e o fato de se tratar de um “teatro de tese”, nas palavras do próprio autor. As duas opções são arriscadas. Enquanto a forma monólogo impõe alguns problemas específicos para a literatura dramática, seu tema envolve questões não irrelevantes para a história das ideias.

A maioria dos elementos da cena teatral, como os personagens, suas características, circunstâncias, intenções e interações, enfim, a trama dos fatos e o drama dos atos, não existe no monólogo. Resta o texto, o texto nu. Um texto nu que deve manter a atenção e o interesse de uma plateia habituada à longa tradição da ação dramática.

Não que o monólogo seja uma novidade, inovação ou “invenção”. Ao contrário, ele está na própria origem do teatro ocidental, o teatro grego, em que havia, inicialmente, um protagonista, que mais não fazia além de monologar, narrando suas aventuras e desventuras, pontuado pelo coro, que não se dirigia necessariamente a ele (mas, por exemplo, evocava profecias). Uma lenta evolução levou, primeiro, ao aparecimento do deuteragonista, ou antagonista, e a uma maior interação do coro com os dois personagens. Com o tempo, o papel do coro diminuiria, enquanto o número de personagens crescia na mesma medida em que se aprimorava a “imitação da realidade” que, segundo Aristóteles, era a maior qualidade da poesia (pois se tratava de poesia dramática): “O poeta deve ser mais fabulador que versificador; porque ele é poeta pela imitação e porque imita ações”.1 Daí “[a tragédia ser] superior [à] épica”.2 Pois além do texto, a tragédia incorporava a cena, as máscaras (personae), os corpos e as vozes dos atores.

A “imitação da realidade” atingiria seu ápice no século XIX, com o teatro naturalista e realista, e autores como Ibsen e Tchecov. E se, no século XX, esse teatro seria confrontado por todos os experimentalismos, do dadaísmo ao “teatro do absurdo” de Ionesco, passando pelo drama existencialista de Sartre e pelo teatro “imóvel” de Beckett, a forma seculodezenovista seria reafirmada e revitalizada por grandes dramaturgos como Eugene O´neill e Arthur Miller, ao mesmo tempo em que também se tornaria a matriz e o modelo do teatro médio, do teatro mainstream ou comercial, referência dominante do público. Daí o desafio atual do monólogo.

A isso se deve acrescentar o fato de esse mesmo público estar hoje acostumado à hiperatividade das demais linguagens dramáticas, como o cinema e a televisão, com o primeiro dominado pelos efeitos especiais e a segunda pelos cortes abruptos e pela rápida sucessão das cenas (para não falar dos musicais da Broadway for export).

Gullar tem consciência do problema. Mas não possui os meios dramáticos para lidar com ele.

Sua consciência é demonstrada de forma explícita, ao se referir, no próprio texto, ao fato de ele ser um “monólogo sem emoção [que] corre o risco de desagradar à plateia”. Como esse risco é, realmente, enorme (como se demonstrará aqui), o que poderia ser uma metalinguagem irônica ou crítica se torna uma confissão involuntária ou inconsciente de um fracasso anunciado.

Já vi peças que são monólogos e que até encontraram boa acolhida dos espectadores. Mas eram peças diferentes desta, mais emotivas, dramáticas, cheias de lágrimas e sofrimentos. Tenho horror a isso, não combina com meu modo de ver as coisas. Mas as pessoas gostam de dramas, gostam de emoções fortes… Um monólogo sem emoção corre o risco de desagradar à plateia… Mas será que as pessoas não gostam também de pensar, de refletir sobre as questões que dizem respeito a todos nós? (p. 40)

Claro. Aliás, é por isso que elas saem de casa numa sexta-feira à noite, depois de uma semana de trabalho e trânsito e estresse, enfrentam o risco de serem assaltadas e a certeza de serem roubadas pelo preço do estacionamento e do teatro, e não para se divertir.

Quanto à falta de meios do autor, ela se manifesta pelo uso imperito de dois recursos que tentam “suavizar” a crua condição do monólogo.

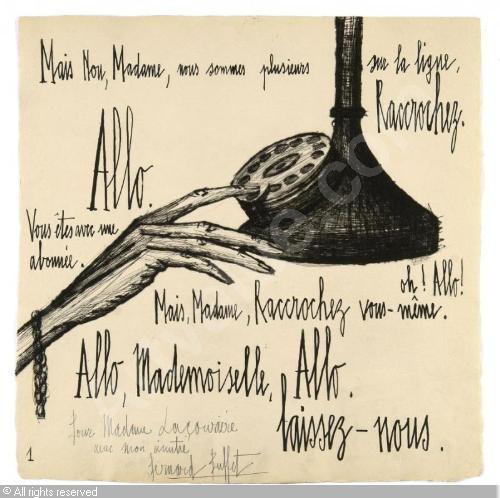

2. O telefone, a plateia e o par de muletas

O primeiro recurso é um telefone, visível muleta cênica para apoiar pausas necessárias em um monólogo invertebrado.

O primeiro recurso é um telefone, visível muleta cênica para apoiar pausas necessárias em um monólogo invertebrado.

A ideia parece vir de Jean Cocteau, na sua peça também em um ato de 1930, La voix humaine(popularizada pela versão cinematográfica de Roberto Rossellini, em que aparece como a primeira parte – “Voce umana” – do filme em dois episódios L´amore, de 1948, interpretada por ninguém menos que Anna Magnani). Com uma diferença fundamental: a peça de Cocteau não é um monólogo apoiado em um telefone, mas um verdadeiro diálogo entre a personagem sozinha em cena e o aparelho, ou melhor, entre ela e o vazio das vozes com as quais conversa, e que não são ouvidas. O resultado é um pequeno grande drama entrecortado, tensamente lacunar e extremamente moderno.

No monólogo de Gullar, por outro lado, não bastasse a obviedade de sua função de apoio, o telefone acaba por se tornar simplesmente exasperante, pela repetição sem imaginação de seu uso e abuso. O personagem tem dois problemas principais, que se interligam: seu computador haver travado e seu namoro com certa Soninha ter terminado. A ligação se dá porque ele é um escritor conservador, que até há pouco ainda usava uma máquina de escrever. Soninha o fizera adotar o computador, e o salvava de todas as situações em que o equipamento falhava ou falhava seu operador. Mas Soninha foi embora, e ainda por cima se recusa a atender seus telefonemas, justo quando o personagem está escrevendo seu texto sobre o homem como invenção de si mesmo… Mais uma vez, trata-se do uso fácil da metalinguagem, agravado pela circunstância de que o que deveria parecer esperteza, o fato de um texto com tal tema estar sendo escrito e ao mesmo tempo obstruído por uma invenção notória e recente, o computador, possível demonstração dramática da tese, ao lado de sua explicitação textual, resultar apenas óbvio, além de envelhecido de nascença. Pois a peça é toda ela extemporânea, fora do tempo, nascida tarde. O computador aparece como uma novidade, e como novidades aparecem os problemas do computador, porém nada indica que se trate de um texto de época, por exemplo, os anos 1980, quando tudo isso faria sentido. Tampouco há qualquer indicação de se tratar de um libelo contra a “obsolescência” da velhice humana em tempos de inovação tecnológica. Resta o sabor indelével de poeira congênita.

Está dando para entender? O homem vive num universo de ideias, sonhos e realizações que são fruto de sua inventividade… É isso que pretendo demonstrar nesse monólogo que estou escrevendo… Quero dizer, estava, porque, com essa setinha congelada na tela do computador, parei. Parece que a solução é desligar, mas, se desligo, perco a nova versão da peça que já escrevi… Vou tentar uma saída… Parece que se teclar Control-Alt-Del acontece alguma coisa… Só espero que essa alguma coisa não seja apagar tudo… Não, não posso correr esse risco! Por que não salvei tudo num disquete, meu Deus?! Nisto a Soninha tem razão, ela sempre me adverte: “Não deixe de ir salvando no disquete à medida que vai escrevendo”, só que me esqueço… (p. 23).

Disquete? Em tempos de pen-drives e computação em nuvem?!

Além das inúmeras tentativas, sempre inúteis, de falar com Soninha ao telefone, invariavelmente acompanhadas de lamentos pelo fim do namoro, pelo travamento do computador, pela saudade da máquina de escrever (que culmina num longo diálogo telefônico com certo “seu Jorge”, seu antigo fornecedor de fitas para máquina, sobre a possibilidade de ainda fornecê-las, ocupando toda a pág. 49), ao lado da reafirmação de que tudo isso “prova” ser o homem uma invenção de si, o telefone também é usado de forma dramaticamente ociosa, explicitando sua condição de muleta, em vários, repito, vários telefonemas arbitrários, como quando certa associação de ajuda aos cegos liga para pedir uma contribuição, seguida do pedido de uma associação de auxílio aos surdos, para culminar em ligações simplesmente “por engano”… E não se trata de comédia.

Acham que está tendo muito telefonema na peça? Tenho medo é que ela fique chatola, entendem? Um sujeito sozinho no palco falando o tempo todo pode dar no saco… Acho que tem que acontecer alguma coisa mais, um problema qualquer… (pp. 42-3).

Percepção brilhante. Já a solução não parece tão brilhante assim:

Por exemplo, ele pode estar brigado com a mulher ou com a namorada, tenta falar com ela pelo telefone, ela não atende… É, isso pode dar pé. (p. 43)

De fato, pode, como o próprio autor refere: um pé no saco.

O segundo recurso com que Gullar busca “suavizar” a condição de monólogo é o expediente tão fácil quanto arriscado de se dirigir diretamente à plateia. Conhecido desde a origem do teatro, quando o coro o fazia, retomado por autores como Shakespeare na introdução de algumas peças e reinventado no século XX por Bertold Brecht com função didático-política, aqui se trata, tão somente, de uma muleta verbal a fazer par com a muleta cênica do telefone. A cena é convencionalmente ficcional, a sala do personagem, onde ele monologa e interage com seus problemas fictícios. Ao se dirigir repentina, inconsistente e reiteradamente à plateia, o que seria (e foi) revolucionário há um século, ao perfurar transversalmente os planos paralelos em que se dão a ação dramática e a inação testemunhal da audiência, causando o impacto de certo “efeito transporte” mútuo, levando a plateia para o universo ficcional enquanto desmascara ou esvazia tal universo como ilusão ou farsa, a fim de indicar à mesma plateia o império inexorável da realidade imediata (daí sua função de “conscientização”), acaba aqui sendo apenas artificial, ingênuo e ocioso. Uma pergunta é feita à plateia, o monólogo em que ela está inserida sem força, necessidade ou sentido prossegue no mesmo ritmo, e nada acontece.

A banalidade é, afinal, a marca maior de um texto desnudado e longamente exposto por sua condição de monólogo, enquanto é sempre chão, de um prosaísmo que oscila entre um coloquialismo datado, envelhecido, e partes que parecem deslocadas e coladas de textos de popularização, de um didatismo igualmente envelhecido e chão – quando não se trata da retomada banalizada de questões arquiconhecidas, como a da teodiceia.

A teodiceia, ou justiça divina, refere-se à questão da existência do mal. Se Deus é onipotente, o mal existe porque Ele o permite, logo, Ele não é bom. Se Deus é bom, o mal existe à sua revelia, logo, Ele não é onipotente. Em suma, Deus não pode ser ao mesmo tempo bom e onipotente, apesar de isso ser tudo o que Ele tem de ser. A questão da teodiceia tem milhares de anos e já preencheu milhares de páginas. Nada que intimide Gullar ou o impeça de banalizá-la até o limite:

Quer ver outra coisa que me deixava impressionado? Era o frei Damião. Lembram dele? Baixinho, feinho, gordinho, com o pescoço torto, a cabeça torta, assim. Uma coisa impressionante. Com os anos, a cabeça dele foi pendendo para um lado e já estava quase paralela ao ombro. Eu morria de pena do frei Damião, coitado, um homem tão bom, que só fazia o bem às pessoas, e no entanto marcado por aquele aleijume!… “Deus é mau”, pensei, e disparei a rir. Até liguei para uma amiga, que também não é lá muito religiosa, e contei-lhe a piada. “Você é doido”, disse ela, morrendo de rir também… Não, eu de doido não tenho nada, ou tenho muito pouco, e se faço essas brincadeiras é que não resisto. Mesmo porque eu sei que a religião é muito importante para as pessoas e para a própria humanidade (p. 18).

Infelizmente, ainda falta exemplificar o que parece colagem de textos de popularização – ou aula de colégio:

Vou dar alguns exemplos que me parecem demonstrar a tese de que o homem se inventa e inventa sua própria história. Comecemos pela guerra de Troia que, como se sabe, constitui o tema central da Ilíada, de Homero. Qual foi a causa dessa guerra que contrapôs aqueus e troianos? Para alguns historiadores foi a cobiça dos vizinhos, uma vez que Troia era muito rica. Já na versão de Homero, a causa foi Helena, “a mais linda das mulheres” e esposa de Menelau, raptada por Páris, filho do rei de Troia. Após dez anos de cerco, a cidade foi invadida e saqueada pelos aqueus, que resgataram Helena e a devolveram ao marido. Um dos momentos mais dramáticos da guerra foi a morte de Heitor por Aquiles, após um duelo que os levou a dar três voltas em torno da cidade. Seria um exagero do poeta? Não, é que Troia era mais ou menos do tamanho de um quarteirão de Copacabana. […] E não obstante a tomada de Troia tornou-se parte essencial da história humana, graças à força poética que a imaginação de Homero imprimiu ao seu poema. Pouco nos importa o que realmente aconteceu naquela região da Ásia Menor, há vinte e cinco séculos e, sim, o que o poeta inventou (p. 58).

3. A reinvenção do desinventado

Restaria falar do tema da peça em si. Mas isto seria repetir o erro fundamental dessa comédia de erros, ou seja, estender-se sobre algo tão conhecido quanto um telefone fixo (pois, naturalmente, o personagem não usa um celular). O homem como invenção de si mesmo só serviria, hoje, como tema de redação colegial, ou como tese acadêmica de caráter histórico-bibliográfico, a fim de sintetizar sua antiguidade e ressurgência e esgotamento. Sim, trata-se da antiquíssima questão “nature versus nurture”, natureza versus criação, inatismo versus cultura, e todas suas infinitas variações, que todo mundo, Sócrates e Platão e Aristóteles e Agostinho e Spinoza e Rousseau e Hobbes e Kant e Hegel e Nietsche e Freud e Marx e Weber e Zola e eu e o leitor, já abordou de um modo ou de outro, e que Gullar pretende resolver pela afirmação peremptória do segundo elemento da equação, escudada pelos exemplos aleatórios e banais que vai empilhando, incluindo a invenção do fio dental (a peça de vestuário), num momento particularmente infeliz sobre a evolução da exposição do corpo feminino, do calcanhar dos tempos da vovó à bunda dos tempos da netinha, o que comprovaria mais uma vez a “invenção” ou o “culturalismo” da condição humana… Com direito a referências completamente déjà vu sobre os índios americanos quando encontrados pelos europeus.

Os primeiros cronistas afirmaram que aqui era o Éden, o paraíso terrestre, onde todos viviam como Adão e Eva, antes de provarem da árvore do conhecimento. Uma coisa é verdade: nossos índios só ouviram falar do pecado depois que chegaram aqui os jesuítas. Mas a verdade é que o pecado, a culpa, as noções do Bem e do Mal contribuíram para transformar o bicho homem em ser humano. É que o homem, enquanto corpo, carne, cabelo, é tão natureza quanto uma macaco e uma anta. Ele só se distingue dos animais pela cultura, ou seja, pela capacidade de inventar sua vida, seu mundo, seus valores – pela capacidade de inventar a si mesmo [grifo nosso] (pp. 38-9).

É quase inacreditável que tudo isso seja levado a sério pelo personagem e pelo autor (conforme explicitado por ele próprio no texto da “orelha”), que, portanto, além de não se dar conta de sua incrível banalidade e antidramaticidade, ainda ignora o fato de tal debate já haver chegado a uma conclusão – o que acrescenta a esse caldo ralo e insosso a ociosidade. Pois, por ironia suprema e final, o debate foi concluído pelo contrário da tese do autor! Se ele ao menos soubesse disso, o tema (mas nunca o texto) se justificaria como uma peça de resistência, como uma crítica culturalista a tal conclusão, algo tão difícil quanto ousado: pois se trataria de desafiar a mais robusta ciência cognitiva contemporânea com um teatro de tese, o que não é para qualquer um e, infelizmente, não é especialmente para Ferreira Gullar.

O linguista e psicólogo de Harvard Steven Pinker, cujo trabalho é ligado ao do linguista do MIT Noam Chomsky, publicou há pouco um livro fundamental, já traduzido no Brasil, cujo desconhecimento é, então, indesculpável em tal contexto. Trata-se de Tábula rasa – a negação contemporânea da natureza humana (São Paulo, Cia das Letras, 2010). A extensa obra de Pinker, com suas quase 600 páginas, historiciza a ideia do “culturalismo” da condição humana, cuja expressão máxima é a velha metáfora da tábula rasa, segundo a qual nascemos um papel em branco no qual a sociedade escreve livremente suas instruções. O livro expõe, então, as condições atuais das várias pesquisas de vários ramos da ciência que, coerente e convergentemente, demonstram o contrário. Gênero, genética, espécie e um longo etc. nos trazem ao mundo carregados de inatismos, inclusive morais (essenciais para a existência em grupos de interações complexas, conforme demonstrado pela primeira vez pela grande primatologista Jane Goodall). Existem, enfim, inúmeras características humanas que são universais, portanto, inatas ou não culturais, a começar do andar ereto. Seu número e sua abrangência são, na verdade, muito maiores e mais determinantes do que imagina o senso comum, ou do que gostariam os defensores do “culturalismo”, a crença de que tudo ou quase tudo nos seres humanos é determinado pela cultura ou pela sociedade ou pela educação e pode, portanto, ser mudado ou moldado ou “inventado”. Basta ver a “Lista de universais humanos por Donald E. Brown” (a partir de seu verbete “Human universals” na MIT Encyclopedia of the cognitive science [Wilson e Keil, 1999], pp. 587-91). E Pinker percorre todo esse percurso para afinal discutir como e por que, a despeito da ciência contemporânea, o velho “culturalismo” persiste como uma crença “politicamente correta” teimosa e agressiva na cultura atual. Apesar de não ser “politicamente correto” nem “incorreto”, mas basicamente anódino, o texto de Gullar é um exemplo cabal do motivo de Pinker ter escrito seu livro, e de quanto esse livro não atingiu seu objetivo, o de tentar fazer chegar a um público educado o estágio atual das pesquisas científicas que envolvem o tema, cuja importância é enorme, não porque possa ainda servir para a redação de monólogos teatrais extemporâneos e banais, mas porque o “culturalismo” (e o “politicamente correto”) intervém ativamente em debates culturais e políticos importantes, do sistema de cotas ao casamento gay às pesquisas genéticas à justiça criminal.

Saber que o “biologismo” venceu o debate não significa a necessidade de adotar esta ou aquela posição, porque, como esclarece Pinker, trata-se, apesar de tudo, ainda de questões morais e políticas, sobre as quais a ciência não tem nem pretende ter o poder decisório. E porque a vitória do “biologismo” não significa o que os defensores do “culturalismo” pretendem com sinal contrário, que tudo seja ou isso ou aquilo, e apenas isso ou apenas aquilo. Não sermos pura invenção ou construção ou determinação cultural ou social ou econômica (Marx) não significa sermos autômatos biológico-genéticos – mas reforça a especificidade e a necessidade das opções morais, que devem então ser politicamente debatidas e defendidas (à luz do universalismo) em nome de conceitos como o de justiça, não de qualquer determinismo, seja antropológico-cultural ou biológico. A vitória do “biologismo” não é a vitória do determinismo biológico, mas a derrota do determinismo “culturalista”: não podemos moldar, “inventar” ou “reinventar” a condição humana à nossa vontade, ou segundo os preceitos de uma ideologia ou crença, porque ela é, de fato, uma condição; uma herança; cuja maior parte sequer é exclusiva ou particularmente humana, e subjaz, imutável, sob a variabilidade das máscaras culturais.

E individuais: para a ciência contemporânea, o livre-arbítrio é um mito. As decisões que os indivíduos creem tomar conscientemente são, em grande parte, tomadas por partes profundas do cérebro, às quais o córtex consciente não tem acesso, incluindo, naturalmente, motivos ou motivações. A decisão é então “transmitida” ao córtex consciente, ao qual resta elaborar narrativas que lhe dão a ilusão de suas motivações e seus motivos, e, portanto, de sua “decisão”. Se não somos autômatos genético-biológicos, somos paradoxais “autômatos” de nós mesmos. A dificuldade de compreensão ou aceitação dessas descobertas é uma questão individual. Mas a arte ou o artista que age com indiferença em relação à cultura de seu próprio tempo, da qual a ciência é parte incontornável, é uma questão da crítica.

Ferreira Gullar, como dito no início, é um dos maiores nomes da poesia moderna em língua portuguesa (em que pese a enorme irregularidade de sua obra, que vai dos voos altos como Poema sujoaos vales profundos de “Ode a Tancredo Neves”): mas isto, infelizmente, não impede que a única verdadeira qualidade de O homem como invenção de si mesmo esteja, afinal, em ser um texto curto (62 pp.).