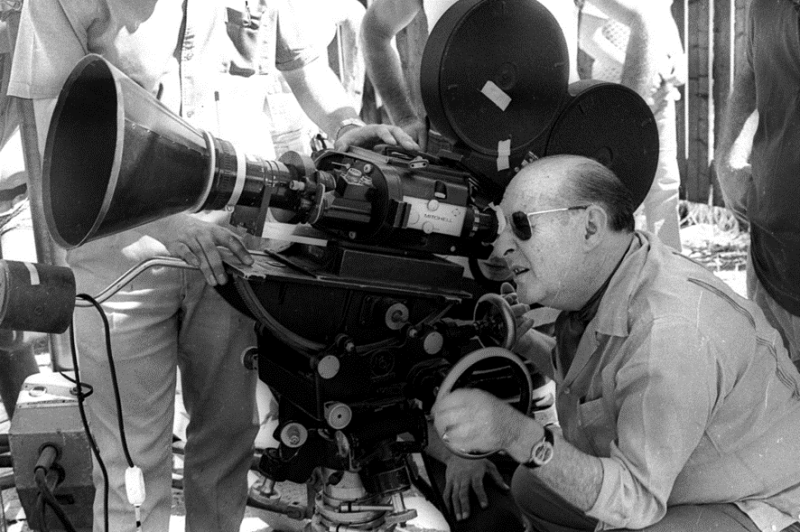

A tema da fome reapareceu com força inédita nesse Brasil de Bolsonaro e da pandemia. Roberto Rossellini (1906-1977) esteve em Recife e Salvador, meados dos anos 1950, onde travou contato com, entre outros, Gilberto Freyre e um Glauber Rocha de 19 anos. Consta que ele fez algumas filmagens nessas duas cidades, mas o roteiro do filme para o qual veio para cá, baseado no livro Geografia da fome, de Josué de Castro, foi engavetado. Carlos Lacerda, esse golpista maior da direita brasileira, atacou Rossellini para igualmente atacar Josué de Castro: “A burguesia progressista […] é aquela que concorda em abrir para o comunismo as portas da sociedade. Essa burguesia é a do Sr. Josué de Castro, cujo livro o Sr. Roberto Rossellini, no crepúsculo de sua atividade de diretor cinematográfico, vem filmar no Brasil para exportar ao mundo a obra de um charlatão” (Carlos Lacerda, O Globo, 09 de agosto de 1958). Rossellini é autor de filmes seminais como Roma, cittá aperta (1945), Paisá (1946) Germania anno zero (1948), entre tantos outros. Ele trabalhou também mais para a televisão. Jean-Luc Godard o comparou a Dante e a Virgilio. Eis o que disse o cineasta Ugo Giorgetti sobre ele. Régis Bonvicino

Régis Bonvicino: O senhor conheceu Roberto Rossellini pessoalmente?

Ugo Giorgetti: Não. Em resumo, o Rossellini que conheci e conheço é o produto de muitos filmes vistos e revistos, de muitas informações lidas atentamente aqui e ali através dos anos e de uma simpatia visceral que me liga à sua figura, que lamento tanto não ter conhecido.

RB: Há alguma conexão entre os filmes de Glauber e Rossellini?

UG: É muito difícil fazer essa conexão que, por outro lado, não me parece importante. É uma coisa mais para críticos de jornais e revistas especializados em resenhas de filmes, no máximo como assunto de discussões mais ou menos amadoras. Os verdadeiros críticos se interessam, me parece, sempre mais pelo artista. Sabem que a obra vem deles, e é por eles que devem começar a estudá-las. Nesse sentido, Glauber e Rossellini são muito próximos. São artistas que disseram “NÃO”. Não! E pagaram por isso. Disseram não a um sistema que os impedia de trabalhar, a uma sociedade que lhes exigia o cumprimento de tarefas e convenções sociais que desprezavam e, sobretudo, muitas vezes, pelo desprezo como eram recebidos nas salas de cinema pelo grande público. Glauber protestava à sua maneira, desesperada, grandiloquente, desafiadora, que, nós brasileiros, conhecemos bem. Rossellini repudiava e lutava contra as mesmas forças de outro modo. À italiana. Fingindo aceitá-las, dando a impressão de ser um profissional bem-comportado de cinema, quando era, na verdade, um revoltado radical. Uma das armas que usava era seu enorme charme pessoal. Charme do qual pouca gente escapava. Não só grandes e quase inatingíveis estrelas de Hollywood, como Ingrid Bergman, que se tornou sua mulher, como grandes produtores, mesmo os que nunca trabalharam com ele: “Rossellini é o ser que, pessoalmente, talvez tenha sido o mais inteligente e fascinante que encontrei no cinema. Ao lado dele só posso colocar Fellini e Monicelli, porque eles também são notáveis, não tanto pela capacidade e os dotes profissionais, como pela inteligência enquanto homens” (Franco Cristaldi). Glauber e Rossellini tinham métodos incompatíveis para enfrentar suas realidades; as semelhanças, no entanto, eram grandes. Glauber admirava profundamente Rossellini como um antecessor ilustre, um mestre.

RB: Considerado pela direita um esquerdista e pela esquerda um liberal. Ele fugia de esquematismos?

UG: Penso que fugia sobretudo dos partidos políticos. Acho necessário aqui fazer uma distinção entre esquerda e partidos de esquerda, bem como entre direita e partidos de direita. Partidos são frequentemente abominados porque se colocam muitas vezes contra uma das maiores ambições dos artistas: a liberdade. Nenhum verdadeiro artista concorda em “fechar a questão” como fazem frequentemente os partidos políticos a respeito de assuntos fundamentais. Fechar questão é uma contradição em seus próprios termos, pincipalmente na visão de um artista. Claro que há artistas filiados a partidos, e alguns com talento. Mas não são muitos. Pelo menos pessoalmente penso assim. Acho que a Rossellini repugnava essa disciplina e essa uniformidade no pensar as coisas. Em última análise, recusava ver a vida como uma coisa simples. Como todos que escapam a uma classificação fácil e simplória, Rossellini sofreu as consequências, conforme dão a entender as palavras amargas de seu filho, Renzo Rossellini: “Nos funerais de meu pai estavam tanto os democratas cristão como as esquerdas. Os partidos têm essa tendência de gerir os cadáveres porque são necrófilos, no fundo procuram transformar até a morte em algo eleitoral. A quem pertencia o morto? Talvez, nisso, eu mesmo tenha sido bastante responsável ou irresponsável. Porque naquele momento meu pai tinha feito dois ou três filmes em seguida, nos quais colocava o sério problema do cristianismo como elemento histórico, e queria fazer uma série de filmes didáticos que passassem através da grande experiência da cultura cristã, para depois entrar, de outro lado, naquilo que era a contribuição para a cultura dada pelo pensamento marxista e por Marx. Tinha em mente fazer dois filmes, um em seguida do outro. Um, O Messias, que realizou, e imediatamente depois, a vida de Marx” (Renzo Rossellini).

RB: A partir dos anos 1960, ele trabalha mais para a televisão. O senhor teria um ponto de vista sobre essa mudança?

UG: Primeiro, esses anos 1960, talvez até um pouquinho antes, merecem exame mais próximo, quando se fala, por exemplo, em televisão. O começo dos anos 60, a época por excelência de Rossellini, era uma época em que a sociedade de massas ainda não estava inteiramente consolidada. Havia muita resistência a ela; veja-se, por exemplo, Pasolini. Era, portanto, um momento em que havia alguma esperança de transformação das coisas. A televisão estava inserida no centro dessas discussões. No fim dos anos 1950 e começo dos 60 a televisão, na Europa, era inteiramente estatal, isto é, não era ainda completamente um braço fundamental para sustentação do sistema que depois se tornou hegemônico. O Estado não era uma empresa e não podia pensar como empresa, pelo menos teoricamente. Os donos do Estado já estavam a postos, mas eram ainda obrigados a abrir brechas para um pensamento diferente. Ainda circulava a retórica poderosa, de que o Estado era fruto de toda a sociedade e não apenas de uma parte dela, por mais poderosa que fosse. Rossellini via a televisão naqueles dias como poderoso meio de comunicação. Não só de educação. Era muito inteligente para pensar assim; o que prefigurava era uma televisão voltada para a discussão. Televisão era o lugar ideal para discutir ideias. O fato é que, no começo dos anos 60, Rossellini estava farto do cinema. Como acontece, aliás, com boa parte dos cineastas que não seguem a cartilha do superficial e do lugar-comum e procuram colocar em seus filmes outros meios de analisar os fatos. Um outro cineasta, dessa mesma raiz, daqueles mesmos anos, e também de grandes méritos, nos dá informação valiosa: “A mesma emoção que tinha me dado quando era muito jovem, a visão de Paisà, experimentei de novo quando Rossellini me falou de seu repúdio e do seu cansaço em relação a um certo cinema, e de sua intenção de prosseguir por outros caminhos, sobre os grandes temas históricos e também filosóficos e morais, para serem apresentados com meios sólidos e essenciais ao grande público da televisão. No ambiente cinematográfico ninguém mais o escutava e foi para Milão, procurar auxílio para pôr em pé A idade do ferro. Alguns amigos se arrependeram de tê-lo ajudado, aqueles mais interessados no aspecto econômico das iniciativas, como se esse tipo de operação pudesse ser medido somente em termos econômicos” (Ermano Olmi).

RB: Qual a sua visão do neorrealismo italiano do qual Rossellini foi um dos fundadores?

UG: O neorrealismo foi tarefa de toda uma geração. De uma geração que tinha sofrido primeiro a longa tirania mussoliniana, depois a brutalidade da guerra, duas experiências tremendamente duras. Foi consequência, portanto, de uma imensa necessidade de recomeçar tudo, do zero, do inexistente. Havia algum aparato tecnológico, mais ou menos ainda em funcionamento, como Cinecittá, por exemplo; e essa geração, mesmo entre as ruínas, começou a trabalhar muito rapidamente no novo cinema. Li em algum lugar, não me lembro mais onde, que Roma, cidade aberta, foi filmada com os alemães em retirada, mas não inteiramente fora da Itália, portanto ainda durante a guerra; nos últimos dias, mas ainda guerra. Isso para dar uma ideia da intensidade do desejo de recomeçar. Esse novo cinema começa necessariamente pelos escritores, pelas palavras. Roteiro é a primeira coisa a ser feita na realização de um filme. Para isso foram convocados escritores e roteiristas, alguns sem muita experiência, mas muito talento. Fellini foi desses roteiristas iniciais, Ettore Scola também, igualmente Antonioni, Monicelli, Visconti, o próprio Rossellini, Pasolini, Zavattini ou Sergio Amidei. O neorrealismo começa pela palavra escrita. E se divide logo em dois segmentos de igual importância, a meu ver. Um deles, o filme dramático, o cinema de Rossellini, Vitório de Sicca, Visconti, outro de raiz popular que deu origem à famosa commedia all’italiana. É preciso falar desse gênero para colocá-lo no mesmo nível das realizações dramáticas. Era preciso rir na Itália, depois de tanta amargura. Mas rir do quê? É nesse ponto que aparece uma invenção italiana, jamais pensada por qualquer país empobrecido, vencido em seu orgulho, maltratado em sua reputação. Os roteiristas iniciais de comédias escolheram, num gesto de inigualável ousadia, rir de si mesmos, da própria Itália, tomá-la como material de comédia. Nenhum país tinha ousado tanto, ninguém se atrevia a rir da pátria sagrada, pela qual tinham muito lutado. Os artistas italianos tiveram essa coragem e não só se tornaram um sucesso mundial, como alicerçaram os filmes ditos mais sérios, mais dramáticos. No decorrer dos próximos trinta anos o cinema italiano cruzou o mundo provocando a admiração de todos. O grande historiador francês Fernand Braudel, que inclusive ensinou na USP dos primeiros anos, escreveu há não muitos anos um livro chamado O modelo italiano, dedicado a analisar as peculiaridades e singularidades da Itália através dos tempos e registrar suas características únicas. Braudel não hesita em colocar o cinema italiano da segunda metade do século XX entre os grandes feitos da civilização italiana. Roma era uma cidade relativamente pequena quando acabou a guerra. Nessa terra arrasada, os cineastas se conheciam todos, havia uma união involuntária, causada por condições gerais muito difíceis. Um dos testemunhos claros dessas uniões é dado pela primeira mulher de Roberto Rossellini, Marcela de Marchis, com quem manteve relações profissionais e de amizade profunda até morrer. É ela quem dá uma pista precisa desse núcleo geracional fundador do neorrealismo, e de como ele era duradouro, através de alguns personagens: Anna Magnani, atriz, Roberto Rossellini, diretor, produtor, e Sergio Amidei, roteirista/escritor, e ela mesma, envolvida com eles durante a vida inteira: “Quando, às vezes, Sergio falava da morte, parecia ter uma única preocupação: a de não achar um lugar em que pudesse ser sepultado. Muitas vezes, especialmente depois do desaparecimento de Anna e Roberto, dizia a mim e a Renzo: ‘– Eu sou só, quando for embora, onde vou parar? Me coloquem na vossa tumba, pelo menos estarei entre amigos, não me sentirei solitário’. A gente lhe respondia brincando: ‘– Tá certo, fica tranquilo e, por enquanto, trata de viver que é melhor’. Depois ele morreu e, em memória de seu desejo, nós o sepultamos realmente ali. Com Anna e com Roberto. Juntos, vizinhos, como no tempo em que tinham feito Roma, cidade aberta e tinham a vida diante de si” (Marcela de Marchis).

Biografia e filmografia de Roberto Rosselini: https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Rossellini