Sábia e arriscada ascese

Caetano Veloso

Julio Bressane é um caso único dentro do cinema brasileiro não por ser um autor experimental e anticomercial: tantos outros o são. Ele se destaca pela obsessão com que se aferra à tarefa de elevar-se através do cinema. A história de Julinho é a de um temperamento refinado que teve de atravessar grossas barreiras para reconhecer-se como tal. Embora ele e eu transitemos na área do show business e do entretenimento para as massas — cinema e música popular —, ele conduz sempre nossas conversas para questões de rigor intelectual, de exigências estéticas radicais. E para temas eruditos que frequentemente são os estímulos iniciais para ele fazer seus filmes.

A intensidade de nosso contato inaugurou-se quando, no meio da década de 1960, ele, saindo lindamente da adolescência, fez um documentário de curta-metragem sobre minha irmã Maria Bethânia. O público do Cine Paissandu (templo dos cinéfilos pretensiosos do Rio de então) vaiou a combinação do despojamento delicado do novo diretor com a intensidade dramática e as marcas regionais da nova cantora. Eu silenciei essa vaia com gritos desaforados contra a estreiteza da plateia (eu estava mais possesso do que no “É proibido proibir”, mais do que no Jô respondendo ao Brooke do New York Times). Foi um pequeno escândalo. Mas sempre me pareceu enormemente significativo que Julinho tivesse se sentido atraído pela arte e pela pessoa de Bethânia tão no início de ambos. Não é por acaso que o videoclipe feito por ele para a promoção do disco dela cantando Roberto Carlos é um dos mais belos filmes brasileiros recentes (Michelangelo Antonioni compartilha deste meu entusiasmo). Mas foi com Matou a família e foi ao cinema — uma obra-prima da arte brasileira em qualquer área, um dos maiores acontecimentos do moderno cinema mundial, quase só conhecido no Brasil —, foi com esse doloroso e terno cinepoema que fiquei sabendo que estava diante de um grande artista.

A união de Julinho com Rogério Sganzerla — o genial Sganzerla de O Bandido da Luz Vermelha — nos anos 1970 trouxe uma nova configuração — enriquecedora — para o panorama do cinema brasileiro. Filhos rebeldes de Glauber — do Cinema Novo, portanto —, eles puseram tudo em questão num tom intolerante que, se me parecia difícil de partilhar, mostrava-se eficaz na liberação de energias criativas. Essas energias tomaram, em Julinho, a forma de um isolamento, a um tempo sábio e arriscado, que faz de cada fotograma de seus filmes uma experiência especial. É impressionante notar como os seus trabalhos, aparentemente mais vulneráveis, se firmam com o passar do tempo. Monge do cinema e de si mesmo, Julio Bressane vai destilando o mel de bombom(como ele próprio, brincando, gosta de dizer), dialogando com Antônio Vieira e com Godard, com Roger Corman e com Haroldo de Campos, com Machado de Assis e com Lamartine Babo.

Orgulho-me de amá-lo.

Setembro de 1995

Carmen Miranda Dada

Caetano Veloso

Para a geração de brasileiros que chegou à adolescência na segunda metade dos anos 50 e à idade adulta no auge da ditadura militar brasileira e da onda internacional de contracultura, Carmen Miranda foi, primeiro, motivo de um misto de orgulho e vergonha e, depois, símbolo da violência intelectual com que queríamos encarar a nossa realidade, do olhar implacável que queríamos lançar sobre nós mesmos.

Carmen Miranda morreu em 1955. Em 1957 as suas gravações brasileiras anteriores à sua vinda para os EUA soavam totalmente arcaicas aos nossos ouvidos e as que ela tinha feito aqui nos pareciam ridículas: “Chica Chica bom chic”, “Cuanto le gusta” e “South American way” iam no sentido inverso ao dos nossos anseios de bom gosto e de identidade nacional. Ouvíamos então cantoras de que talvez nunca se tenha ouvido falar aqui [nos EUA], mas que nos pareciam superiores a ela — e de fato o eram sob certos aspectos: Ângela Maria, Nora Ney, Elza Soares, Maysa. Quase adivinhávamos a bossa nova. Mas Carmen tinha se tornado uma das personalidades formadoras da vida americana do pós-guerra, influenciando a moda e mesmo o gestual de uma geração. Hoje, fascinados, a encontramos referida na biografia de Wittgenstein — como favorita do biografado. À época, já tinha bastante peso saber que ela era a única artista brasileira reconhecida mundialmente e, ouvíamos os mais velhos repetirem, não sem méritos. Assim calávamos no peito um orgulho que afinal é semelhante ao que sentimos quando ouvimos o nome de Pelé fora do Brasil ou quando vemos o Bloco Olodum tocando com Paul Simon no Central Park para centenas de milhares de pessoas: todos os indivíduos de um país que não figura nos noticiários dos grandes jornais do Primeiro Mundo, a menos que uma catástrofe se abata sobre seu povo ou o ridículo sobre seus governantes, emocionam-se compulsoriamente com coisas assim. No caso de Carmen Miranda, àquela altura, víamos-lhe mais o grotesco do que a graça e não estávamos maduros o bastante para meditar sobre o seu destino.

A saída mais fácil (e a atitude mais frequente) era ignorá-la. O que não era difícil num país que, diferentemente da Argentina, não costuma guardar vivas na memória suas figuras de massa, quer sejam líderes políticos ou cantores de música popular.

Contudo, em 1967 Carmen Miranda reaparece no centro dos nossos interesses estéticos. Um movimento cultural que veio a se chamar tropicalismo tomou-a como um dos seus principais signos, usando o mal-estar que a menção do seu nome e a evocação dos seus gestos podiam suscitar como uma provocação revitalizadora das mentes que tinham de atravessar uma época de embriaguez nas utopias políticas e estéticas, num país que buscava seu lugar na modernidade e estava sob uma ditadura militar. Esse movimento derivou seu nome de uma instalação do artista plástico Hélio Oiticica, inspirou-se em algumas imagens do filme Terra em transe, de Glauber Rocha, dialogou com o teatro de José Celso Martinez Corrêa, mas centrou-se na música popular. A canção-manifesto “Tropicália”, homônima da obra de Oiticica, termina com o brado “Carmen Miranda dada dada”. Tínhamos descoberto que ela era nossa caricatura e nossa radiografia. E começamos a atentar para o destino dessa mulher: uma típica menina do Rio, nascida em Portugal, usando uma estilização espalhafatosamente vulgar mas ainda assim elegante da roupa característica da baiana, conquistara o mundo e chegara a ser a mulher mais bem paga dos EUA. Hoje há estrelas latinas vivendo neste país e trabalhando para massas de latinos residentes aqui.

Carmen conquistou a América branca, como nenhum sul-americano tinha feito ou viria a fazer. Ela era a única representante da América do Sul com legibilidade universal e parece que é exatamente por isso que a autoparódia era sua prisão inescapável. Parecia então que podíamos entender a depressão profunda a que ela chegou nos anos 50, o abuso de remédios, a destruição da sua vida. Ainda hoje, estar escrevendo estas palavras sobre ela é algo difícil e penoso para mim. O que quer que aconteça na América com a música brasileira — e mesmo o que quer que aconteça no hemisfério norte com qualquer música do hemisfério sul — nos leva a pensar em Carmen Miranda. E, inversamente, pensar nela é pensar em toda a complexidade desse assunto. O Olodum no disco de Simon, a coletânea de sambas experimentais de Tom Zé feita por David Byrne, Naná Vasconcelos e Egberto Gismonti, Sting e Raoni, Tânia Maria, Djavan e Manhattan Transfer, o culto de Milton Nascimento. Ela está sempre presente.

Quando a bossa nova estourou nos EUA, isto é, no mundo, sentíamos que finalmente o Brasil exportava um produto acabado e de boa qualidade. Mas o fato de essa onda ter sido deflagrada por um compacto, extraído do álbum Getz—Gilberto, que contém “Garota de Ipanema” belamente cantada por Astrud Gilberto, em inglês, conduz à insinuação de uma Carmen Miranda cool-jazz. Não apenas a voz de Astrud salta como uma fruta gostosa de dentro das harmonias densas de Tom Jobim: a própria personagem da garota de Ipanema louvada na canção parece usar frutas na cabeça.

Isso não é um pensamento forçado, é algo que está no ar. Recentemente, numa noite de gala em benefício da Rain Forest Foundation, comandada por Sting e abrilhantada pelo próprio Jobim, corria o rumor nos bastidores de que, quando Tom e sua banda tocassem a “Garota de Ipanema”, Elton John entraria no palco vestido de Carmen Miranda ou, pelo menos, usando um daqueles turbantes cheios de bananas ou de guarda-chuvas. Afinal, tal não se deu. Mas dizem que somente porque Elton e Sting não estavam seguros de que Tom (e a plateia) aceitaria a brincadeira com simpatia. De todo modo, pra mim já é bastante revelador que tal boato tenha surgido ali. Ela está sempre presente. Airto sacudindo balangandãs na banda de Miles Davis em 71. Flora Purim e Chick Corea.

Ela está sempre presente também porque há uma coisa sobre a qual os tropicalistas logo tiveram de meditar, além do caráter extraordinário do seu destino: a qualidade de sua arte. Antes de se tornar a falsa baiana internacional, bem antes de ascender ao posto de deusa do camp (e de fato aquela imagem de um infinito de bananas partindo do topo de sua cabeça que Busby Berkley, com sua tendência de produzir visões de êxtase místico, criou, é a confirmação de sua divindade), Carmen Miranda tinha deixado no Brasil o registro abundante da sua particular reinvenção do samba. E, depois que a bossa nova já estava madura e exportada, quando Tom Jobim já se instalara entre os maiores autores de canções do século e Sérgio Mendes achara a melhor maneira de colocar a musicalidade brasileira no mercado internacional — depois, enfim, de tudo isso que se fez possível pela magia do bruxo-mor João Gilberto, nossa aventura mais profunda —, os velhos discos de Carmen já não soavam mais como antiguidades. Na verdade, saiu no Brasil uma coletânia em cd dessas gravações e não seria má idéia se o mesmo se desse aqui [nos EUA]. O repertório deslumbrante recebia um tratamento precioso do seu estilo, feito de destreza e espontaneidade. A agilidade da dicção e o senso de humor jogado no ritmo são a marca de uma mente esperta com que descobriríamos que tínhamos muito o que aprender.

A gravação de “Adeus batucada”, um samba profético de Synval Silva (que era seu motorista particular e revelou-se extraordinário compositor) em que ela se despede de seus companheiros de roda de samba dizendo “eu vou deixar todo mundo, valorizando a batucada”, é uma das mais belas jamais feitas no Brasil.

Essa canção terminou por encontrar eco em outra, escrita por Vicente Paiva, em desagravo à frieza com que ela foi recebida pela plateia do Cassino da Urca no Rio, quando de sua primeira apresentação no Brasil depois do sucesso nos EUA: “Disseram que eu voltei americanizada”. É uma prestação de contas bem-humorada ao público e à crítica cariocas, que se ressentiam da descaracterização dos ritmos brasileiros, aos quais os músicos americanos tinham dificuldade em se adaptar e talvez pouca paciência de prestar atenção, dando deles uma versão sempre cubanizada. Que justamente uma cantora do único país de língua portuguesa da América Latina tenha sido eleita a representante desse conjunto de comunidades de língua espanhola não trouxe poucas dificuldades estilísticas a suas performances. Hoje há um conhecimento específico da rítmica brasileira entre músicos americanos — depois da bossa nova e de Milton Nascimento pode-se contar com o desejo de captar a peculiaridade da música no Brasil. Na época de Carmen bastava fazer um barulho percussivo que fosse facilmente reconhecido como latino e negróide. Mas ela, que tinha feito questão de trazer consigo os rapazes do Bando da Lua, representou menos a adulteração alegada pelos seus críticos do que o pioneirismo de uma história que ainda se desenrola e hoje parece mais fascinante do que nunca: a história das relações da música muito rica de um país muito pobre com músicos e ouvintes de todo o mundo. Uma história de que, de resto, este artigo não é o episódio menos curioso, sendo o seu autor o mesmo da canção tropicalista que termina com o nome de Carmen, com o “Miranda” ecoando em “dada”.

Desta singular perspectiva é que se tenta observar a virada crítica que nos levou a descobrir os encantos das velhas gravações brasileiras de Carmen Miranda e também a dignidade predominante na sua discografia americana. Ela fez mais e melhor samba por aqui do que nós estávamos dispostos a admitir.

O poeta brasileiro Oswald de Andrade, do movimento modernista de 1922, disse uma vez: “O meu país sofre de incompetência cósmica”. Carmen parecia livre dessa maldição. O que salta aos olhos quando revemos hoje seus filmes é a definição dos movimentos, a articulação das mãos com os olhos, a nitidez absurda no acabamento dos gestos. Anos depois da boutade de Oswald de Andrade, Hanna Arendt se referia à disparidade entre os países pobres e os países ricos exatamente na área da competência. Muito do que sai no Brasil torna-se notável pela magia, pelo mistério, pela alegria; pouco pela competência. Quando me perguntam por que Carmen Miranda agradou tanto aos americanos, eu respondo: não sei. Mas fico me perguntando se a sua grande vocação para a arte-final, a sua capacidade de desenhar a dança do samba num nível exacerbado de estilização, como uma figura de desenho animado, não terá tido parte decisiva nisso.

Competência é uma palavra que define bem o modo americano de valorizar as coisas. Carmen Miranda excedia nessa categoria. Gal Costa, Maria Bethânia, Margareth Menezes são verdadeiras baianas, são grandes artistas da alegria e do mistério. Mas o estilo gestual de Carmen encontra uma identidade no estilo vocal de Elis Regina: alta definição no ataque das notas, nitidez no fraseado, afinação de computador — competência. Hoje talvez os EUA não estejam tão apaixonados por esse item, talvez estejam menos saudavelmente ingênuos quanto ao progresso tecnológico do que nos anos 40 e 50: ir ao Japão é ser levado a pensar nisso. Quanto ao Brasil, houve quem dissesse que o surrealismo é o único realismo possível na América Latina, pois o cotidiano da miséria é surreal. Nós, os tropicalistas, numa época que os highbrows e os lowbrows fizeram umas farras conjuntas, para desespero de alguns middlebrows, achávamos que Dada nos dizia mais respeito do que o surrealismo; era o inconsciente não-estetizado, era a não-explicação do inexplicável. Era também o contrário de prendermo-nos num absurdo formalizado: era termos optado antes de tudo pela liberdade como tema fundamental. Não éramos dadaístas, é claro. Éramos um punhado de garotos baianos, filhos da bossa nova, e interessados no neo-rock-n’-roll inglês dos anos 60. Alguns tínhamos chegado à universidade. Foram os irmãos Campos, Augusto e Haroldo, líderes do movimento da poesia concreta no meio dos anos 50, com quem passamos a ter um bom convívio quando nos mudamos para São Paulo, que nos deram a sugestão do paralelo entre Dada e o surrealismo de que nós fizemos o uso que descrevi acima. Hoje, quando as vanguardas do início do século são postas em questão por terem, entre outras coisas, atraído uma horda de subletrados que produzem cultura de massas, olhamos para trás sem vergonha e sem orgulho. Apenas sorrimos felizes quando ouvimos Marisa Monte cantar uma canção de Carmen, acompanhando-a com uma reprodução muito sutil do seu gestual. E não encontramos nada em nossas próprias gravações que seja comparável às melhores gravações de Carmen Miranda dos anos 30.

Exilado em Londres em 71, foi que eu vi pela primeira vez a tal fotografia em que Carmen Miranda aparece involuntariamente de sexo à mostra. Lembrei dos primeiros portugueses que, ao chegarem ao Brasil e vendo os índios nus, anotaram em carta ao rei de Portugal que “eles não cobriam as suas vergonhas”. Isso de se referir à genitália como vergonha era corrente no português do século XVI. Pensei que não deixava de ser significativo que a nossa representante fosse a única do olimpo hollywoodiano a exibir sua vergonha. E que tivesse feito sem saber o que estava fazendo, por descuido, inocentemente. “Vergonha” é uma palavra que atravessa este artigo, desde o primeiro parágrafo. Mas tal visão me causou antes orgulho do que mal-estar. Nos braços de César Romero, sorriso hollywoodianamente puro nos lábios, cercada de brilhos cheios de intenção e controle, tudo nela e em torno dela parecia obsceno perto da inocência de seu sexo.

A iluminação, o cenário, a pose, a fantasia eram Carmen Miranda. O sexo exposto era Dada.

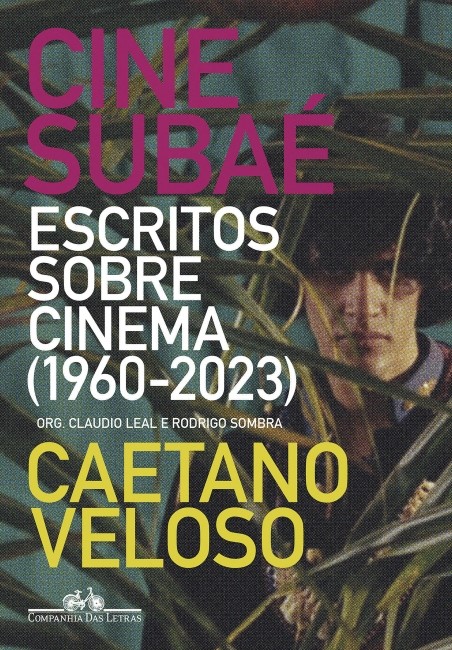

Nota: Claudio Leal e Rodrigo Sombra organizaram Cine Subaé (escritos sobre cinema – 1962-2023), editado pela Companhia das Letras, agora em 2024. O volume reitera o perfil de crítico ou um perfil de agente crítico da cultura, via cinema, de Caetano Veloso, que é um caso único e raro, não só pela gama de seus interesses, como pelo empenho com que tenta produzir suas reflexões, em vários campos. Claudio recuperou também os textos de Luiz Carlos Maciel no livro intitulado underground: LINK

A Sibila publica aqui de Cine Subaé um texto sobre Julio Bressane e outro sobre Carmen Miranda. E registro no mínimo curioso de Andrea Ormond, pesquisadora e crítica de cinema, sobre o filme Cinema falado de Veloso. A edição, que é também uma pequena homenagem a Caetano, publica a canção e letra de Noel Rosa, que inspiraram a película.

Clique sobre a capa do livro: