(Entrevista de Eduardo Milán a Régis Bonvicino)

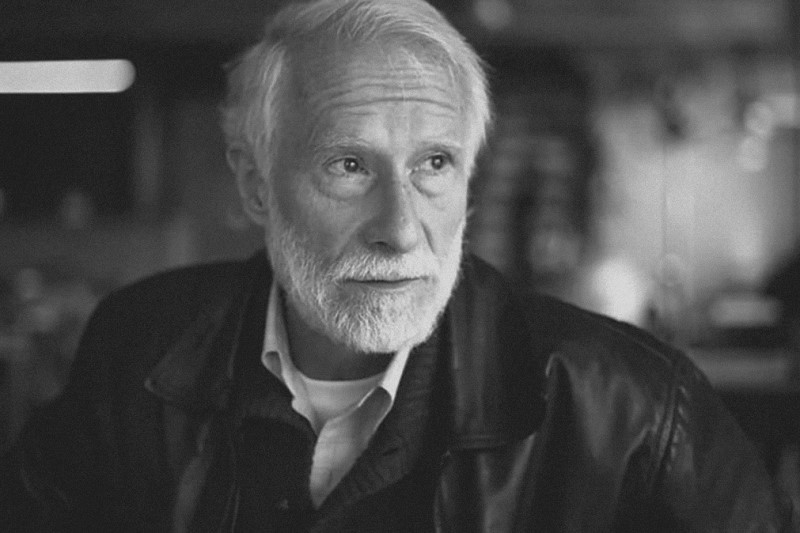

Eduardo Milán – um dos melhores poetas, críticos e ensaístas de minha geração – nasceu em Rivera, cidade do norte do Uruguai, em 27 de julho de 1952. Nós estabelecemos contato quando ele ainda vivia em Montevidéu. Eu havia “estreado” com uma plaquete de 15 poemas, intitulada Bicho papel (1975) quando recebi os livros Secos y mojados (1974) e Estación, Estaciones (1975). Eu ainda residia com meu pai quando recebi Milán para uma temporada em São Paulo em 1976. Quem me falou pela primeira vez dele foi Haroldo de Campos, que conheci em 1972, aos 17 anos. Eduardo se interessava pela Poesia Concreta como campo antilírico e anti-retórico, a compor com outras vanguardas latino-americanas de cunho cosmopolita. Marxismo, modernidade e vanguarda já eram suas tópicas. É preciso lembrar que Rivera é conurbada com Santana do Livramento. A Praça Internacional é compartilhada pelas duas cidades e a chamada Avenida Principal é o único marco de fronteira entre os dois países. Uma “fronteira” dentro de uma única urbe. A mãe de Eduardo é brasileira. Eduardo estudou Letras na Facultad de Humanidades de la Universidad de la República Oriental de Uruguay. O golpe de Estado no Uruguai deu-se em 1973, no rastro de golpes que tomaram conta de toda a América do Sul, a começar pelo Brasil em 1964, apoiados pelos EUA. Em 1972 o presidente eleito Juan María Bordaberry toma posse. Ele era filiado ao Partido Colorado. Naquele período, grupos armados atuavam para fazer, por meio de guerrilha urbana, a revolução socialista no país, entre eles, o Movimento para Liberação Nacional Tupamaros (MLN), que agia já antes da rupture institucional. Os Tupamaros se confrontavam igualmente com os Esquadrões da Morte da extrema direita, o que se tornou pretexto para que se forjasse um pacto entre militares e Bordaberry, que dissolveu então o Congresso Nacional. Em 1976, os militares afastam Bordaberry e a ditatura uruguaia seguiu, com variações, o roteiro de todas as outras. Essas ditaduras marcaram a ferro e a fogo a vida dos nascidos nos anos 1950, como ele (1952) e eu (1955). O pai de Eduardo foi acusado de delitos políticos e de delitos civis, isto é, acusado de facilitar a entrada de Tupamaros em uma agência de banco do qual era gerente. Foi condenado a 24 anos de prisão em 1973. (Em 1985, depois de cumprir 12 anos, foi anistiado com o fim da ditadura). Eduardo se exilou, para não ser preso, em 1979 na cidade do México, onde vive até hoje. Nessa entrevista, entre várias questões, ele relaciona a crise da poesia de agora com o advento da própria pós-modernidade (Frnaçois Lyotard). A substituição da ideia de transformação social pela tecnologia em si (a sensação de um mundo “renovado”), da persistência do isolamento da poesia apesar do boom de poetas, do narcisismo na arte, do domínio do Sillycone Valley, do capitalismo que avança. É mais uma etapa de um diálogo que se iniciou nos anos 1970. Para mim é também um modo de se manter alguma dinâmica reflexiva num contexto com poquíssima reflexão, como o brasileiro deses tempos. Não quis intertitular o texto, como se fosse uma entrevista jornalística, preferi mantê-lo como um fluxo. Mantive o uso distinto dos pronomes: tu e você. Ao final da entrevista, deixo a Wikipedia de Eduardo, na qual se listam seus livros de poesia e crítica. RB

1. Régis Bonvicino: Quando nós dois começamos a escrever nos anos 1970, as questões eram conhecer a tradição, buscar voz própria, procurar inovação; essas tópicas se faziam acompanhar de reflexão crítica, debate, de uma escolha de lados na Guerra Fria. Decorridos trinta anos, acho que os curadores da poesia passaram a ser, desde o início do século 21, as grandes plataformas, como Instagram, Twitter, Facebook. O que poderia dizer sobre isso?

Eduardo Milán: Tua pergunta é sumamente rica e ao mesmo tempo complexa. Nossa iniciação à poesia foi no contexto moderno latino-americano, isto é, com uma visão da linguagem poética vinculada à tradição, mas ao mesmo tempo lançada à experimentação, à descoberta. Todavia, no marco de repercussão dos anos 1960, que se afirma na década de 1970. Muito pouco depois, no fim dos anos 1970, surge a polêmica pós-moderna com tudo que isso implica. Houve de tudo. Porém, dentro da consideração histórica que te permite a visão retrospectiva, o livro de Lyotard, La condición postmoderna. Informe sobre el saber (1979), me parece o mais lúcido. Interpretaram mal o livro por falta de perspectiva. Parecia que Lyotard aderia ao momento pós-moderno – o mesmo ocorreu com Baudrillard frente ao modelo norte-americano nessa mesma época: neutralizou tanto sua emissão que não se sabia se era uma crítica ou uma celebração. Porém, era um livro amargo. Lyotard certificou essa postura em Lo inhumano. Ele considerou que um mundo terminava. E terminava. É o mundo do pensamento crítico. O neoliberalismo, ao qual se lança a culpa de tudo como se fosse um filho expulso do capitalismo – quando é sua realização extrema e implacável: hoje o vemos de forma macabra na pandemia –, foi um aproveitamento, um jogo do capitalismo em campo aberto, isto é, quando se joga sozinho com todo o campo para si. O que acabou, o mundo que acabou, foi o mundo do pensamento crítico que está vinculado com a ideia de mudança. Quando você e eu começamos a escrever, naquele duplo movimento de releitura da tradição e de lançar-se ao novo, estávamos sob a proteção do pensamento crítico. Estávamos atrasados, é verdade. Ou, melhor dizendo, estávamos sob a repercussão de algo que já havia mostrado sua realidade ocultada pelo sistema, isso que Adorno e Horkheimer revelam em 1939 na Dialéctica del Iluminismo: a conversão do âmbito do pensamento crítico – ampliado e generalizado na medida do possível pelas divisões dentro do sistema – na indústria cultural. A indústria cultural é a degradação do nível de qualidade da produção simbólica pela necessidade de uma produção e consumo estandardizados ao máximo. Quero dizer com esta longa digressão: a coisa vem de longe. A “plataformização” comunicativa e produtiva depende então não de uma epifania que demonstra “que prontos estamos os humanos”. O mundo virtual, se o vês bem, sai em defesa, isto é, em auxílio direto do capital, precisamente com um acréscimo maior que sua necessidade: como entretenimento das pulsões do novo, as mudanças etc. Estávamos chorando a “morte da utopia” e “o fim da história” quando começam a aparecer os dispositivos de hipercomunicação para nos entretermos. A tecnologia virtual é uma suplência: está no lugar da transformação. Se há algo digno de homenagem constante são os livros de Guy Debord, La sociedad del espectáculo (1967) e Consideraciones a la sociedad del espectáculo (1969). É tão brutal a onipresença das plataformas na nossa vida atual que inclusive desempenham um papel fundamental com a pandemia: possibilitam uma continuidade da vida – para certos níveis de acessibilidade, não esquecer isso – que teria sido mais difícil – embora também muito mais real. Pensadores como Markus Gabriel creem que os tipos de Sillicon Valley deveriam estar todos presos. Mas também Eric Sodin adverte sobre o mesmo perigo que representam. Estou de acordo.

2. RB: Habermas afirma que vivemos a era do autor sem leitores e com isso acho que quer dizer que não há mais espaço público. Você acha que há espaço público para o debate intelectual?

EM: Há muito tempo vivemos a era do autor sem leitores. Desde as vanguardas. Porém, com a queda das promessas utópicas depois dos anos 1970, um gênero literário ocupou simbolicamente o lugar da história: a narrativa. O boom do romance não foi em 1960 com G. Márquez e todo o séquito. Foi a partir do momento em que o romance ocupa o lugar de um eixo de transformação. Claro que a narrativa – nem mesmo na forma de crônica, que hoje foi posta acima da narrativa de ficção – forneceu um mundo imaginário. Mas também a utopia é, em primeira instância, mundo imaginário, só que é mundo imaginário a transformar em real. E a ficção não. De maneira que como leitores a ficção te permite viver sem arriscar tua vida. É a lógica e o tempo do domínio imaginário da nova era: vive em ti, não circules socialmente. Parece a antecipação do estado humano na atual pandemia.

Claro que não há lugar para o debate intelectual – ao menos no momento. Os populismos, tanto neofascistas como pseudoesquerdistas, o primeiro que atacam é a cultura. Ademais, sustentados em um pragmatismo absoluto: o mundo está cheio de problemas urgentes para a sobrevivência de cada um e de seu grupo afetivo-familiar. O debate intelectual pode pôr-se momentaneamente em ação diante de um limite: “estamos colapsados como grupo humano. Que fazemos, redistribuímos o comum ou nos arrancamos a cabeça ?”. Se eu fosse radical te diria que está em jogo nossa concepção do humano – seja filosoficamente humanista ou não – e nossa possibilidade de seguir exercendo-o. Alguns creem, sob esta consciência, que a humanidade vai dar um giro solidário. Creio que antes o capitalismo nesta conjuntura – que alguns já veem como pós-capitalista – te cobrará cada segundo que fizeste parar teu investimento e maquinário mercantil, não mais produtor. O papel do Estado não parece ser o controle do capital. Porque muito poucos Estados ajudaram – ou estão ajudando – grupos vulneráveis economicamente além das doações. Alguns se gabam de “não ter endividado o país apesar da pandemia”. E se não te endividares agora, quando o farás, além da necessidade?

3. RB: Você acha que essa massa genérica de poemas que vemos – o verbo é ver – nas plataformas eletrônicas é mero expansionismo apropriativo de redundâncias? Há algo de novo nesses processos?

EM: A poesia vive um momento de hiperprodução. Há alguns anos, dei uma conferência no Uruguai sobre o presente de hiperprodução poética. Não mudou. Não que haja mais oferta que demanda. Mas é um processo similar. Há casos de boom poético: sempre tenho presente o boom de Caprichos & relachos de Paulo Leminski. Mas sempre há que relativizar no caso poético. É um mundo limitado. Inclusive no momento da poesia que enche estádios – os beats, Evtushenko na antiga União Soviética – segue sendo um mundo limitado. Não tem nada que ver com a saúde poética. É mais: eu te diria que essa poesia está fazendo uso de uma saúde que não tem, porque as maratonas de poesia que se veem na Colômbia, por exemplo, estão em uma média de um haicai por cabeça – exagero, claro. As crises, ademais de servirem para manter o controle ameaçador em uma sociedade, servem para provar a saúde dos organismos. No caso da poesia funciona.

Desde o século XIX – que quer dizer: “leitor hipócrita, meu semelhante, meu irmão” – ao final de “Ao leitor” com que Baudelaire introduz Les fleurs du mal? –, o leitor é um problema. Embora o burguês seja o grande leitor do mundo, e seu século é o XIX.

Leitor mais, leitor menos não diz nada da qualidade poética. É um mundo aberto o das plataformas. É terra de ninguém. E não há hiperprodução sem redundância. É mais: te diria que a hiperprodução é redundância enorme. Seria bom inventar um teste poético para saber a quem dos que escrevem – e o que entendem por “interessar” – interessa realmente a poesia e com que profundidade, e com que consciência. A gente quer aparecer. E é normal. A pandemia radicalizou o processo, agora em nível humano, de espectralização que já vivíamos a nível cultural.

4. RB: Suas respostas me trouxeram dois conceitos simples à tona. O de ethos (caráter) e o de mos (costume). Eu penso que a poesia se descaracterizou sobretudo enquanto “fato estético” e talvez tenha se tornado um veículo de causas externas acolhidas pelo statu quo. Qual seria a especificidade dessa descaracterização do século XXI? Estética é política? Você mencionou a morte da razão crítica. O que seria poesia hoje?

EM: A descaracterização da poesia é um fato irrefutável de cara ao que entendemos por poesia no decurso do último segmento da modernidade, a partir, sobretudo, de certos pontos de vista do movimento romântico e, particularmente, desde Baudelaire e o simbolismo francês. Entendemos a poesia como uma contradição no século XIX. Uma contradição aceita. Rimbaud e Mallarmé, cada um por sua vez, a encarnaram. Mas é um processo que começa em 1800 com a famosa pergunta-lamento de Hölderlin: “… e para que poesia em tempos de penúria?” (ou “indigência”, ou “miséria”, em outras versões que conheço). “Penúria” aí também quer dizer “sem deuses” ou, mais secularmente, “sem escuta”. É a partir daí, porque essa pergunta não tem resposta vindo de um reduto poético que será desenvolvido na Nova Mitologia do romantismo alemão. Todo o século XIX reproduz a pergunta às vezes afirmando-a, às vezes conservando-a. Desde o “leitor hipócrita” de Baudelaire passando pelo “Je est un autre” [“O eu é um outro”] de Rimbaud até as “subdivisões prismáticas da ideia”. Isto é, acusa-se a descaracterização tanto no leitor (Baudelaire), como no cultivo de uma outridade radical (Rimbaud), até chegar a um eu emissor prismatizado, ou seja, múltiplo, fragmentado (Mallarmé). Porém, o que me importa – e faço este ato de memória porque creio que só a memória nos permitirá sair do confinamento em que estamos por causa da pandemia e que ameaça avançar de várias formas – é a descaraterização como um fato. A coisa é tal para mim que “a dissolução da arte na práxis social” que Peter Bürger propõe é a única explicação teórica consistente que os movimentos de vanguarda permitem. As modificações que serão as pós-vanguardas, neovanguardas e tal são a aceitação de um statu quo poético. Ou seja, a descaracterização é um fato da poesia do último segmento da modernidade (século XIX) até hoje. O que existe são posições dessa descaracterização. Se John Cage pode dizer: “estou aqui e não tenho nada a dizer e estou dizendo, e isso é poesia como eu quero”, estamos na poesia como a consideração de um desejo ou de uma vontade, isto é, ante um fenômeno de subjetivização radical que, obviamente, passa pelo nada ou por deixar à margem a significação como sentido. É um ato de saída do poético e do estético. E também político porque coloca o ato da poesia como um ato comum que depende de mim como outras práticas do indivíduo. É esta história que me permitiu abrir em “El poema como errancia” (um texto publicado en 1994, que integra meu livro de ensaios Resistir) uma longa dissertação que dura até hoje sobre o não lugar da poesia (Blanchot fala do não lugar da literatura, mas é outra coisa). Poesia hoje é paradoxo e espectralização. É uma linguagem que existe, mas (ou porque) não existe.

5. RB: Byung-Chul Han afirma que a globalização remove todos os limites imunológicos para dar rédea solta ao capital. Para ele, a promiscuidade e a permissividade gerais, que hoje se espalham por todas as áreas da vida, eliminam a negatividade do desconhecido ou do inimigo. Arte era negatividade até 1970, 1980, precisava de inimigo, mas hoje ela vive do excesso de positividade, que se expressa como excesso de desempenho (aqui não se fala de resultados qualitativos), excesso de produção e excesso de comunicação. Ela é aceita. A repressão dá lugar à depressão, a exploração dá lugar à autoexploração e auto-otimização voluntárias. A poesia ela mesma se tornou uma forma de controle social? Um sintoma de depressão maior?

EM: É muito certo o que dizes. A poesia mudou de signo. Adorno foi claríssimo. E é certo o que diz Byung Chul-Han da globalização como derrubamento das fronteiras que permitiam delimitar o outro como outro. Tudo está revolto. Isto é, não há outro em termos pragmáticos. O que há é uma absolutamente abrumadora maioria de submetidos ao desígnio do capital. E se não há outro, não há lugar para situar-se desde um ponto de vista da negatividade. Eu diria mais: creio que está anulada a diferença entre polos – como um derretimento metafórico que se adianta ao derretimento real – negativos e positivos. Entretanto, a humanidade está mais polarizada do que nunca no sentido em que a desigualdade é praticamente absoluta entre os que exercem o poder e o controle econômico-social-mental e o resto. Contudo, a poesia, não olvides, está no lugar do resto, ocupa esse lugar de resto como linguagem – linguagem insuficiente, fora de código, como bem recorda Bifo Berardi, incompleta, que não alcança. A necropolítica (brilhantemente assinalada por Mbembe) que aplica o poder – e que agora também se vê na pandemia: essa eleição dos que vão morrer por velhos, inúteis para a produção, parasitas do estado em alguns lugares em que o Estado tolera “parasitas” – coloca essa quantidade humana no lugar da negatividade. A diferença – para colocar uma oposição quase bárbara como exemplo – entre essa maioria humana absoluta que ocupa o resto e a poesia como resto é que a poesia se podia assumir como restante e restada, enquanto que o resto humano não. O que se podia lamentar desde um ponto de vista poético é esse deslocamento para a positividade que faz ver que a poesia quer ocupar um lugar social, isto é, “vencer” com os vencedores. Esse distanciamento da poesia do grande contingente humano para positivar-se é um fracasso posicional suicida da poesia, ou seja, o abandono de toda sua história, o abandono da consciência de si mesma. Mas são os poetas os que levam isso a cabo, não a poesia. O não lugar da poesia dentro da positividade (isto é, sua negatividade) assinala o fim de uma era. As redes – ou a política das redes – são indiferentes a esse conflito de lugar. Sua jogada é total. E entrar nas redes como necessidade de aparecer entre os vivos (isso parece um paradoxo macabro) é aceitar seu jogo totalizante onde não há lugar para o “preferiria não fazê-lo” de Bartleby.

6. RB: Neste século surgiu, nos Estados Unidos, um movimento conceitualista chamado “Uncreative writing”. Não quero falar de nomes, mas de estruturas. Esse movimento nega o eu lírico romântico, que considera esgotado e entrópico, e propõe que a poesia se torne apropriação, mero ready-made, de edições inteiras de jornais, de fragmentos de livros de Walter Benjamin, de trechos de livros de Wittgenstein etc. Seria uma antipoesia. Esse movimento surge quando surgem as plataformas comerciais, como Facebook etc. O que penso é que o selo “uncreative” se expandiu para a poesia de eu lírico, do eu ainda romantizado. Em suma, para todos os tipos de poesia. Nos Estados Unidos surgiu outro movimento semelhante: FLARF, que faz poemas a partir do que se encontra na internet. Então, “movimentos literários” surgiram apenas exclusivamente nos Estados Unidos. Não é estranho? Os dois movimentos parecem acoplados a Sillycone Valley e também a um conformismo? Como você, sem entrar em avaliação pessoal de autores, os percebe?

EM: O surgimento da “uncreative writing” é consequência na rede do esgotamento da modernidade que é a prática da reescritura. Se parássemos de escrever desde um ponto de vista criativo e nos dedicássemos a jogar com o já feito através dos séculos, nos sobraria material e nos faltaria tempo. É uma forma de dar versões culturais mais do que propostas poéticas. O poético aí – e teríamos que descobrí-lo em cada caso – sobrevive entrelaçado e mesclado. Mas não se pode perder de vista que tudo isso foi experimento poético e literário antes das redes. As redes aproveitam o que existe e o que existia, mesmo invertendo seu sinal. A verdadeira consequência das redes é o anonimato do protagonista e o domínio do capital invertido. Sob essa miragem de infinitude opera a realidade de mercantilização de tudo que existe.

Porém, mais além do que ocorre nas redes – ou mais aquém, neste resto – o que resta é o corpo. As redes são anticorporais. E não há poesia sem corpo. O que eram metáforas – “o corpo textual”, “o corpo do poema” – remete agora a uma dimensão corporal e física. A dimensão física é a que está ameaçada. E uma das melhores maneiras de controlá-la é mediante o controle mental. O controle algorítmico do desejo deveria ser condenado como crime de lesa-humanidade. É nesse sentido que a virtualidade mostra sua dimensão “cerrada”. De que te serve entrar no jogo da “infinitude” midiática se participas com o desejo minado?

Biobliografia de Eduardo Milán: https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Mil%C3%A1n