Angelo Venosa, nascido em São Paulo em 1954, com estreia em 1983, é um dos mais contundentes artistas brasileiros vivos. Aliás, escolheu a vertente mais difícil das artes plásticas: a escultura. Por isso, é de se saudar o lançamento do livro Angelo Venosa, que reúne parte significativa de sua obra e também pequena fortuna crítica sobre ela, de lavra dos melhores ensaístas da área no Brasil, como Rodrigo Naves. Meu olhar sobre Angelo Venosa é o de um poeta e o de um amador, na acepção amorosa da palavra, e não o de um especialista como Naves.

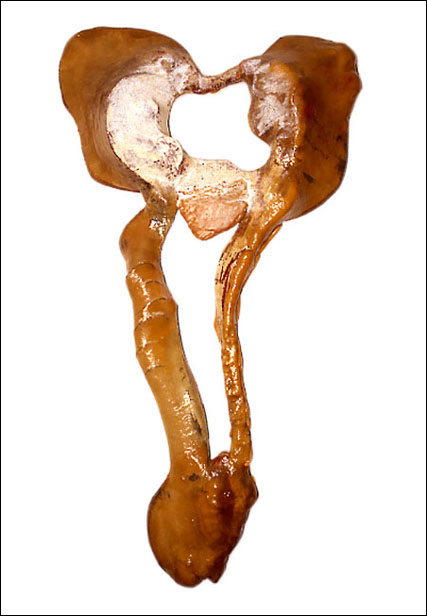

O escritor catalão Juan Goytisolo (1931), autoexilado em Marrakesh, Marrocos, desde algum momento da ditadura do general Francisco Franco, que submeteu a Espanha de 1936 a 1975, afirmou, em recente entrevista ao jornal espanhol El País, que a literatura pertence ao domínio do raro e que aquele que não pretende inovar, mesmo sob a pena de ser incompreendido, não deveria escrever. A produção de Venosa inscreve-se no campo do raro e do inovador. Embora varie, relativamente, temas e materiais, a parte mais perturbadora de sua criação é aquela que lida com dentes, caveiras, carcaças, vértebras, máscaras mortuárias e esqueletos humanos e de animais.

A pesquisadora e crítica literária Flora Sussekind descreve, num dos textos do volume, o processo criativo de Angelo como a projeção do tempo morto das coisas imóveis (o “tempo” do esqueleto) num processo narrativo de temporalização, ou seja, de reavivamento, adiciono, extremamente crítico. O trabalho desse escultor impõe-se como relevante se considerarmos que a arte, sob um ponto de vista teórico mais rigoroso, simplesmente morreu, ou que, numa perspectiva estética, se transformou em concepção mera e mecanicamente produtiva, desprovida de invenção. É um produto a mais, degradado, subjugado. Como lembra o poeta uruguaio Eduardo Milán, não há diferença literária ou mercadológica entre um livro de Paulo Coelho ou um de José Saramago e, talvez, o leitor de hoje nem sequer os saiba distinguir, quando os lê.

A queda da razão utópica, que apenas coincidiu com a queda do Muro de Berlim em 1989, e a subsequente desorganização do mundo não deixaram nada impune. O presente capitalista selvagem tornou-se infinito para todas as esferas da arte. A poesia ou a prosa que se faz hoje no Brasil – com exceções – é, cada vez mais, ato mecânico, superficial, destituído de duende – arte para prêmio Jabuti. As artes plásticas não fogem a essa regra.

Por isso surge abrupto e violento o trabalho de Venosa, que dialoga, em alguns momentos, com as anamorfoses de Regina Silveira no Brasil, embora não seja maneirista, e, remotamente, com os aspectos formais da arte Merz (corruptela de comércio e de merda igualmente para as línguas latinas) do dadaísta alemão Kurt Schwitters (1887-1948). Schwitters criava, apropriando-se do lixo industrial (selos, sucata etc.), fazendo colagens de detritos ou compondo seus óleos sobre tela com objetos da indústria, como rodas superpostas em cores diversas; Venosa trabalha com o homem e a vida transformados em lixo e não mais só os objetos.

É lancinante, por exemplo, sua escultura Sem título, de 1994, identificada como “ossatura de boi”, na qual as caveiras de cabeças bovinas tentam – em narrativa amorosa – abraçar-se e beijar-se. Ressaltam-se as garras negras que, apesar de estarem em esboço de ato amoroso, mostram-se necrosadas. Reanimadas como arte, apontam para a morte do mundo vivo, mundo do capitalista selvagem infinito. Nessa escultura, Venosa retribui a violência! Há precisão e fragilidade na peça, como poderia dizer Luiz Camillo Osorio, prefaciador do livro. De passagem, registro que discordo da preocupação excessiva de Osorio em catalogar a arte em décadas – uma questão recorrente mais à crítica carioca de uma Heloísa Buarque de Hollanda ou de uma inconsistente Beatriz Resende. Tal divisão é mercadológica e depõe contra o seu excelente texto, em que o trabalho de Venosa é definido – com coragem – como desafeito à transparência e à comunicação, isto é, ao mercado, e também como um trabalho antirretórico, que se faz com as “sobras e sombras do projeto moderno”.

Osorio fala de um desencanto de Venosa, tratando de sua “formação moderna desencantada”. Prefiro falar dele como o artista do “memento mori” – expressão latina que quer dizer “lembra-te que o homem vai morrer um dia”. Suas esculturas revelam, ao mesmo tempo, que a arte e os aspectos humanistas da civilização estão mortos, paradoxalmente por meio de arte de alta qualidade, o que denuncia nele um princípio mínimo de esperança. Se Venosa fosse poeta, seria descendente do pré-modernista Augusto dos Anjos (1884-1914). Transcrevo o poema “Decadência” desse poeta paraibano que – estranhamente – descreve (em muitos ângulos) o trabalho de Venosa mais de um século depois:

“Decadência”

Iguais às linhas perpendiculares

Caíram, como crueis e hórridas hastas,

Nas suas 33 vértebras gastas

Quase todas as pedras tumulares

A frialdade dos círculos polares,

Em sucessivas atuações nefastas,

Penetra-lhe os próprios neuroplastas,

Estragara-lhe os centros medulares!

Como quem quebra o objeto mais querido

E começa a apanhar piedosamente

Todas as microscópicas partículas,

Ele vê que, após tudo perdido,

Só lhe restam agora o último dente

E a armação funerária das clavículas!

Ou, como observa o crítico de artes plásticas e poeta Ronaldo Brito: “Embora partindo a interioridade, as esculturas de Venosa terminam sintomaticamente ocas. A interioridade é apenas uma armação em torno de certo vazio”. Não é necessário desejar longa vida à obra de Venosa e suas formas vivas indefiníveis, como as define Osorio com exatidão.

Angelo Venosa. São Paulo: Cosacnaify. 264 páginas

www.angelovenosa.com/index.html

Nenhum Comentário!